Перейти к:

Лечение АКТГ-эктопированного синдрома октреотидом длительного действия: эффективный контроль активности заболевания

https://doi.org/10.14341/omet12876

Аннотация

АКТГ-эктопированный синдром (АКТГ-ЭС) — тяжелое мультисистемное заболевание, обусловленное паранеопластической секрецией собственно АКТГ и/или, намного реже, кортиколиберина (КЛ) опухолевой тканью. Частота АКТГ-ЭС составляет 12–20% случаев эндогенного гиперкортицизма, т.е. порядка 1–2 случаев на 1 млн населения, и охватывает целый ряд новообразований: от доброкачественных неоплазм до злокачественных опухолей с распространенными метастазами, при этом чаще всего в качестве причины АКТГ-ЭС встречаются опухоли легких, поджелудочной железы и тимуса, а более редкие локализации представлены нейроэндокринными образованиями кишечника, медуллярным раком щитовидной железы, феохромоцитомой и мезотелиомой. Оптимальным методом лечения АКТГ-ЭС является удаление АКТГ-секретирующей опухоли. Для пациентов с неидентифицируемым источником эктопической секреции гормона вариант выбора — билатеральная адреналэктомия (так называемая «терапия отчаяния») с последующей гормонозаместительной терапией глюко- и минералокортикоидами. Варианты медикаментозной терапии, как правило, являются малоэффективным/паллиативным методом лечения. В настоящей статье представлен клинический случай успешного применения октреотида продленного действия у 36-летней женщины с тяжелым течением АКТГ-ЭС для длительного контроля паранеопластической секреции АКТГ, на фоне которого удалось достичь клинического и биохимического улучшения, сравнимого с полной ремиссией заболевания.

Для цитирования:

Гусейнова Р.М., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Шеремета М.С., Пржиялковская Е.Г. Лечение АКТГ-эктопированного синдрома октреотидом длительного действия: эффективный контроль активности заболевания. Ожирение и метаболизм. 2022;19(2):180-188. https://doi.org/10.14341/omet12876

For citation:

Guseinova R.M., Pigarova E.A., Dzeranova L.K., Sheremeta M.S., Przhiyalkovskaya E.G. Treatment of ACTH-ectopic syndrome with long-acting octreotide: effective control of disease activity. Obesity and metabolism. 2022;19(2):180-188. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet12876

АКТУАЛЬНОСТЬ

АКТГ-эктопированный синдром (АКТГ-ЭС) — тяжелое мультисистемное заболевание, обусловленное паранеопластической секрецией собственно АКТГ и/или, намного реже, кортиколиберина (КЛ) опухолевой тканью. Гиперпродукция АКТГ усиливаетв основном функцию пучковой и сетчатой зон коры надпочечников, а избыточная выработка кортикостероидов обуславливает развитие основных проявлений заболевания, связанных с гиперкортицизмом: диспластического ожирения, трофических изменений кожи, артериальной гипертензии, кардиомиопатии, нарушения углеводного обмена, вторичного иммунодефицита, вторичного гипогонадизма, системного остеопороза, нефролитиаза с вторичным пиелонефритом, энцефалопатии, эмоционально-психических расстройств. Частота АКТГ-ЭС составляет 12–20% случаев эндогенного гиперкортицизма, т.е. порядка 1–2 случаев на 1 млн населения, и охватывает целый ряд опухолей, от доброкачественных неоплазм до злокачественных опухолей с распространенными метастазами [1–3], при этом наиболее частой локализацией являются легкие, поджелудочная железа и тимус. Более редкие локализации представлены нейроэндокринными опухолями (НЭО) кишечника, медуллярным раком щитовидной железы, феохромоцитомой и мезотелиомой [1][4]. Среди различных вариантов эндогенного гиперкортицизма АКТГ-ЭС — наиболее сложный как в диагностическом, так и лечебном плане. Оптимальный метод лечения АКТГ-ЭС — удаление АКТГ-секретирующей опухоли. Для пациентов с неидентифицируемым источником эктопической секреции гормона методом выбора может быть билатеральная адреналэктомия с последующей гормонозаместительной терапией глюко- и минералокортикоидами. Варианты медикаментозной терапии, как правило, малоэффективны.

Мы представляем клинический случай успешного применения октреотида продленного действия у 36-летней женщины с тяжелым течением АКТГ-ЭС для длительного контроля паранеопластической секреции АКТГ.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

Пациентка М., 36 лет, поступила в отделение нейроэндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (НМИЦ эндокринологии) с жалобами на повышение артериального давления, широкие багровые стрии на коже живота, груди, бедер, округление и красноту лица, онемение в левой нижней конечности, боль в правой ноге при ходьбе, трудности в передвижении, слабость.

Из анамнеза известно, что прибавка массы тела с преимущественным отложением жира в области живота, округление лица, отеки верхних конечностей стали беспокоить пациентку с конца 2018 г., с августа 2019 г. — появление одиночных багровых стрий на коже груди, передней стенке живота, бедер, отсутствие менструаций. Впервые гиперкортицизм заподозрен в ноябре 2019 г. По результатам гормональных анализов крови по месту жительства: АКТГ — 52,72 пг/мл (референсный интервал 7,2–63,3), кортизол крови утром — 642,4 нмоль/л (171–536), малая и большая дексаметазоновые пробы были отрицательными, по результатам МРТ головного мозга данных за аденому гипофиза не выявлено, КТ-исследование надпочечников с контрастированием — без патологии. В январе 2020 г. в Областной клинической больнице по месту жительства по данным лабораторно-инструментального обследования диагностирован АКТГ-зависимый гиперкортицизм, с учетом отсутствия визуализации аденомы гипофиза пациентка направлена в «НМИЦ эндокринологии» для проведения селективного забора крови из нижних каменистых синусов для дифференциальной диагностики АКТГ-ЭС и болезни Иценко–Кушинга (БИК) без визуализируемой аденомы гипофиза.

При поступлении в «НМИЦ эндокринологии» в марте 2021 г.: рост 155 см, масса тела 87 кг, ИМТ 35,8 кг/м2. При физикальном обследовании, помимо ранее описанных кушингоидных изменений внешности, выявлены множественные подкожные кровоизлияния в области верхних и нижних конечностей, сложности при ходьбе (утиная походка), прихрамывание на правую ногу.

С целью подтверждения гиперкортицизма и дифференциальной диагностики проведено обследование (табл. 1).

Таблица 1. Показатели гормональных исследований в динамике на фоне лечения

Показатель | Март 2021 г. | 2-е сутки после инъекции октреотида | 3-и сутки после инъекции октреотида | Январь | Единицы измерения | Референсный интервал |

Свободный кортизол в суточной моче | 3701,0 | - | 27,5 | - | нмоль/сут | 100–379 |

АКТГ в крови (вечер) | 92,72 | 47.16 | 35,14 | 22,04 | пг/мл | 2–25,5 |

Кортизол в крови (вечер) | 1750 | 363.7 | 81,8 | 35,27 | нмоль/л | 64–327 |

Кортизол в крови (утро) | - | - | - | 92,65 | нмоль/л | 171–536 |

Кортизол в слюне (вечер) | 194 | - | - | 1,15 | нмоль/л | 0,5–9,4 |

Кортизол крови в ходе малой дексаметазоновой пробы (МДП) (1 мг дексаметазона) | 842 | - | - | - | нмоль/л | 50–139 |

Кортизол в крови до большой дексаметазоновой пробы (БДП) | 730 | - | - | - | нмоль/л | - |

Кортизол в крови после БДП (8 мг дексаметазона) | 790,4 | - | - | - | нмоль/л | более 60% при БИК |

Отрицательная МДП с 1 мг дексаметазона, высокий уровень кортизола в слюне вечером и в суточной моче подтверждали наличие у пациентки эндогенного гиперкортицизма. Повышенный уровень АКТГ в вечернее время свидетельствовал об АКТГ-зависимом гиперкортицизме. Отрицательная БДП с 8 мг дексаметазона, малые размеры аденомы гипофиза по данным МРТ (4×2,5×5,5 мм) позволили заподозрить АКТГ-ЭС, в связи с чем проведен двусторонний селективный забор крови из нижних каменистых синусов на фоне стимуляции десмопрессином (табл. 2). Его результаты продемонстрировали отсутствие градиента АКТГ (≥2 до стимуляции и ≥3 после стимуляции) между синусами и периферией (максимальный градиент 1,28 между левым синусом и периферией достигнут на 3-й минуте стимуляции десмопрессином) при сохранном градиенте пролактина.

Таблица 2. Результаты селективного забора крови из нижних каменистых синусов

Время | АКТГ, пг/мл | Максимальный градиент АКТГ между центром и периферией | АКТГ/пролактин-нормализованное соотношение | ||||

правый синус | левый синус | периферия | |||||

справа | слева | справа | слева | ||||

-5 мин | 89,81 | 92,93 | 89,82 | 0,99 | 1,03 | 0,26 | 0,59 |

0 мин | 89,7 | 89,38 | 87,15 | 1,03 | 1,03 | ||

+3 мин | 153,1 | 154,5 | 121 | 1,27 | 1,28 | ||

+5 мин | 161,3 | 164,8 | 154,3 | 1,057 | 1,07 | ||

+10 мин | 193,1 | 187,1 | 176,7 | 1,09 | 1,06 | ||

Пролактин, мЕд/л | |||||||

-5 мин | 3664 | 1659 | 762,1 | 4,81 | 2,18 | ||

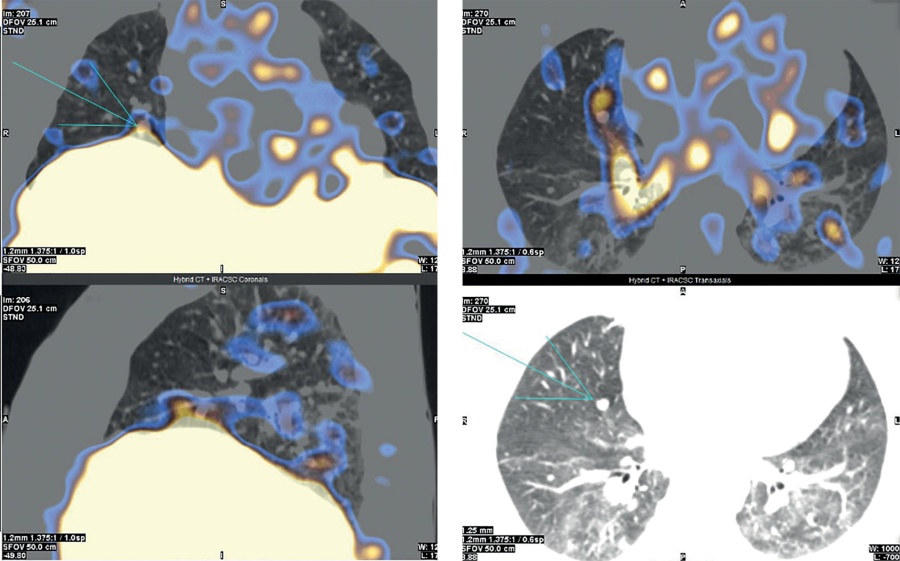

В рамках поиска очага АКТГ-ЭС проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной и брюшной полости, при которой не обнаружено каких-либо подозрительных объемных образований, но выявлены признаки фиброзных изменений, вероятно, вследствие перенесенной ранее вирусной пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (КТ 3, процент поражения легких 68%), увеличение размеров и жировая дистрофия печени, диффузная гиперплазия надпочечников, а также переломы лобковой и седалищной костей слева без признаков консолидации, переломы боковых масс крестца, компрессионные переломы Th11-12, L1, 3-5, S2. При МСКТ органов малого таза и УЗИ почек и мочевого пузыря очаговых изменений не выявлено. По результатам эзофагогастродуоденоскопии обнаружены три язвенных дефекта желудка F2c, колоноскопии — поверхностное эпителиальное образование сигмовидной кишки типа 0–1s по Парижской классификации, биопсии — морфологическая картина фрагментов тубулярной аденомы толстой кишки. Завершающим этапом поиска источника АКТГ-эктопии стало проведение сцинтиграфии в режиме «все тело» с тектротидом Тс99 и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ОФЭКТ-КТ), по данным которых достоверных признаков гормонально-активных образований с повышенной экспрессией соматостатиновых рецепторов не выявлено, однако впаренхиме правого легкого в S5 периваскулярно определена мягкотканная структура с ровными контурами размерами 6х7 мм, достоверно исключить накопление радиофармпрепарата данным образованием не представлялось возможным из-засущественного экранирования печенью (рис. 1).

Рис. 1. Сцинтиграфия в режиме «все тело» с тектротидом.

Fig. 1. Total-Body scintigraphy with Tektrotyd.

За время наблюдения в стационаре при нагрузке на правую нижнюю конечность (без очевидного патологического механического воздействия) пациентка почувствовала сильную боль и хруст, в связи с чем проведена рентгенография с последующей консультацией травматолога-ортопеда, ввиду выявленных переломов медиальной и латеральной лодыжек со смещением выполнена закрытая репозиция, наложена индивидуальная разгрузочная повязка Total Contact Cast. Учитывая риск развития диабетической нейроостеоартропатии (стопа Шарко), инициированной полученной травмой, рекомендовано пролонгированное применение иммобилизации с дозированной нагрузкой (до 4 мес).

При обследовании в стационаре в рутинном клиническом анализе крови отмечались признаки нейтрофильного лейкоцитоза (лейкоциты 11,25×109 кл/л (3,4–10,8), нейтрофилы 89% (39–75), лимфоциты 6,8% (19–39); в биохимическом анализе обращало внимание повышение уровня глюкозы до 12,4 ммоль/л, гликированного гемоглобина до 7,7% в сочетании с дислипидемией, высокой активностью печеночных трансаминаз и выраженным дефицитом витамина D (табл. 3); в общем анализе мочи выявлены признаки мочевой инфекции (табл. 4).

Таблица 3. Биохимические показатели крови в динамике заболевания

Показатель | Март 2021 г. | Январь 2022 г. | Единицы измерения | Референсный интервал |

Билирубин общий | 13,2 | 4,95 | мкмоль/л | 3,4–20,5 |

Холестерин общий | 5,58 | 4,95 | ммоль/л | 3,3–5,2 |

Холестерин ЛПВП | 0,7 | 0,9 | ммоль/л | 1,15–2,6 |

Холестерин ЛПНП | 3,7 | 3,2 | ммоль/л | 1,1–3 |

Триглицериды | 3,32 | 1,7 | ммоль/л | 0,1–1,7 |

Белок общий | 56 | 66,6 | г/л | 64–83 |

Мочевина | 8,6 | 3,9 | ммоль/л | 2,5–6,7 |

Креатинин | 75,8 | 65,5 | мкмоль/л | 50–98 |

Альбумин | 37 | 40 | г/л | 35–50 |

Натрий | 138 | 143 | ммоль/л | 136–145 |

Калий | 3,7 | 4,4 | ммоль/л | 3,5–5,1 |

Глюкоза | 12,4 | 5,46 | ммоль/л | 3,1–6,1 |

АЛТ | 252 | 20,2 | Ед/л | 0–55 |

АСТ | 131 | 34,1 | Ед/л | 5–34 |

Гликированный гемоглобин | 7,7 | 5,6 | % | 4–6 |

25 (OH) витамин D | 6,6 | 8 | нг/мл | 30–100 |

Таблица 4. Общий анализ мочи

Показатель | Значение | Единицы измерения | Референсный интервал |

Нитриты | большое количество | - | - |

Лейкоциты | 500 | в 1 мкл | 0–25 |

Лейкоциты (микроскопия) | 20–29 | в п/зр. | - |

Эритроциты | 25 | в 1 мкл | 0–10 |

Бактерии | обнаружены | - | - |

Слизь | обнаружены | - | - |

На основании клинической картины и лабораторно-инструментальной диагностики пациентке установлен клинический диагноз: АКТГ-ЭС без выявленной топики. Осложнения: Артериальная гипертензия II ст. Дислипидемия. Ожирение II степени (ИМТ 35,8 кг/м2). Стероидный сахарный диабет. Вторичный гипогонадизм. Стероидный остеопороз (в поясничном отделе позвоночника (в L4) -2,9 SD, в шейке бедренной кости -2,3 SD по Z-критерию). Неконсолидированные переломы костей таза икрестца. Асептический некроз головок обеих бедренных костей от января 2021 г. Компрессионные переломы Th11-12, L1-4 тел позвонков. Закрытый патологический перелом внутренней лодыжки с подвывихом стопы кнутри и кзади со смещением фрагментов. Перелом наружной лодыжки без смещения фрагментов. Дефицит витамина D. ХБП С2 (рСКФ по CKD-EPI-84 мл/мин). Сопутствующие заболевания: Хронический вирусный гепатит В, высокая степень активности. Инфекция мочевыводящих путей. Микроаденома гипофиза, гормонально-неактивная. Миопия слабой степени.

Таким образом, с учетом множественных метаболических и костных осложнений, постковидного фиброза легких, активной мочевой инфекции, высокой цитотоксической активности гепатита В, тяжести гиперкортицизма, принято решение о проведении поэтапной тотальной адреналэктомии. В ходе подготовки к оперативному лечению выявлен тромбоз большой подкожной вены справа и активная стадия язвенного поражения желудка, в связи с чем назначено лечение. Также пациентке инициирован октреотид пролонгированного действия 30 мг глубоко внутримышечно, на фоне которого отмечена значимая положительная динамика со снижением уровня АКТГ до 47,16 пг/мл, кортизола вечером до 363,7 нмоль/л на 2-е сутки после инъекции и снижение уровня АКТГ до 35,14 пг/мл, кортизола вечером до 81,8 нмоль/л (на 95 и 61% соответственно) на 3-и сутки после инъекции (см. табл. 1). В связи с чем проведение тотальной адреналэктомии отложено с учетом обязательного продолжения лечения препаратами аналогов соматостатина и коррекции выявленных осложнений и сопутствующих заболеваний. Ввиду клинических и лабораторных признаков гипокортицизма назначена заместительная терапия глюкокортикоидами (гидрокортизон внутрь по 15 мг в сутки). Учитывая осложнения основного заболевания в виде тяжелого стероидного остеопороза с патологическими переломами, инициирована терапия терипаратидом.

При госпитализации в «НМИЦ эндокринологии» через 10 мес от инициации терапии октреотидом пролонгированного действия отмечена клиническая и биохимическая ремиссия эндогенного гиперкортицизма (см. табл. 1).

Состояние больной заметно улучшилось: отмечено снижение массы тела на 23 кг, побледнение стрий, исчезновение гиперемии и отечности лица, существенное уменьшение общей и мышечной слабости, постепенная нормализация артериального давления, что позволило скорректировать гипотензивную терапию; наблюдались тенденция к снижению гликемии натощак и постпрандиально и достижение целевого уровня гликированного гемоглобина на фоне стабильных доз инсулинотерапии (от7,7 до 5,6 %). Выявлена значимая положительная динамика в отношении уровня трансаминаз (снижение АЛТ с 252 до 20,2 Ед/л, АСТ с 131 до 34,1 Ед/л), билирубина (с 13,2 до 4,9 мкмоль/л) и липидного спектра крови (снизились уровни общего холестерина с 5,5 до 4,9 ммоль/л, ЛПНП — с 3,7 до 3,2 ммоль/л, триглицеридов — с 3,3 до 1,7 ммоль/л). Отсутствие положительных сдвигов в отношении уровня витамина D диктует необходимость его медикаментозной коррекции (табл. 3). На фоне сохранения лабораторно подтвержденного подавления АКТГ-эктопированной секреции у пациентки сохраняется третичная надпочечниковая недостаточность, что подтверждается низким уровнем кортизола при низконормальном АКТГ крови, без какого-либо воздействия на область гипофиза, в связи с чем для ее компенсации необходимо продолжение приема кортефа. Генез третичной надпочечниковой недостаточности происходит вследствие стойкой гиперсупрессии секреции кортиколиберина гипоталамусом после длительного периода гиперкортицизма. При МСКТ органов грудной клетки подтверждено наличие образования S5 правого легкого, без динамики размеров от исходного исследования. С учетом ранее полученных сцинтиграфических данных с Тс99-тектротидом, показавших сомнительное накопление РФП данным образованием вследствие экранирования печенью, для подтверждения его принадлежности к НЭО планируется перерыв в лечении на 1–1,5 мес с проведением повторной сцинтиграфии или ПЭТ/КТ с DOTATATE.

При госпитализации тяжесть состояния пациентки всецело обусловлена патологией костной системы, отсутствием консолидации переломов костей таза и крестца, неправильно консолидированных косых переломов медиальной лодыжки со смещением отломка, поднадкостничного перелома верхней трети латеральной лодыжки справа с деформацией правого голеностопного сустава. Травматологом-ортопедом рекомендовано постоянное ношение полужесткого бандажа на правый голеностопный сустав, сложной ортопедической обуви с фиксацией этого сустава и полужесткого корсета на грудной и поясничный отделы позвоночника.

По данным рентгенденситометрии выявлена положительная динамика в сравнении с результатами от 2021 г. За прошедший период не было новых переломов. Костные маркеры показывают высокую степень ответа на костноанаболическое лечение (табл. 5). Принято решение продолжить терапию терипаратидом до достижения суммарного курса лечения 24 мес с последующим переводом пациентки на антирезорбтивную терапию.

Таблица 5. Динамика лабораторных и инструментальных показателей крови пациентки М. исходно и на фоне антиостеопоротического лечения.

Параметр | Исходные значения | 10 мес терапии терипаратидом | Единицы измерения | Референсный интервал |

Остеокальцин | 4,09 | 102,9 | нг/мл | 11–43 |

С-концевой телопептид коллагена 1-го типа | 1,44 | 1,9 | нг/мл | 0,3–0,57 |

Щелочная фосфатаза | 184 | 104 | Ед/л | 40–150 |

L4 | -2,9 | -0,4 (прирост 9,6%) | Z-критерий, SD | -1,0 и выше |

Neck | -2,3 | -1,0 (прирост 2,2%) | -1,0 и выше |

ОБСУЖДЕНИЕ

Впервые эффективность аналогов соматостатина по снижению выработки АКТГ бронхиальной карциноидной опухолью была продемонстрирована в 1988 г. [5]. Анализ литературы показал, что до настоящего времени описано только несколько документированных случаев [6–8] успешного ответа по снижению эктопической секреции АКТГ на терапию октреотидом и еще несколько, в которых [9][10] сообщается об отсутствии эффекта у пациентов с эктопической карциноидной опухолью.

Существует 5 подтипов рецепторов к соматостатину (SST1–5), практически все из них определяются на клетках карциноидных опухолей, но далеко не все сопряжены с антисекреторной или антипролиферативной активностью, а также связываются с октреотидом, который является агонистом только для SST2- и SST5-рецепторов. Визуализация при сцинтиграфии с Тс99-тектротидом представляет данные о наличии гиперэкспресии в опухоли SST2 и меньше связывается с SST3 и SST5, что, безусловно, может быть основой вариабельности как диагностической ценности отрицательного результата сцинтиграфии, так и терапевтического эффекта на паранеопластическую секрецию [11].

В медикаментозной терапии НЭО, особенно при хорошо дифференцированных опухолях тонкого кишечника и поджелудочной железы, аналоги соматостатина занимают уверенные лидирующие позиции как эффективные противоопухолевые агенты [12]. Это обусловлено как их высокой антисекреторной, ограничивающей выделение пептидов и нейроаминов, гиперпродукция которых приводит к разнообразным клиническим синдромам, так и значимой антипролиферативной активностью, заключающейся в прямом цитотоксическом действии препаратов на опухоль при взаимодействии с SST, снижении секреции/ответа на факторы роста, угнетении образования новых сосудов, питающих опухоль (неоваскуляризации). Все это делает возможным применение аналогов соматостатина, прежде всего при карциноидах, вазоинтестинальных пептид-секретирующих опухолях, инсулиномах, глюкагономах, гастриномах [13]. Молекулярные механизмы передачи сигнала от рецепторов ксоматостатину различны. Главным образом они включают в себя аденилатциклазу, Са++- и K+-каналы, обмен Na+/H+, тирозинфосфатазу, фосфолипазу А2 и MAP-киназу. Блокирующее влияние на аденилатциклазу и приток ионов Са++ способствуют ингибированию секреторных процессов, тогда как активация тирозинфосфатазы или MAP-киназы может играть роль в регуляции клеточной пролиферации [14]. Таким образом, способность ингибировать многие функции в различных органах превращает аналоги соматостатина в потенциальное средство для лечения клинических состояний, вызванных гиперпродукцией ряда гормонов, улучшает качество жизни больных.

Представленный нами случай пациентки с АКТГ-ЭС демонстрирует сложности диагностики и выбора тактики лечения данной патологии, которые при современных технических возможностях заключаются не столько в самой постановке диагноза АКТГ-ЭС, сколько в поиске очага эктопической секреции АКТГ. Идентификация эктопированных АКТГ-продуцирующих опухолей зачастую представляет непростую задачу и остается проблемой для практикующих врачей. К сожалению, небольшие размеры первичного очага часто не позволяют выявить опухоль на ранних стадиях, а современные методы неспецифической визуализации не обладают достаточными чувствительностью и специфичностью.

В нашем случае тяжесть состояния пациентки обусловлена наличием развернутой клинической картины гиперкортицизма c множественными осложнениями. Отсутствие выявления источника АКТГ-эктопии, несмотря на тщательный диагностический поиск, в т.ч. проведение сцинтиграфии в режиме «все тело» с Тс99-тектротидом, является показанием для проведения лапароскопической двусторонней адреналэктомии, что, согласно литературе, в качестве лечебной тактики приходится выбирать у13% больных АКТГ-ЭС с целью быстрого снижения гиперкортизолемии и, таким образом, предотвращения или обратного развития жизнеугрожающих осложнений заболевания [15][16].

Данное клиническое наблюдение, на наш взгляд, представляет собой несомненный интерес тем, что у пациентки с тяжелым гиперкортицизмом и наличием множественных его осложнений действие октреотида оказалось настолько эффективным, что повлекло за собой развитие лабораторных признаков надпочечниковой недостаточности уже на 3-и сутки после инъекции. Генез надпочечниковой недостаточности рассматривается как третичный — вследствие гиперсупрессии секреции КЛ гипоталамусом после длительного периода гиперкортицизма.

На фоне годового курса лечения отмечены выраженные клинические улучшения, сопоставимые с радикальным лечением самой опухоли, явившейся причиной АКТГ-ЭС. А именно, у пациентки произошло обратное перераспределение подкожно-жировой клетчатки из диспластического в сторону нормального, исчез матронизм кожи лица, стрии стали бледно-розовыми. Примечательно, что повышение АЛТ и АСТ ранее было расценено как следствие цитолитического действия хронического гепатита В, но динамика этих печеночных ферментов на фоне ликвидации гиперкортицизма свидетельствует о том, что их исходное повышение было следствием стеатогепатита. Лабораторные исследования показали стойкую ремиссию гиперкортицизма.

Несмотря на использование самых современных методов диагностики, от 12 до 22% случаев АКТГ-ЭС остаются без определенной локализации опухоли [17–20]. Выявленное в нашем клиническом примере образование в S5 правого легкого сбольшой долей вероятности позволяет рассматривать его в качестве возможного очага АКТГ-эктопии. Для подтверждения принадлежности этого образования к НЭО может планироваться перерыв на 1–1,5 мес в лечении октреотидом с проведением повторной Тс99-тектротид-опосредованной сцинтиграфии или ПЭТ/КТ с DOTATATE, которая также направлена на визуализацию SST-рецепторов.

ОФЭКТ/КТ с Tc99-тектротидом является информативным методом топической диагностики НЭО различных локализаций, позволяя оценивать распространенность процесса и визуализировать рецепторный статус патологических очагов, однако имеет ограничения, связанные с порогом разрешающей способности метода в 8–10 мм, кроме того, она может быть малоинформативна при оценке образований в печени ввиду физиологического распределения (при выведении) радиофармпрепарата. При этом НЭО размерами более 1 см визуализируются при ОФЭКТ/КТ с той же специфичностью, что и при ПЭТ/КТ [11]. ПЭТ/КТ с DOTATATE целесообразна для пациентов с отрицательными результатами сканирования при Тс99-тектротид-опосредованной сцинтиграфии. В исследовании [21] ПЭТ/КТ с DOTATATE явно превосходила ОФЭКТ/КТ с 99mTc-тектротидом, демонстрируя повышенную чувствительность (90 и 65% соответственно) и специфичность у пациентов с НЭО.

Несмотря на ликвидацию гиперкортицизма, у пациентки остаются последствия его осложнений на костную систему с отсутствием консолидации части низкотравматических переломов и деформацией правого голеностопного сустава вследствие неправильного сращения его перелома. Гиперкортицизм во всех случаях отрицательно влияет на опорно-двигательный аппарат [22]. Эффекты ГК на костную ткань включают нарушение костной архитектуры, геометрии и процессов ремоделирования [23]. При гиперкортицизме снижается абсорбция кальция из желудочно-кишечного тракта и реабсорбция его в почечных канальцах, наиболее вероятно, через отрицательное влияние избытка глюкокортикоидов на содержание витамина D, его всасывание в тонком кишечнике и трансформацию в активный метаболит [24][25]. Для нашей пациентки с учетом низких уровней маркеров костеобразования костноанаболическое лечение терипаратидом являлось терапией выбора.

Терипаратид представляет собой рекомбинантную часть молекулы человеческого паратгормона (ПТГ), содержащую 1–34 аминокислоты, с ежедневным подкожным способом введения в дозе 20 мкг/сут с помощью предзаполненной шприц-ручки. Применение терипаратида приводит к кратковременному повышению его уровней в крови, что усиливает активность остеобластов и ведет к увеличению костной массы, улучшению микроархитектоники как трабекулярной, так и кортикальной костной ткани [26][27]. Мембраны выстилающих костную поверхность «спящих» остеобластов и стромальных клеток костного мозга экспрессируют на своей поверхности рецепторы к ПТГ, и прерывистое повышение его в крови стимулирует эти клетки через модуляцию уровней цАМФ и цАМФ-зависимой протеинкиназы А. Рецептор к ПТГ также активирует протеинкиназа-С-кальциевый регуляторный путь, стимулирующий пролиферацию мезенхимальных клеток в остеобласты [27]. Подавление антагониста Wnt-β-катенинового пути, склеростина, является одним из объяснений анаболического действия терипаратида; также вклад в анаболические эффекты терипаратида вносит стимуляция регуляторных путей MAPK (митоген-активируемой протеинкиназы), фосфолипазы А и D, влияя таким образом на дифференцировку, пролиферацию и активность остеобластов, стимулирование дифференцировки и активации покоящихся клеток костной выстилки, увеличение продолжительности жизни остеобластов и остеоцитов путем ингибирования их апоптоза [28]. Анаболическое действие терипаратида выражается в повышении минеральной плотности кости на 9,7% в позвонках и 2,8% в шейке бедра после 18 мес терапии, росте концентрации преимущественно маркеров костеобразования, снижении риска возникновения переломов позвонков на 65% и появления новых тяжелых или множественных их переломов — на 84–94%, предупреждения внепозвоночных переломов — на 53% [29].

Основными результатами лечения пациентки терипаратидом стало отсутствие новых переломов, уменьшение болевого синдрома, повышение функционального статуса, без проявления каких-либо нежелательных явлений. Лабораторно-инструментальные исследования показали активацию костного обмена, прирост МПК. При проведении рентгеноденситометрии отмечено повышение МПК в позвонках +9,6% (до -0,4 SD), в бедре +2,2% (–1,0 SD). С-концевой телопептид повысился на31%, существенно увеличился уровень остеокальцина +2450%, что отражает активацию костного обмена под действием терипаратида (см. табл. 4). В настоящее время целесообразно продолжить терапию до достижения максимально разрешенного курса лечения в 24 мес с последующим переводом пациентки на антирезорбтивную терапию. В некоторых исследованиях показано, что применение терипаратида после бисфосфонатов может отражаться на снижении прироста МПК, так как из-за действия бисфосфонатов активация костного обмена происходит в более поздние сроки [27]. При этом наиболее выгодно назначение антирезорбтивных препаратов после курса лечения терипаратидом, что связано с обратимостью действия препарата и снижением набранной МПК после отмены терипаратида, тогда как продолжение терапии антирезорбтивными средствами способствует дальнейшему повышению костной плотности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ведение пациентов с АКТГ-ЭС требует системного мультидисциплинарного подхода. Дифференциальная диагностика этого заболевания и поиск первичного очага в настоящее время, несмотря на наличие современных визуализирующих методов, представляют немалые трудности и зачастую требуют проведения длительного динамического наблюдения. Для эффективного лечения, предотвращения осложнений и улучшения прогноза жизни пациентов важны своевременное установление правильного диагноза, проведение патогенетических лечебных мероприятий. Необходимо направлять таких пациентов в специализированные эндокринологические стационары, в которых есть возможность проведения самых современных диагностических процедур. Представленная пациентка нуждается в дальнейшем наблюдении специалистов как для своевременного обнаружения возможного рецидива заболевания, так и для коррекции имеющихся осложнений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Обследование пациента выполнено на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Конфликт интересов. Пигарова Е.А. — член редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм»; Дзеранова Л.К. — заведующая редакцией журнала «Ожирение и метаболизм».

Участие авторов. Все авторы внесли равный вклад в работу: анализ данных и их интерпретацию, написание статьи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Согласие пациента. Пациент добровольно подписал информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме в журнале «Ожирение и метаболизм».

Список литературы

1. Alexandraki K, Grossman A. The ectopic ACTH syndrome. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders. 2010;11(2):117-126. doi: https://doi.org/10.1007/s11154-010-9139-z

2. Диагностика и лечение нейроэндокринных заболеваний / Под. ред. И.И. Дедова. — М.: Адамант; 2003.

3. Baylin S, Mendelsohn G. Ectopic (Inappropriate) Hormone Production by Tumors: Mechanisms Involved and the Biological and Clinical Implications*. Endocr Rev. 1980;1(1):45-77. doi: https://doi.org/10.1210/edrv-1-1-45

4. Ejaz S, Vassilopoulou-Sellin R, Busaidy N et al. Cushing syndrome secondary to ectopic adrenocorticotropic hormone secretion. Cancer. 2011;117(19):4381-4389. doi: https://doi.org/10.1002/cncr.26029

5. Hearn PR, Reynolds CL, Johansen K, Woodhouse NJY. Lung carcinoid with Cushing’s syndrome: control of serum acth and cortisol levels using sms 201–995 (sandostatin). Clin Endocrinol (Oxf ). 1988;28(2):181-185. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.1988.tb03654.x

6. Rodrigues P, Castedo JL, Damasceno M, Carvalho D. Ectopic Cushing’s syndrome caused by a pulmonary ACTH-secreting tumor in a patient treated with octreotide. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2012;56(7):461-464. doi: https://doi.org/10.1590/S0004-27302012000700009

7. De Rosa G, Testa A, Liberale I, et al. Successful treatment of ectopic Cushing’s syndrome with the long-acting somatostatin analog octreotide. Exp Clin Endocrinol. 1993;101(5):319-325. doi: https://doi.org/10.1055/s-0029-1211252

8. Bertagna X, Favrod-Coune C, Escourolle H, et al. Suppression of ectopic adrenocorticotropin secretion by the long-acting somatostatin analog octreotide. J Clin Endocrinol Metab. 1989;68(5):988-991. doi: https://doi.org/10.1210/jcem-68-5-988

9. Cheung NW, Boyages SC. Failure of somatostatin analogue to control Cushing’s syndrome in two cases of ACTH-producing carcinoid tumours. Clin Endocrinol (Oxf ). 1992;36(4):361-367. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.1992.tb01461.x

10. Gill G, Yong A, Power E, Ramage J. Carcinoid-associated ectopic ACTH syndrome with variable response to octreotide. Postgrad Med J. 1999;75(880):98-101. doi: https://doi.org/10.1136/pgmj.75.880.98

11. Слащук К.Ю., Румянцев П.О., Дегтярев М.В., и др. Молекулярная визуализация нейроэндокринных опухолей при соматостатинрецепторной сцинтиграфии (ОФЭКТ/КТ) c 99mTc-тектротидом // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2020. — T. 65. — №2. — С. 44-49. doi: https://doi.org/10.12737/1024-6177-2020-65-2-44-49

12. Aparicio T, Ducreux M, Baudin E et al. Antitumour activity of somatostatin analogues in progressive metastatic neuroendocrine tumours. Eur J Cancer. 2001;37(8):1014-1019. doi: https://doi.org/10.1016/s0959-8049(01)00073-9

13. Drange MR, Melmed S. Long-Acting Lanreotide Induces Clinical and Biochemical Remission of Acromegaly Caused by Disseminated Growth Hormone-Releasing Hormone-Secreting Carcinoid. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83(9):3104-3109. doi: https://doi.org/10.1210/jcem.83.9.5088

14. Ferone D, van Hagen P, Pivonello R, et al. Physiological and pathophysiological role of somatostatin receptors in the human thymus. Eur J Endocrinol. 2000;83(9):S27-S34. doi: https://doi.org/10.1530/eje.0.143s027

15. Гуревич Л.Е., Воронкова И.А., Марова Е.И., и др. Клиникоморфологическая характеристика АКТГ-продуцирующих опухолей различной локализации с эктопическим синдромом Кушинга // Альманах клинической медицины. — 2017. — Т. 45. — № 4. — С. 289-301 doi: https://doi.org/10.18786/2072-0505-2017-45-4-289-301

16. Российские клинические рекомендации. Эндокринология / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016.

17. Alexandraki KI, Grossman AB. The ectopic ACTH syndrome. Rev Endocr Metab Disord. 2010;11(2):117-126. doi: https://doi.org/10.1007/s11154-010-9139-z

18. Sand M, Uecker S, Bechara FG, et al. Simultaneous ectopic adrenocorticotropic hormone syndrome and adrenal metastasis of a medullary thyroid carcinoma causing paraneoplastic Cushing’s syndrome. Int Semin Surg Oncol. 2007;4(1):15. doi: https://doi.org/10.1186/1477-7800-4-15

19. Barbosa SL, Rodien P, Leboulleux S, et al. Ectopic adrenocorticotropic hormone-syndrome in medullary carcinoma of the thyroid: a retrospective analysis and review of the literature. Thyroid. 2005;15(6):618-623. doi: https://doi.org/10.1089/thy.2005.15.618

20. Ejaz S, Vassilopoulou-Sellin R, Busaidy NL, et al. Cushing syndrome secondary to ectopic adrenocorticotropic hormone secretion: the University of Texas MD Anderson Cancer Center Experience. Cancer. 2011;117(19):4381-4389. doi: https://doi.org/10.1002/cccr.26029

21. Fallahi B, Manafi-Farid R, Eftekhari M, et al. Diagnostic fficiency of 68Ga-DOTATATE PET/CT as ompared to 99mTc-Octreotide SPECT/ CT andonventional orphologic odalities in euroendocrine umors. Asia Ocean J Nucl Med Biol. 2019;7(2):129-140. doi: https://doi.org/10.22038/AOJNMB.2019.39392.1263

22. Hardy R, Cooper M. Adrenal gland and bone. Arch Biochem Biophys. 2010;503(1):137-145. doi: https://doi.org/10.1016/j.abb.2010.06.007

23. Kaji H, Yamauchi M, Chihara K, Sugimoto T. Glucocorticoid Excess Affects Cortical Bone Geometry in Premenopausal, but not Postmenopausal, Women. Calcif Tissue Int. 2008;82(3):182-190. doi: https://doi.org/10.1007/s00223-008-9106-9

24. Lanna CMM, Paula FJA, Montenegro Jr. RM, et al. Parathyroid hormone secretion in chronic human endogenous hypercortisolism. Brazilian J Med Biol Res. 2002;35(2):229-236. doi: https://doi.org/10.1590/S0100-879X2002000200012

25. Mazziotti G, Angeli A, Bilezikian J, et al. Glucocorticoid-induced osteoporosis: an update. Trends in Endocrinology & Metabolism. 2006;17(4):144-149. doi: https://doi.org/10.1016/j.tem.2006.03.009

26. Dobnig H, Stepan JJ, Burr DB, et al. Teriparatide reduces bone microdamage accumulation in postmenopausal women previously treated with alendronate. J Bone Miner Res. 2009;24(12):1998-2006. doi: https://doi.org/10.1359/jbmr.090527

27. Holick MF, Siris ES, Binkley N, et al. Prevalence of Vitamin D inadequacy among postmenopausal North American women receiving osteoporosis therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(6):3215-3124. doi: https://doi.org/10.1210/jc.2004-2364

28. Boonen S, Marin F, Mellstrom D, et al. Safety and efficacy of teriparatide in elderly women with established osteoporosis: bone anabolic therapy from a geriatric perspective. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):782-789. doi: https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2006.00695.x

29. Jilka RL. Molecular and cellular mechanisms of the anabolic effect of intermittent PTH. Bone. 2007;40(6):1434-1446. doi: https://doi.org/10.1016/j.bone.2007.03.017

Об авторах

Р. М. ГусейноваРоссия

Гусейнова Раисат Магомедкамиловна, ординатор

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Е. А. Пигарова

Пигарова Екатерина Александровна, д.м.н.

eLibrary SPIN: 6912-6331

Scopus Author ID: 55655098500

Researcher ID: T-9424-2018

Москва

Конфликт интересов:

Пигарова Е.А. — член редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм».

Л. К. Дзеранова

Дзеранова Лариса Константиновна, д.м.н.

eLibrary SPIN: 2958-5555

Москва

Конфликт интересов:

Дзеранова Л.К. — заведующая редакцией журнала «Ожирение и метаболизм».

М. С. Шеремета

Шеремета Марина Сергеевна, к.м.н.

eLibrary SPIN: 7845-2194

Москва

Е. Г. Пржиялковская

Пржиялковская Елена Георгиевна, к.м.н.

eLibrary SPIN: 9309-3256

Москва

Дополнительные файлы

|

|

1. Рис. 1. Сцинтиграфия в режиме «все тело» с тектротидом. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(325KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Гусейнова Р.М., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Шеремета М.С., Пржиялковская Е.Г. Лечение АКТГ-эктопированного синдрома октреотидом длительного действия: эффективный контроль активности заболевания. Ожирение и метаболизм. 2022;19(2):180-188. https://doi.org/10.14341/omet12876

For citation:

Guseinova R.M., Pigarova E.A., Dzeranova L.K., Sheremeta M.S., Przhiyalkovskaya E.G. Treatment of ACTH-ectopic syndrome with long-acting octreotide: effective control of disease activity. Obesity and metabolism. 2022;19(2):180-188. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet12876

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).