Перейти к:

Клинические рекомендации «Акромегалия» (проект)

https://doi.org/10.14341/omet13153

Аннотация

Всем пациентам с характерными изменениями внешности рекомендуется исключать акромегалию (А3). Всем пациентам без характерных изменений внешности при наличии нескольких подозрительных в отношении акромегалии клинических признаков рекомендуется исключать акромегалию (B3). Всем пациентам c аденомой гипофиза рекомендуется исключать акромегалию (B3). У всех пациентов с пролактин-секретирующими аденомами рекомендуется исключать акромегалию (C4). Всем пациентам для лабораторного подтверждения акромегалии рекомендуется исследование уровня инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1, соматомедина С) в крови (A3). У пациентов без явных клинических признаков акромегалии и/или с умеренным повышением уровня ИФР-1 (ИФР-1 индекс менее 1,3), для лабораторного подтверждения акромегалии рекомендуется определение реакции соматотропного гормона (СТГ) на гипергликемию (СТГ в ходе перорального глюкозотолерантного теста) (B3). Всем пациентам при лабораторном подтверждении акромегалии рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии гипофиза с внутривенным контрастированием для определения размера, расположения и характера роста аденомы гипофиза (A3). Всем пациентам с подтвержденной акромегалией рекомендуется исследование уровня глюкозы в крови и исследование уровня гликированного гемоглобина в крови для выявления нарушений углеводного обмена (B3). Всем пациентам с акромегалией рекомендуется исследование уровня пролактина в крови для исключения гиперпролактинемии (B3).

Всем пациентам с акромегалией и аденомой гипофиза в качестве первой линии лечения рекомендуется проведение трансназальной транссфеноидальной аденомэктомии при согласии пациента и отсутствии противопоказаний (A1). Всем пациентам с акромегалией, которым показано нейрохирургическое лечение, проведение оперативного вмешательства рекомендуется в специализирующихся на заболеваниях гипофиза медицинских учреждениях нейрохирургами, выполняющими не менее 50 подобных операций в год (A3). Всем пациентам с акромегалией после нейрохирургического лечения рекомендуется морфологическое и иммуногистохимическое исследование удаленной аденомы гипофиза (A3). Рутинное назначение медикаментозной терапии акромегалии перед проведением оперативного вмешательства для уменьшения размера опухоли не рекомендуется (B2).

Пациентам с акромегалией, у которых нейрохирургическое лечение было невозможно, неэффективно, а также ожидающим эффект лучевой терапии рекомендована медикаментозная терапия (A1). В качестве первой линии медикаментозной терапии акромегалии рекомендуется применение аналогов соматостатина пролонгированного действия первого поколения (A1). При частичной/полной резистентности к аналогам соматостатина или их непереносимости в качестве второй линии медикаментозной терапии акромегалии рекомендуется назначение пэгвисоманта (A1). Пациентам с акромегалией для инициации терапии пэгвисомантом рекомендуется однократно ввести нагрузочную дозу 40–80 мг в сутки подкожно, далее продолжать инъекции в стартовой дозе 10 или 15 мг в сутки с контролем уровня ИФР-1 через 4–6 недель и коррекцией дозы при необходимости (B2). Пациентам с акромегалией и умеренным повышением уровня ИФР-1 рекомендуется назначение каберголина в качестве медикаментозной монотерапии или при неэффективности аналогов соматостатина — в комбинации с ними (B2).

Пациентам с акромегалией в случаях сохранения активности заболевания после хирургического лечения, при недоступности, непереносимости или неэффективности медикаментозного лечения и нецелесообразности повторного нейрохирургического вмешательства рекомендуется проводить лучевую терапию (A1). Рекомендуется мультидисциплинарный подход в лечении осложнений акромегалии (C3).

Ключевые слова

Для цитирования:

Пржиялковская Е.Г., Мокрышева Н.Г., Трошина Е.А., Мельниченко Г.А., Дедов И.И., Анциферов М.Б., Астафьева Л.И., Бардымова Т.П., Белая Ж.Е., Вагапова Г.Р., Воротникова С.Ю., Григорьев А.Ю., Гринева Е.Н., Дзеранова Л.К., Иловайская И.А., Калинин П.Л., Лапшина А.М., Луценко А.С., Мамедова Е.О., Марова Е.И., Перепелова М.А., Пигарова Е.А., Пронин В.С., Рожинская Л.Я., Трунин Ю.Ю., Шутова А.С. Клинические рекомендации «Акромегалия» (проект). Ожирение и метаболизм. 2024;21(2):215-249. https://doi.org/10.14341/omet13153

For citation:

Przhiyalkovskaya E.G., Mokrysheva N.G., Troshina E.A., Melnichenko G.A., Dedov I.I., Antsiferov M.B., Astafieva L.I., Bardymova T.P., Belaya Zh.E., Vagapova G.R., Vorotnikova S.Yu., Grigoriev A.Yu., Grineva E.N., Dzeranova L.K., Ilovaiskaya I.A., Kalinin P.L., Lapshina A.M., Lutsenko A.S., Mamedova E.O., Marova E.I., Perepelova M.A., Pigarova E.A., Pronin V.S., Rozhinskaya L.Ya., Trunin Yu.Yu., Shutova A.S. Guidelines on diagnostics and treatment of acromegaly (draft). Obesity and metabolism. 2024;21(2):215-249. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet13153

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АГ — артериальная гипертензия

- ДР2 — дофаминовые рецепторы 2 типа

- ИФР-1 — инсулиноподобный фактор роста 1

- КТ — компьютерная томография

- ЛГ — лютеинизирующий гормон

- ЛПНП — липопротеиды низкой плотности

- ЛПВП — липопротеиды высокой плотности

- МКБ 10 — Международная классификация 10 пересмотра

- МРТ — магнитно-резонансная томография

- МЭН-1 — синдром множественной эндокринной неоплазии 1 типа

- МЭН-4 — синдром множественной эндокринной неоплазии 4 типа

- ПГТТ — пероральный глюкозотолерантный тест

- свТ4 — свободный тироксин

- СР2 — соматостатиновые рецепторы 2 подтипа

- СТГ — соматотропный гормон (гормон роста)

- ФСГ — фолликулостимулирующий гормон

- 3DCRT — трехмерная конформная лучевая терапия

- CPAP — терапия — метод лечения ночного апноэ посредством создания постоянного положительного давления в дыхательных путях (Continuous Positive Airway Pressure)

- FIPA — семейные изолированные аденомы гипофиза (Familial Isolated Pituitary Adenomas)

- HbA1c — гликированный гемоглобин

- ** — двумя звездочками выделено наименование лекарственного препарата, если он внесен в перечень «Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акромегалия — это тяжелое нейроэндокринное заболевание, обусловленное хронической гиперпродукцией гормона роста (СТГ, соматотропного гормона) у лиц с закончившимся физиологическим ростом.

Аналоги соматостатина — клинико-фармакологическая группа лекарственных препаратов, являющихся синтетическими производными естественного гормона соматостатина. Аналоги соматостатина подавляют повышенную секрецию гормонов гипофиза, а также секрецию пептидов гастро-энтеропанкреатической системы.

Гипофизарный гигантизм — заболевание, обусловленное хронической гиперпродукцией СТГ, возникшей в детстве или в подростковом возрасте, когда эпифизарные зоны роста еще открыты. При гигантизме происходит избыточный пропорциональный рост костей скелета в длину, что ведет к значительному увеличению линейного роста пациента.

Дискордантность — несоответствие лабораторных показателей активности акромегалии (СТГ и ИФР-1). Выделяют два вида дискордантности: повышение уровня ИФР-1 при целевых цифрах СТГ и повышение содержания СТГ/отсутствие подавления СТГ в ходе ПГТТ при достижении референсных показателей ИФР-1.

Инциденталома гипофиза — объёмное образование гипофиза, случайно выявленное с помощью лучевых методов диагностики, не сопровождающееся явными клиническими симптомами нарушения гормональной секреции.

ИФР-1 индекс — соотношение уровня ИФР-1 к верхнему референсному значению в соответствии с полом и возрастом. Применение ИФР-1 индекса позволяет унифицировать оценку активности акромегалии с учетом возрастных изменений уровня ИФР-1 и межлабораторных референсных различий.

Карни комплекс — это наследственный синдром, для которого характерна пигментация кожи, миксомы сердца, узелковая гиперплазия надпочечников с развитием синдрома Иценко-Кушинга, опухоли гипофиза, патология яичек, шванномы и другие проявления. Около 75% пациентов с Карни комплексом имеют гиперсекрецию гормона роста, однако не всегда она клинически проявляется акромегалией

Макроаденома гипофиза — доброкачественная опухоль из клеток аденогипофиза, максимальный диаметр которой равен или превышает 10 мм, с возможным развитием компрессии соседних структур.

Масс-эффект опухоли — сдавление опухолевой тканью окружающих здоровых тканей с развитием патологических процессов.

Микроаденома гипофиза — доброкачественная опухоль из клеток аденогипофиза, максимальный диаметр которой не превышает 10 мм.

Прогнатизм — это зубочелюстная аномалия, при которой верхние и нижние резцы перекрываются. Для акромегалии характерен мандибулярный прогнатизм — выдвижение нижней челюсти вперед.

Антагонист рецептора гормона роста — лекарственный препарат для лечения акромегалии, представляющий собой генно-инженерную модифицированную молекулу гормона роста, которая активно взаимодействует с одной из субъединиц димеризованного рецептора СТГ и блокирует стимуляцию другой субъединицы, препятствуя, таким образом, нормальному функционированию рецептора, передаче сигнала и биологическому действию гормона роста в периферических тканях.

Синдром МакКьюна-Олбрайта — наследственный синдром, для которого характерна фиброзная дисплазия, пятна «кофе с молоком» на коже и различные эндокринные заболевания. Акромегалия встречается у 20% пациентов с этим синдромом. Причиной заболевания является стимулирующая мутация в гене GNAS, кодирующем стимулирующую альфа-субъединицу G-белка. Соматотропиномы в рамках этого синдрома редко имеют инвазивный рост и чувствительны к лечению. Методом выбора является медикаментозная терапия, так как нейрохирургическое вмешательство технически затруднено в связи с патологией костей черепа. Лучевая терапия сопряжена с риском развития саркомы костей.

Синдром множественной эндокринной неоплазии типа 1 (МЭН-1) или синдром Вермера — наследственный аутосомно-доминантный синдром, обусловленный опухолями или гиперплазией нескольких эндокринных желез. Наиболее типичными компонентами МЭН-1 являются первичный гиперпаратиреоз, опухоли аденогипофиза, опухоли островковых клеток поджелудочной железы, реже опухоли надпочечников, заболевания щитовидной железы. Причиной заболевания является мутация в гене MEN1, однако примерно в 10–15% случаев у пациентов с клинической картиной МЭН-1 эта мутация не выявляется.

Синдром множественной эндокринной неоплазии типа 4 (МЭН-4) — наследственный аутосомно-доминантный синдром, обусловленный опухолями или гиперплазией нескольких эндокринных желез. Наиболее типичными компонентами МЭН-4, как и МЭН-1, являются первичный гиперпаратиреоз, опухоли аденогипофиза, другие нейроэндокринные опухоли. МЭН-4 встречается гораздо реже, чем МЭН-1. МЭН-4 развивается из-за инактивирующей мутации гена CDKN1B.

Эндоскопическая эндоназальная транссфеноидальная аденомэктомия — хирургическое удаление аденомы гипофиза с доступом через носовой ход, клиновидную пазуху и дно турецкого седла под визуальным контролем эндоскопа.

AIP — ген, кодирующий белок AIP, взаимодействующий с арилуглеводородным рецептором (Аryl-hydrocarbon Interacting Protein). Мутации в гене AIP выявляются в 40–50% семей с акромегалией в рамках семейных изолированных аденом гипофиза FIPA (Familiar Isolated Pituitary Adenoma). FIPA встречается в семьях, члены которых имеют аденомы гипофиза различной гормональной активности в отсутствии других выявленных эндокринных опухолей. Для пациентов с мутацией в гене AIP характерны ранний возраст дебюта, агрессивный и инвазивный рост опухоли с редкогранулированным типом и резистентность к терапии аналогами соматостатина первого поколения.

FIPA (Familial Isolated Pituitary Adenomas, семейные изолированные аденомы гипофиза) — это заболевание, которое характеризуются наличием аденом гипофиза у двух и более членов одной семьи в отсутствие других синдромов, ассоциированных с множественными эндокринными опухолями.

X-сцепленный акрогигантизм (X-LAG) — это вариант акрогигантизма, причиной которого является герминальная или соматическая мозаичная дупликация в гене GPR101. Для детей с этой мутацией характерен ускоренный рост в возрасте младше 5 лет, акромегалоидные черты лица, повышенный аппетит. Заболевание носит прогрессирующий характер и трудно поддается как хирургическому, так и медикаментозному лечению.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Акромегалия — это медленно прогрессирующее нейроэндокринное заболевание, обусловленное избыточной секрецией гормона роста (СТГ, соматотропный гормон) и, как следствие, повышением инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1/соматомедин С) у лиц с законченным физиологическим ростом [1]. Заболевание характеризуется патологическим диспропорциональным периостальным ростом костей, хрящей, мягких тканей, внутренних органов, а также нарушением морфо-функционального состояния сердечно-сосудистой, легочной системы, периферических эндокринных желез, различных видов метаболизма [2]

При возникновении заболевания в детстве или в подростковом возрасте, когда эпифизарные зоны роста еще открыты, происходит избыточный пропорциональный рост костей скелета в длину, что ведет к значительному увеличению линейного роста пациента. Такой клинический синдром получил название гипофизарного гигантизма. Если эти пациенты не получают своевременное и адекватное лечение, то после завершения пубертатного периода у них, помимо гигантизма, развиваются все типичные симптомы акромегалии и синдром акрогигантизма [2–4].

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Более 98% пациентов с акромегалией имеют спорадическую СТГ-продуцирующую доброкачественную аденому гипофиза, возникающую из соматотрофных клеток, либо из клеток, одновременно секретирующих СТГ и пролактин [5]. Примерно в 1–2% случаев причиной акромегалии является избыточная секреция соматолиберина опухолью гипоталамуса, эктопической нейроэндокринной опухолью (наиболее часто с локализацией в легких или поджелудочной железе), а также внегипофизарная секреция СТГ (с локализацией опухоли в брюшной полости или костном мозге). Наследственные формы акромегалии, на которые приходится около 5% всех случаев, включают синдром МЭН-1, Карни комплекс, синдром Мак-Кьюна Олбрайта, семейные изолированные аденомы гипофиза (FIPA) [2][3].

Патогенез образования аденом гипофиза точно неизвестен. Имеются данные о влиянии изменения генов клеточного цикла, регулирующих передачу внутриклеточного сигнала, нарушений экспрессии факторов роста и снижения экспрессии генов-супрессоров опухолевого роста [1].

Гиперсекреция СТГ стимулирует продукцию печенью ИФР-1. ИФР-1 опосредует основные патологические эффекты СТГ. Синтез и секреция СТГ подавляются соматостатином в основном за счет его взаимодействия с соматостатиновыми рецепторами 2 подтипа (СР2) и 5 подтипа (СР5), что объясняет эффективность лечения акромегалии аналогами соматостатина первого и второго поколения [1].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Точную цифру распространенности акромегалии трудно указать в связи с тем, что от появления первых признаков акромегалии до установления диагноза проходит от 5 до 15 лет. Объединенная распространенность акромегалии по обращаемости, согласно недавнему мета-анализу составляет в среднем 5,9 (95% доверительный интервал 4,4–7,9) случаев на сто тысяч населения, а заболеваемость — 3,8 (95% доверительный интервал 3,2–4,4) случаев на миллион населения в год [6]. По данным Всероссийского регистра опухолей гипоталамо-гипофизарной области распространенность акромегалии по обращаемости варьирует в различных регионах Российской Федерации и достигает 8,65 случаев на сто тысяч жителей [7]. При активном скрининге фактическая распространенность акромегалии в 15–20 раз превышает привычные расчетные значения, следовательно, существует большая доля нераспознанных случаев акромегалии [8].

Постепенное появление симптоматики и часто медленное развитие заболевания может быть одной из причин того, что акромегалия впервые диагностируется лишь в достаточно зрелые годы, средний возраст на момент первичной диагностики заболевания составляет 50 лет [9].

Акромегалия характеризуется прогрессирующей инвалидизацией и сокращением продолжительности жизни в среднем на 10 лет. Смертность среди пациентов с акромегалией при отсутствии лечения в два раза превышает общепопуляционный уровень. Основными причинами ранней смертности и сокращения продолжительности жизни являются осложнения, вызванные длительной гиперпродукцией гормона роста: сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет и его осложнения, заболевания органов дыхания, злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта и некоторых других органов. В свою очередь, своевременная диагностика и адекватное лечение акромегалии позволяют приблизить выживаемость пациентов с акромегалией к общепопуляционному уровню [10].

ОСОБЕННОСТИ КОДИРОВАНИЯ

Е22.0 — Акромегалия и гипофизарный гигантизм

D35.2 — Доброкачественное новообразование гипофиза

E31.1 — Полигландулярная гиперфункция (в случае акромегалии в рамках синдромов МЭН-1, МЭН-4, Карни комплекса)

Q78.1 — Полиостозная фиброзная дисплазия (в случае акромегалии в рамках cиндрома МакКьюна–Олбрайта)

КЛАССИФИКАЦИЯ

Акромегалию можно классифицировать в зависимости от причины возникновения, аденому гипофиза — в зависимости от размера, характера роста и морфологического строения.

В зависимости от причин различают:

- спорадическую форму;

- наследственную форму;

- эктопическую акромегалию [11].

По размеру аденом гипофиза выделяют:

- микроаденома (<10 мм);

- макроаденома (≥10 мм);

- гигантская аденома (более 60 мм) [12].

По топографо-анатомическим характеристикам аденомы гипофиза могут быть:

- эндоселлярные;

- с экстраселлярным характером роста: эндосупраселлярный рост (со зрительными нарушениями и без них), параселлярный (латероселлярный), инфраселлярный, антеселлярный, ретроселлярный.

По морфологическому строению аденомы гипофиза, согласно последней классификации опухолей ВОЗ от 2022 года, относят к нейроэндокринным опухолям гипофиза (PitNET):

- нейроэндокринная плотногранулированная соматотропная опухоль;

- нейроэндокринная редкогранулированная соматотропная опухоль;

- нейроэндокринная маммосоматотропная опухоль;

- нейроэндокринная смешанная соматотропная и лактотропная опухоль;

- нейроэндокринная зрелая плюригормональная опухоль PIT1-линии;

- нейроэндокринная незрелая плюригормональная опухоль PIT1-линии;

- нейроэндокринная ацидофильная опухоль из стволовых клеток [13].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АКРОМЕГАЛИИ

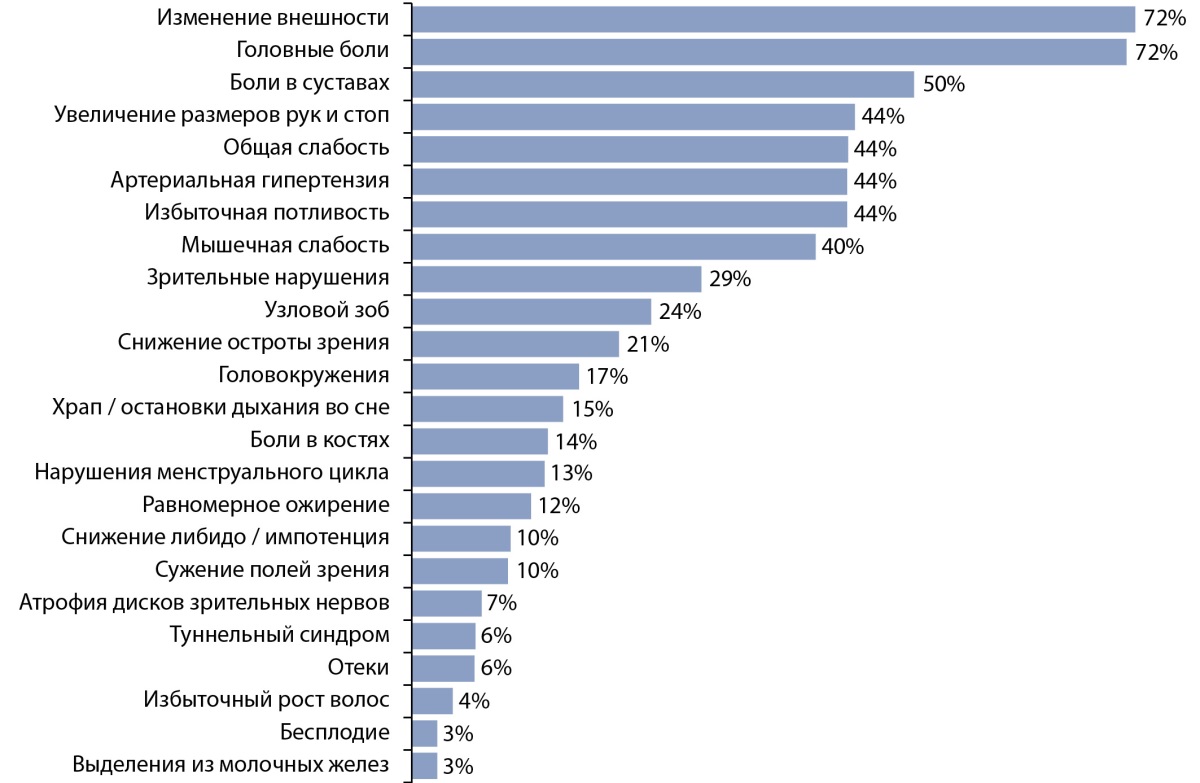

Клиническая картина акромегалии складывается из множественных системных проявлений, обусловленных длительной гиперпродукцией СТГ и ИФР-1, и последствий давления (масс-эффекта) соматотропиномы на окружающие ткани. Наиболее яркими клиническими проявлениями акромегалии являются изменения внешности: огрубление черт лица, кожные складки, увеличение размера и расширение кистей, стоп, увеличение межзубных промежутков (диастема), изменение прикуса (прогнатизм). Неспецифические проявления акромегалии включают головную боль, повышенную потливость, общую слабость и утомляемость, онемение в кончиках пальцев, боли в суставах, нарушения менструального цикла у женщин [14]. Распространенность клинических проявлений акромегалии представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Распространенность клинических проявлений у пациентов с акромегалией,

проживающих на территории Российской Федерации [7].

Figure 1. Clinical manifestations in patients with acromegaly in Russian Federation [7].

Из-за медленного развития изменений внешности, заболевание может оставаться нераспознанным в течение многих лет.

На момент диагностики акромегалии у многих пациентов могут присутствовать осложнения, такие как сахарный диабет или нарушение толерантности к глюкозе, артериальная гипертензия, акромегалическая кардиомиопатия, нарушения ритма и проводимости сердца, сердечная недостаточность, увеличение/новообразования щитовидной железы, апноэ сна, остеопороз с компрессионными переломами позвонков, синдром запястного канала, артрозы, полипы/новообразования толстой кишки, гипопитуитаризм [1]. Основные осложнения акромегалии и частота их встречаемости представлены в таблице 1.

Таблица 1. Частота встречаемости осложнений акромегалии

(общее количество пациентов — 1175) [15]

Table 1. Frequency of acromegaly complications (n = 1175) [15]

Осложнения акромегалии | Частота встречаемости, % |

Заболевания сердечно-сосудистой системы | 67,6 |

Гипопитуитаризм | 26,3 |

Апноэ сна | 24,9 |

Злокачественные новообразования | 22,6 |

Артропатии | 19,0 |

Патологические изменения скелета | 8,2 |

К наиболее характерным для акромегалии признакам, которые позволяют заподозрить наличие заболевания при первичном обращении к эндокринологу, относят типичные изменения внешности в сочетании с эндокринными заболеваниями (нарушение углеводного обмена, патология щитовидной железы, ожирение), кардиальной и неврологической симптоматикой (рисунок 2).

Рисунок 2. Основные клинические проявления и осложнения акромегалии

(адаптировано из [1]).

Figure 2. Primary clinical manifestations and complications of acromegaly

(adapted from [1]).

ДИАГНОСТИКА,

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ

Запоздалая диагностика приводит к росту осложнений и смертности при акромегалии [15][16]. Диагностика акромегалии не представляет трудностей при наличии яркой клинической картины заболевания. Основные проблемы диагностики заключаются в выявлении акромегалии на ранних этапах или при «мягкой» форме заболевания в отсутствии выраженных изменений внешности.

Критерии установления диагноза:

- наличие клинических проявлений акромегалии;

- наличие лабораторного подтверждения хронической гиперсекреции гормона роста;

- визуализация опухоли.

ЖАЛОБЫ И АНАМНЕЗ

- Всем пациентам с характерными изменениями внешности (см. рисунок 2) рекомендуется исключать акромегалию [7].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Диагноз акромегалии необходимо заподозрить у пациентов с увеличением размера кистей, стоп, нижней челюсти, надбровных дуг, огрублением черт лица. При расспросе пациенты могут отмечать изменение размера обуви, колец, перчаток, головных уборов. Данная рекомендация касается врачей любых специальностей, так как пациенты с акромегалией часто впервые обращаются к неврологам, офтальмологам, гинекологам, кардиологам, стоматологам, ревматологам и другим специалистам.

- Всем пациентам без характерных изменений внешности при наличии нескольких подозрительных в отношении акромегалии клинических признаков рекомендуется исключать акромегалию [17].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Различные опросники показали высокую пользу для ранней диагностики акромегалии [18][19]. Селективный скрининг акромегалии целесообразен среди пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией (особенно молодого возраста), апноэ сна, ожирением, отеками при наличии жалоб на головную боль, повышенную потливость. Разработанная отечественными исследователями, анкета ACROSCREEN предназначена для заполнения пациентом и включает вопросы по клиническим проявлениям, изменениям внешности и ранее диагностированным заболеваниям. Бланк анкеты ACROSCREEN представлен в Приложении 1. При получении более 18 баллов по результатам заполнения, пациента необходимо обследовать на предмет наличия акромегалии [20].

- Всем пациентам c аденомой гипофиза рекомендуется исключать акромегалию [3].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Аденома гипофиза, выявленная в ходе неспециализированного обследования (инциденталома), требует клинико-лабораторной диагностики для исключения гормональной активности, в том числе — СТГ-секретирующей, особенно при диаметре образования более 10 мм, так как при акромегалии на момент постановки диагноза у 75–80% пациентов с акромегалий выявляются макроаденомы гипофиза [21].

- У всех пациентов с пролактин-секретирующими аденомами рекомендуется исключать акромегалию [22].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: Пациенты с акромегалией и гиперпролактинемией могут длительно ошибочно вестись как пациенты с пролактиномами. Гиперпролактинемия различной степени выраженности наблюдается приблизительно у 40% пациентов с акромегалией и может иметь как первичный (вследствие сочетанной секреции СТГ и пролактина опухолью), так и вторичный (вследствие масс-эффекта опухоли) характер [22–24].

- У всех пациентов с установленным диагнозом акромегалия рекомендуется сбор семейного анамнеза [25].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: В 5% случаев акромегалия встречается в рамках наследственных синдромов, к которым относятся синдромы множественных эндокринных неоплазий 1 и 4 типа (МЭН-1, МЭН-4), изолированные семейные аденомы гипофиза (FIPA), синдром Х-сцепленного акрогигантизма (X-LAG), синдром МакКьюна–Олбрайта и Карни комплекс. Известными причинами возникновения данных синдромов являются мутации в генах MEN1, CDKN1B, PRKA1A, AIP, GPR101, SDH и GNAS. Гены, задействованные в FIPA, МЭН-1 и МЭН-4 обладают пониженной пенетрантностью, в связи с чем родственники первой линии могут быть носителями и не иметь клинических проявлений. Генетическое обследование целесообразно проводить у пациентов моложе 30 лет с гигантизмом и акромегалией даже при отсутствии явного семейного анамнеза аденом гипофиза [25]. Своевременное выявление генетической причины акромегалии влияет на выбор метода лечения, раннюю диагностику свойственной синдромам патологии у пациента и его родственников, репродуктивные планы.

ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

При осмотре необходимо обращать внимание на характерные для акромегалии изменения внешности: грубые черты лица, увеличение носа и надбровных дуг, расширение межзубных промежутков (диастема) (см. раздел 2.1.). Следует помнить, что несмотря на выраженность клинических проявлений на момент постановки диагноза, пациенты могут не обращать внимание на изменение собственной внешности в связи с длительным течением заболевания.

- У всех пациентов с установленным диагнозом акромегалия рекомендуется исключать артериальную гипертензию (АГ) [26].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: АГ — одно из самых частых осложнений акромегалии, вносящее вклад в повышенную сердечно-сосудистую смертность при данном заболевании. Особенностью АГ при акромегалии является преимущественное повышение диастолического давления, более молодой возраст дебюта [27][28].

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Всем пациентам для лабораторного подтверждения акромегалии рекомендуется исследование уровня ИФР-1 (Соматомедина С) в крови [29][30].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Исследование ИФР-1 в крови является основным методом лабораторной диагностики акромегалии, так как его уровень отражает интегрированную секрецию СТГ; ИФР-1 имеет более длительный период полужизни, чем СТГ; и даже минимальная гиперсекреция СТГ приводит к повышению уровня ИФР-1 [29][30]. Различные состояния могут приводить к ложному повышению или снижению уровня ИФР-1: ИФР-1 повышается во время пубертата, снижается во время беременности, при печеночной или почечной недостаточности, декомпенсированном гипотиреозе, недостаточности питания, острых инфекционных заболеваниях, декомпенсированном сахарном диабете, на фоне приема эстрогенов [31–33]. В физиологических условиях после достижения пубертата уровень ИФР-1 постепенно снижается, в связи с чем показатель необходимо оценивать относительно возраст-специфических референсных диапазонов. Кроме того, существует значимая вариабельность имеющихся наборов для определения ИФР-1, в связи с чем необходима валидация лабораторных наборов согласно международному консенсусу [34]. Учитывая зависимость референсного значения ИФР-1 от возраста и лабораторных наборов, целесообразно использовать ИФР-1 индекс — соотношение уровня ИФР-1 к верхней границе нормы в соответствии с полом и возрастом. Применение ИФР-1 индекса позволит унифицировать оценку эффективности различных методов лечения акромегалии, объективно сравнивать результаты научных исследований.

- У пациентов без явных клинических признаков акромегалии и/или с умеренным повышением уровня ИФР-1 (ИФР-1 индекс менее 1,3), для лабораторного подтверждения акромегалии рекомендуется определение реакции СТГ на гипергликемию (СТГ в ходе перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ)) [3][35][36].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарий: В ходе ПГТТ забор крови на СТГ производится исходно, на 30, 60, 90 и 120 минуте после приема 75 грамм безводной глюкозы, растворенной в одном стакане воды. Подавление СТГ в ходе ПГТТ менее 1.0 нг/мл хотя бы в одной точке, кроме исходной, позволяет исключить акромегалию. При использовании высокочувствительного хемилюминесцентного метода измерения СТГ используется отрезное значение 0.4 нг/мл. Коэффициент для пересчета концентрации СТГ: нг/мл х 3 = мМЕ/л [37]. СТГ в ходе ПГТТ не проводится у пациентов, получающих терапию аналогами соматостатина или пэгвисомантом**. Не рекомендуется проводить СТГ в ходе ПГТТ у пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом (уровень гликированного гемоглобина более 8%) [38]. Различные состояния могут приводить к отсутствию подавления СТГ в ходе ПГТТ: пубертат, нервная анорексия, хронический гепатит, тиреотоксикоз, ожирение, почечная недостаточность, сахарный диабет, прием оральных контрацептивов [39]. С другой стороны, следует помнить о «мягкой» форме акромегалии (так называемой «микромегалии»), при которой несмотря на явные клинические проявления заболевания и значимо повышенный уровень ИФР-1 может наблюдаться подавление СТГ в ходе ПГТТ [40].

- У пациентов с подозрением на акромегалию для лабораторного подтверждения диагноза не рекомендуется проводить случайное исследование уровня СТГ в крови [3][41][42].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Секреция СТГ в течение дня имеет пульсовой характер как в физиологических условиях, так и при акромегалии, в связи с чем однократное измерение не имеет диагностической ценности [41][42]. Кроме того, измерение СТГ сыворотки сопряжено с трудностями, обусловленными низкой воспроизводимостью при использовании разных лабораторных наборов, отсутствием стандартизации и точных контрольных показателей для иммунометрических наборов [43].

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

- Всем пациентам при лабораторном подтверждении акромегалии рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) гипофиза с внутривенным контрастированием для определения размера, расположения и характера роста аденомы гипофиза [44].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарий: В большинстве случаев акромегалии (82%) на момент проведения МРТ выявляются аденомы гипофиза диаметром более 10 мм — макроаденомы [7]. Рекомендуемая напряженность магнитного поля МРТ-аппарата — 1,5–3 Тесла. Оптимальная толщина срезов для МРТ гипофиза — не менее 2 мм. Для получения максимальной информации протокол описания МРТ должен содержать: размеры аденомы гипофиза (ширина, высота, толщина), характер ее распространения (классификация по Knosp), структуры, накопления контраста и оценку интенсивности сигнала при Т2-взвешанном режиме. При наличии противопоказаний к проведению МРТ (установленный кардиостимулятор, металлические конструкции в теле, клаустрофобия, вес пациента, превышающий возможности аппарата) необходимо проведение компьютерной томографии (КТ) головного мозга с внутривенным контрастированием для определения размера, расположения и характера роста аденомы гипофиза [45].

- Всем пациентам при лабораторном подтверждении акромегалии и отсутствии визуализации аденомы гипофиза при МРТ гипофиза с контрастным усилением рекомендуется КТ органов грудной полости с внутривенным контрастированием и КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (или МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием и МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием) для исключения внегипофизарной опухоли, продуцирующей СТГ или соматолиберин [46].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: В литературе описано 127 случаев эктопической акромегалии. Наиболее часто соматолиберин-продуцирующие опухоли встречаются в легких и поджелудочной железе. Клиническая картина заболевания не отличается от классической акромегалии. Чаще всего эктопическую акромегалию подозревают при отсутствии визуализации аденомы гипофиза при МРТ с контрастированием, однако недостижение ремиссии заболевания после радикальной транссфеноиадальной аденомэктомии тоже может свидетельствовать об иной локализации опухоли. Выявление повышенного уровня соматолиберина в крови (более 250 нг/л) помогает установить верный диагноз [46]. Данное исследование не доступно в клинической практике на территории Российской Федерации.

- У пациентов с подозрением на акромегалию не рекомендуется проведение рентгенографии турецкого седла и рентгенографии стопы в одной проекции для диагностики акромегалии [47].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Данные методы диагностики акромегалии являются устаревшими и не применяются ввиду наличия более современных [47].

ИНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

После биохимического подтверждения акромегалии и визуализации аденомы гипофиза требуется исключение осложнений и сопутствующей патологии, влияющей на выбор метода лечения.

- Всем пациентам с подтвержденной акромегалией рекомендуется исследование уровня глюкозы в крови и исследование уровня гликированного гемоглобина в крови для выявления нарушений углеводного обмена [48].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Нарушения углеводного обмена при акромегалии выявляются более, чем в 50% случаев, преимущественно у пациентов пожилого возраста, с высоким индексом массы тела, наследственным анамнезом сахарного диабета [48]. Наличие сахарного диабета у пациентов с акромегалией ассоциировано с повышением общей и сердечно-сосудистой смертностью [49] .

- Всем пациентам с акромегалией рекомендуется исследование уровня пролактина в крови для исключения гиперпролактинемии [22][24].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Гиперпролактинемия выявляется приблизительно у 40% пациентов с акромегалией. Причиной гиперпролактинемии может быть смешанный характер секреции аденомы гипофиза или сдавление опухолью ножки гипофиза. Длительная гиперпролактинемия может приводить к развитию осложнений (например, вторичного гипогонадизма) и снижать качество жизни пациентов [23]. У пациентов с бессимптомной гиперпролактинемией рекомендуется исключение феномена макропролактинемии [50]. При наличии показаний (синусовая тахикардия, фибрилляция предсердий) целесообразно исследование всей панели тиреоидных гормонов для исключения смешанной СТГ/ТТГ-секретирующей опухоли — тиреотропиномы [51].

- Всем пациентам с акромегалией рекомендуется исключать гипопитуитаризм (исследование уровня общего кортизола в крови, исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови (свТ4), исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ), исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови, у мужчин — исследование уровня общего тестостерона в крови, у женщин репродуктивного возраста с нарушениями менструального цикла — исследование уровня общего эстрадиола в крови) [23].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Гипопитуитаризм встречается примерно в 35% случаев акромегалии и может возникать как исходно (по причине масс-эффекта опухоли), так и после проведенного нейрохирургического или лучевого лечения. Несвоевременное выявление гипопитуитаризма и отсутствие адекватной терапии приводит к развитию осложнений и преждевременной смертности [52].

- Всем пациентам с акромегалией и подтверждением воздействия аденомы гипофиза на перекрест зрительных нервов при МРТ/КТ рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный и компьютерная периметрия для исключения зрительных нарушений [53].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Зрительные нарушения при акромегалии встречаются с частотой до 35%. Выпадение полей зрения (битемпоральная гемианопсия) развиваются чаще, чем снижение остроты зрения [53]. Хиазмальный синдром является абсолютным показанием к нейрохирургическому лечению. Гораздо реже может наблюдаться вовлечение в патологический процесс черепно-мозговых нервов, проходящих через кавернозный синус.

ЛЕЧЕНИЕ

Своевременное и адекватное лечение акромегалии позволяет уменьшить риск инвалидизации и снизить смертность пациентов до общепопуляционного уровня [54]. Основные трудности в лечении акромегалии возникают при ведении пациентов с агрессивным, резистентным течением заболевания, при ведении коморбидных пациентов, а также при оценке эффективности различных методов лечения акромегалии в случаях дискордантности лабораторных показателей, которая встречается у 39% пациентов с акромегалией [55].

Цели лечения акромегалии:

1. достижение целевых гормональных показателей:

- базальный уровень СТГ менее 2,5 нг/мл (менее 1 нг/мл при высокочувствительном методе определения);

- минимальный уровень СТГ в ходе ПГТТ менее 1 нг/мл (менее 0,4 нг/мл при высокочувствительном методе определения);

- уровень ИФР-1 в пределах референсных диапазонов по полу и возрасту (величина ИФР-1 индекса ≤1);

2. удаление опухоли, при невозможности — уменьшение объема опухоли и устранение масс-эффекта;

3. контроль системных осложнений и устранение обратимых симптомов заболевания;

4. минимизация риска преждевременной смерти (что достигается нормализацией гормональных показателей и контролем осложнений акромегалии, прежде всего в отношении углеводного обмена и изменений со стороны сердечно-сосудистой системы) [56].

В цели лечения также входит улучшение самочувствия пациента и повышение качества его жизни как за счет достижения ремиссии акромегалии, так и вследствие коррекции сопутствующих заболеваний и метаболических нарушений [57].

Для достижения целей лечения необходима персонализированная эффективная терапия, направленная на достижение целевых уровней СТГ и ИФР-1, устранение/уменьшение объема опухоли, а также пожизненная регулярная клиническая оценка и лечение сопутствующих заболеваний (системных проявлений акромегалии).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- Всем пациентам с акромегалией и аденомой гипофиза в качестве первой линии лечения рекомендуется проведение трансназальной транссфеноидальной аденомэктомии при согласии пациента и отсутствии противопоказаний [3][58].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 1).

Комментарии: Хирургическое лечение является методом выбора при акромегалии, так как позволяет полностью удалить опухолевую ткань и, соответственно, достичь стойкой ремиссии акромегалии сразу после проведенного вмешательства; является эффективным, безопасным, экономически выгодным методом лечения [3][58]. В подавляющем большинстве случаев рекомендуется использовать трансназальный транссфеноидальный доступ. Несмотря на то, что эндоскопическая техника не имеет существенных преимуществ перед микроскопической в отношении радикальности хирургического вмешательства, применение эндоскопа позволяет значительно сократить время операции и риск осложнений [59][60]. Использование транскраниального доступа может быть оправданно при гигантских соматотропиномах, однако риски послеоперационных осложнений после таких операций значительно выше [61]. В специализированных центрах ремиссия акромегалии после нейрохирургического лечения достигается у 80–90% пациентов с микроаденомами гипофиза и в 50–75% случаев с макроаденомами гипофиза. Вероятность радикального лечения значительно снижается при опухолях больших размеров (при размере аденомы более 20 мм составляет 20%) и инвазивном характере роста [58][62].

Показания к хирургическому лечению

Хирургическое лечение акромегалии рекомендуется как первый метод лечения акромегалии практически всем пациентам, особенно:

- с микроаденомами гипофиза;

- с макроаденомами гипофиза, характер роста которых предполагает возможность полного их удаления;

- при наличии сдавления перекреста зрительных нервов/наличии зрительных нарушений;

- при наличии сдавления других черепно-мозговых нервов;

- при наличии гипопитуитаризма;

- при массивном кровоизлиянии в аденому гипофиза (в остром периоде);

- при отсутствии эффекта от других видов лечения (медикаментозного, лучевой терапии);

- при макроаденомах гипофиза, характер роста которых предполагает низкую вероятность их полного удаления, так как проведение хирургического вмешательства позволяет уменьшить объем опухоли (debulking) и улучшить чувствительность к последующей медикаментозной терапии [59][61][63][64].

При отсутствии ремиссии акромегалии после первого хирургического вмешательства и наличии остаточной опухолевой ткани, которая потенциально может быть радикально удалена, показано повторное хирургическое вмешательство. Следует учитывать, что вероятность наступления ремиссии после повторного хирургического лечения ниже, чем после первичной операции [65–67].

Относительные противопоказания к хирургическому лечению

При тяжелой сердечно-сосудистой патологии, декомпенсации сахарного диабета и гипопитуитаризма, а также выраженном разрастании мягких тканей верхних дыхательных путей, затрудняющем проведение интубации оперативное лечение может быть отложено до компенсации указанных состояний [58].

- Всем пациентам с акромегалией, которым показано нейрохирургическое лечение, проведение оперативного вмешательства рекомендуется в специализирующихся на заболеваниях гипофиза медицинских учреждениях нейрохирургами, выполняющими не менее 50 подобных операций в год [66][68][69].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Опыт нейрохирурга играет немаловажную роль в достижении ремиссии акромегалии [67–70]. Согласно рекомендациям Общества по изучению гипофиза (Pituitary Society), опытный нейрохирург должен выполнять не менее 50 аденомэктомий в год [66]. Кроме того, предложено использовать термин «минимальный порог опыта оперирующего на гипофизе нейрохирурга», составляющий 200 операций [71].

- Всем пациентам с акромегалией после нейрохирургического лечения рекомендуется морфологическое и иммуногистохимическое исследование удаленной аденомы гипофиза [13].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 3).

Комментарии: Гистологическое исследование позволяет подтвердить диагноз аденомы гипофиза, определить гистологический подтип и степень инвазии в твердую мозговую оболочку [72][73]. Для оценки иммунофенотипа опухоли и степени ее агрессивности необходимо проведение иммуногистохимического (ИГХ) исследования удаленной аденомы гипофиза (индекс пролиферации Ki-67, экспрессия СТГ, пролактина, СР2, цитокератина CAM 5.2). В последующем данные ИГХ исследования возможно использовать в качестве предикторов эффективности медикаментозного лечения. Так, редкогранулированные соматотропиномы и опухоли с низкой экспрессией СР2 менее чувствительны к аналогам соматостатина длительного действия первого поколения [13][74–76].

- Рутинное назначение медикаментозной терапии акромегалии перед проведением оперативного вмешательства для уменьшения размера опухоли не рекомендуется [77][78].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: 35 лет назад была выдвинута гипотеза, согласно которой уменьшение размера макроаденом гипофиза, продуцирующих СТГ, под действием аналогов соматостатина может улучшить исход хирургического лечения. Преобладающее большинство проведенных позже исследований не подтвердили эту гипотезу. Хотя все проспективные исследования указывают на улучшение хирургического исхода через 3 месяца после операции при проведении предоперационной подготовки аналогами соматостатина, различия по частоте ремиссии между пациентами, получавшими лечение до операции, и нелечеными пациентами из группы контроля исчезают через 6–12 месяцев. Таким образом, предоперационная терапия макросоматотропином аналогами соматостатина с целью достижения полного удаления опухоли не оправдывает ожиданий и не может быть рекомендована [77–80]. При этом терапия аналогами соматостатина потенциально может снизить/нормализовать уровни СТГ и ИФР-1, и, таким образом, улучшить общее состояние пациента, снизить риски общей анестезии и хирургического вмешательства. Поэтому целесообразно применение медикаментозной терапии акромегалии в предоперационном периоде для достижения целевых уровней артериального давления и показателей гликемии, компенсации сердечной недостаточности, уменьшения отечности тканей верхних дыхательных путей, с целью купирования головной боли и контроля других осложнений акромегалии [81–84].

- Всем пациентам с акромегалией, перенесшим нейрохирургическое лечение, для предварительной оценки эффективности оперативного вмешательства рекомендуется исследование базального уровня СТГ на 1–2 сутки и проведение пробы СТГ в ходе ПГТТ через 1–2 недели после оперативного вмешательства [58].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: С целью предварительной оценки эффективности оперативного вмешательства в раннем послеоперационном периоде пациентам с акромегалией рекомендуется исследование базального уровня СТГ на 1–2 сутки после хирургического лечения. Уровень СТГ в первый день после операции менее 1 нг/мл коррелирует с долгосрочной ремиссией акромегалии [58]. Определение СТГ в ходе ПГТТ может быть проведено на 1–2 неделе после оперативного вмешательства. Подавление СТГ менее 1 нг/мл свидетельствует о ранней ремиссии акромегалии. Пороговое значение СТГ может быть снижено до менее 0,4 нг/мл при использовании высокочувствительного метода определения [85–87]. Интерпретация результатов исследований в раннем послеоперационном периоде затруднена у пациентов, получавших медикаментозную терапию незадолго до нейрохирургического вмешательства.

- Пациентам с акромегалией после нейрохирургического лечения для оценки эффективности оперативного вмешательства рекомендуется определение уровня ИФР-1 через 3 месяца после операции [64][85].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2).

Комментарии: Для окончательной оценки эффективности оперативного вмешательства рекомендуется определение уровня ИФР-1 через 3 месяца после операции [64][85]. Уровень ИФР-1 снижается медленнее, чем уровень СТГ, что связано с особенностью периода полужизни белков, связывающих ИФР-1 в крови [88]. При снижении уровня ИФР-1 через 3 месяца относительно исходного, но отсутствии его нормализации, рекомендуется определение СТГ в ходе ПГТТ и при достаточном подавлении — проведение повторного исследования ИФР-1 в интервале последующих 2–3 месяцев в связи с возможностью отдаленной биохимической ремиссии [85]. В ряде случаев, возможны дискордантные результаты показателей ИФР-1 и СТГ в ходе ПГТТ в отдаленном послеоперационном периоде, при этом отсутствие подавления СТГ в ходе ПГТТ при нормальном уровне ИФР-1 может быть предиктором рецидива акромегалии и требует более активного наблюдения [89][90]. В случае, если во время оперативного вмешательства была выявлена инвазия опухоли, или интраоперационно сделан вывод о невозможности тотального удаления опухоли, рекомендуется назначение медикаментозной терапии на основании результатов базального СТГ и СТГ в ходе ПГТТ в раннем послеоперационном периоде, не дожидаясь динамики уровня ИФР-1 через 3 месяца.

- Пациентам с акромегалией после нейрохирургического лечения для оценки эффективности оперативного вмешательства рекомендуется проведение МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием не ранее, чем через 3 месяца, оптимально — через 6 месяцев после операции [91][92].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств — 1)

Комментарии: Проведение МРТ головного мозга в раннем послеоперационном периоде не рекомендуется в связи с наличием факторов, затрудняющих интерпретацию снимков: отек слизистой, отек аденогипофиза, наличие гемостатических губок или другого материала, используемого при тампонаде турецкого седла при большом объеме удаленной опухоли (аутожир и пр.). В интервале от 3 до 6 месяцев происходит нормализация размеров аденогипофиза, рассасывание гемостатического материала [91]. При невозможности проведения МРТ или при противопоказаниях к его проведению рекомендуется проведение МСКТ головного мозга с контрастированием.

- Пациентам с акромегалией, достигших ремиссии после нейрохирургического лечения, рекомендуется пожизненное ежегодное исследование уровня ИФР-1 для исключения рецидива заболевания [93].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4)

Комментарии: Рецидив акромегалии после успешного нейрохирургического лечения наблюдается в 2–3% случаев [93].

К предикторам рецидива акромегалии относят:

- молодой возраст пациентов;

- высокий предоперационный уровень гормональной активности;

- признаки инвазивного роста опухоли;

- сохранение псевдокапсулы опухоли;

- наличие агрессивного морфологического подтипа;

- отсутствие подавления СТГ в ходе ПГТТ при нормальном уровне ИФР-1 [89][94].

- Пациентам с акромегалией после нейрохирургического лечения рекомендуется лабораторное обследование для исключения гипопитуитаризма и водно-электролитных нарушений в раннем и отсроченном послеоперационном периоде [95].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств — 3)

Комментарии: Осложнения после транссфеноидальной аденомэктомии, в целом, встречаются достаточно редко и зависят от опыта оперирующих хирургов, наличия мультидисциплинарной команды, а также от размеров аденомы гипофиза и степени ее инвазии [71]. Осложнения после операции включают кровотечение, назальную ликворею (истечение спинномозговой жидкости) (2–3%), гипопитуитаризм (5–10%) [96], водно-электролитные нарушения (несахарный диабет/гипонатриемия) (2%) [97][98], менингит (2%), паралич глазодвигательных нервов [99]. Такие тяжелые осложнения как повреждение внутренней сонной артерии и повреждение зрительных нервов встречаются крайне редко [100][101]. Риск летального исхода после оперативного лечения составляет 0,2–0,8% [102]. Осложнения после транссфеноидальной аденомэктомии требуют своевременной диагностики и лечения (см Таблице 2). Необходимость медикаментозной коррекции СТГ-дефицита, который может развиваться у 15% пациентов с акромегалией после хирургического вмешательства, остается спорным вопросом [103].

Таблица 2. Послеоперационные осложнения

после транссфеноидальной аденомэктомии у пациентов с акромегалией

Table 2. Postoperative complications in patients with acromegaly

after transsphenoidal adenomectomy

Клинические проявления | Диагностика | Лечение | |

Вторичная надпочечниковая недостаточность | Тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, повышение температуры, снижение артериального давления, гипогликемия | Анализ крови на кортизол (на 1–2 сутки после операции, через 3, 6 и 12 месяцев или при появлении симптомов) | Заместительная терапия глюкокортикоидами |

Вторичный гипогонадизм | Отсутствие менструаций у женщин репродуктивного возраста, снижение половой функции у мужчин | Анализ крови на пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол (у женщин), тестостерон (у мужчин) через 3, 6 и 12 месяцев или при появлении симптомов | Заместительная терапия половыми стероидами |

Вторичный гипотиреоз | Общая слабость, отеки, запоры, непереносимость холода, сонливость | Анализ крови на свТ4 через 3, 6 и 12 месяцев после операции | Заместительная терапия левотироксином натрия |

Послеоперационный несахарный диабет | Полиурия, жажда, сухость во рту | Анализ крови на натрий, анализ мочи на осмоляльность на 5–7 сутки после операции, через 3 месяца или при появлении симптомов | Заместительная терапия десмопрессином |

Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона | Головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, отеки | Анализ крови на натрий, осмоляльность на 9–10 день после операции или при появлении симптомов | Ограничение жидкости, в/в введение 3% раствора NaCl |

Ликворея | Истечение прозрачной жидкости из носа, повышение температуры тела, головная боль | Осмотр отоларинголога через 5–7 суток после операции или при появлении симптомов | Повторное нейрохирургическое вмешательство |

Острый синусит | Головная боль, повышение температуры, заложенность носа, гнойные выделения из носа | Осмотр отоларинголога через 5–7 суток после операции или при появлении симптомов | Антибиотикопрофилактика, антибактериальная и симптоматическая терапия |

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Несмотря на совершенствование нейрохирургических технологий в последние 15 лет, даже в экспертных нейрохирургических центрах до 50% пациентов не достигают послеоперационной ремиссии и нуждаются в дополнительной терапии [104][105]. В этом случае назначается медикаментозное лечение [3][36]. В настоящее время для терапии акромегалии доступны три класса лекарственных средств: аналоги соматостатина (первого и второго поколений), агонисты дофаминовых рецепторов и антагонисты рецептора гормона роста. Указанные препараты могут применяться как в качестве монотерапии, так и в комбинации друг с другом. Агонисты дофаминовых рецепторов не имеют зарегистрированных показаний для лечения акромегалии. Аналоги соматостатина второго поколения (мультилигандные) для терапии акромегалии не зарегистрированы в Российской Федерации.

- Пациентам с акромегалией, у которых нейрохирургическое лечение было невозможно, неэффективно, а также ожидающим эффект лучевой терапии рекомендована медикаментозная терапия [106].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 1).

Комментарии: Медикаментозное лечение акромегалии рекомендуется при сохранении активности акромегалии после операции, если оперативное вмешательство противопоказано, его проведение отложено более, чем на 3 месяца, необходима предоперационная подготовка в отношении осложнений акромегалии для снижения хирургического риска или при отказе пациента от нейрохирургического лечения. Медикаментозное лечение акромегалии рекомендуется в период ожидания максимального эффекта после лучевой терапии.

Аналоги соматостатина

Аналоги соматостатина — это синтетические производные природного гипоталамического нейропептида соматостатина, который в норме подавляет секрецию СТГ и некоторых других гормонов. В зависимости от периода полувыведения различают аналоги соматостатина короткого и пролонгированного действия. Аналоги соматостатина взаимодействуют с трансмембранными рецепторами, сопряженными с G-белками — соматостатиновыми рецепторами на соматотропиномах. Активация соматостатиновых рецепторов приводит к снижению гормональной опухолевой секреции и пролиферации, стимуляции апоптоза и угнетению синтеза различных белков, включая факторы ангиогенеза. Различают пять классических подтипов соматостатиновых рецепторов (СР1–5) [107]. Аналоги соматостатина первого поколения с наибольшей аффинностью связываются с СР2, в то время как мультилигандные аналоги соматостатина связываются с СР1, СР2, СР3 и СР5.

- В качестве первой линии медикаментозной терапии акромегалии рекомендуется применение аналогов соматостатина пролонгированного действия первого поколения [108].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств — 1)

Комментарии: На территории Российской Федерации зарегистрированы препараты аналогов соматостатина пролонгированного действия: октреотид** и ланреотид**. В целом октреотид** и ланреотид** обладают сопоставимым профилем эффективности и безопасности [109]. При этом инъекция внутримышечной формы октреотида** пролонгированного действия требует подготовки (разведения препарата) и участия обученного медицинского персонала, в то время как ланреотид** пролонгированного действия — это готовая форма для самостоятельного подкожного введения пациентом в виде геля, которая может применяться с увеличенным интервалом, что положительно влияет на приверженность пациентов к лечению [110]. От 30 до 55% пациентов с акромегалией достигают нормализации уровня ИФР-1 на фоне лечения аналогами соматостатина первого поколения [111–114]. Кроме того, при использовании медикаментозной терапии аналогами соматостатина в качестве первой линии лечения наблюдается значимое уменьшение объема опухоли (более, чем на 20%) у 60–70% пациентов [115][116]. Октреотид** короткого действия может применяться дополнительно к пролонгированным формам при акромегалии для купирования головной боли [117].

Аналоги соматостатина второго поколения пролонгированного действия не зарегистрированы на территории Российской Федерации. Мультилигандный аналог соматостатина взаимодействует с четырьмя типами соматостатиновых рецепторов (СР1, СР2, СР3, СР5). У 54% пациентов с акромегалией была достигнута нормализация уровня ИФР-1 на фоне лечения аналогами соматостатина второго поколения, в 63% случаев отмечено уменьшение объема опухоли. Наиболее частым побочным эффектом явилась гипергликемия (63%) [118].

- Начинать терапию аналогами соматостатина пациентам с акромегалией рекомендуется в дозе 20 мг 1 раз в 28 дней внутримышечно для октреотида** пролонгированного действия и 120 мг 1 раз в 28 дней глубоко подкожно для ланреотида** пролонгированного действия с контролем уровня ИФР-1 каждые 3 месяца и коррекцией дозы при необходимости [113][119].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств — 2)

Комментарии: Согласно данным клинических исследований, наиболее часто применяемой дозой октреотида** пролонгированного действия была 20 мг 1 раз в 28 дней, а ланреотида** пролонгированного действия - 120 мг 1 раз в 28 дней [113][119]. Несмотря на то, что дозе октреотида** 20 мг соответствует доза ланреотида** 90 мг, применение единой стартовой дозы ланреотида** 120 мг 1 раз в 28 дней с изменением в дальнейшем частоты введения удобнее с экономической точки зрения. Длительность развития эффекта терапии аналогами соматостатина может занять от 6 до 12 месяцев [120], однако необходимо проводить оценку эффективности терапии уже через 3 месяца лечения для своевременной коррекции (Таблицы 3, 4). Классические критерии чувствительности к терапии аналогами сосматостатина были предложены Colao A.M. с соавторами: полная чувствительность — достижение целевого уровня СТГ (менее 2,5 нг/мл) и ИФР-1 (согласно референсным значениям), а также уменьшение размера опухоли более, чем на 20% при первичном лечении или стабилизация роста остаточной опухолевой ткани, если терапия аналогами соматостатина проводится после нерадикального нейрохирургического лечения. Частичная резистентность означает снижение уровня СТГ и ИФР-1 более, чем на 50%, но отсутствие нормализации и/или уменьшения размера опухоли более, чем на 20%. Полная резистентность — это отсутствие значимого снижения уровня СТГ и ИФР-1 и уменьшения размера опухоли. В первоначальном определении резистентности к аналогам соматостатина не было указания дозы препаратов (терапевтическая) и эффект лечения оценивался минимум через 12 месяцев терапии [121]. В дальнейшем критерии были пересмотрены: указана необходимость применения максимальной дозы аналогов соматостатина и сокращена длительность терапии до 6 месяцев [122].

Таблица 3. Дозирование октреотида** и ланреотида** пролонгированного действия

при лечении акромегалии

Table 3. Dose titration for octreotide** and extended-release lanreotide**

in treatment of acromegaly

Этап терапии | Доза Октреотида** | Доза Ланреотида** |

Начальная доза | Октреотид** пролонгированного действия 20 мг в/м 1 раз в 28 дней | Ланреотид** пролонгированного действия 120 мг п/к 1 раз в 28 дней |

Увеличение дозы, если ИФР-1 индекс более 1 | ||

Субмаксимальная доза | Октреотид** пролонгированного действия 30 мг в/м 1 раз в 28 дней | Ланреотид** пролонгированного действия 120 мг п/к 1 раз в 28 дней* |

Максимальная доза | Октреотид** пролонгированного действия 40 мг* в/м 1 раз в 28 дней | Ланреотид** пролонгированного действия 120 мг п/к 1 раз в 21 день* |

Уменьшение дозы, если ИФР-1 меньше нижней границы нормы ИЛИ побочные явления | ||

Минимальная доза | Октреотид** пролонгированного действия 10 мг в/м 1 раз в 28 дней | Ланреотид** пролонгированного действия 120 мг п/к 1 раз в 42-56 дней |

Примечания: * вне инструкции по применению

Notes: * off-label

Таблица 4. Оценка эффективности и коррекция терапии

аналогами соматостатина 1 поколения

Table 4. Evaluation of first generation somatostatin analogue treatment effectiveness

and correction of therapy

Время | Диагностические исследования | Критерии эффективности терапии | Алгоритм терапии и наблюдения |

Начало терапии | - | - | Начальные дозы октреотида** или ланреотида** |

3 месяца терапии | Контроль уровня ИФР-1 | Медикаментозный контроль (индекс ИФР-1 менее/равен 1) | Продолжить терапию аналогами соматостатина в прежних дозах; контроль уровня ИФР-1 1 раз в 6 месяцев; контроль МРТ через 3 месяца, далее 1 раз в 12 месяцев |

Отсутствие ремиссии (ИФР-1 индекс более 1) | Увеличение (сохранение) дозы аналогов соматостатина до субмаксимальной | ||

6 месяцев терапии аналогами сомато-статина в субмакси-мальной дозе | Контроль уровня ИФР-1, МРТ | Частичная резистентность: отсутствие нормализации ИФР-1 индекса, но снижение более, чем на 50% от исходного и/или уменьшение объема аденомы гипофиза более, чем на 20% | Возможна следующая тактика: •увеличение дозы пролонгированной формы октреотида** до 40 мг 1 раз в 28 дней [122][123]; •укорочение интервалов между введениями для пролонгированного ланреотида** до 21 дня (офф-лейбл) [123]; •переключение на другой аналог соматостатина (октреотид**/ланреотид**) [124]; •комбинированная терапия с каберголином** (оптимально при ИФР-1 индексе менее 1,5) [126] •комбинированная терапия с пэгвисомантом (оптимально при сохранении значительно повышенного уровня ИФР-1, наличии некомпенсированного сахарного диабета) [127] |

Полная резистентность: снижение ИФР-1 индекса менее, чем на 50% от исходного и отсутствие уменьшения объема аденомы гипофиза более, чем на 20% | Возможна следующая тактика: •при большом объеме опухоли - нейрохирургическое лечение, в том числе повторное, даже при невозможности радикального удаления аденомы [58][59]; •лучевая терапия [128]; •комбинированная терапия с пэгвисомантом** (при большом объеме опухолевой ткани) [127]; •перевод на монотерапию пэгвисомантом** при отсутствии риска роста аденомы гипофиза [127]. |

Основные трудности в выборе тактики лечения при акромегалии возникают при частичной/полной резистентности пациентов к терапии аналогами соматостатина. В рамках персонализированного подхода целесообразно использовать предикторы чувствительности к терапии аналогами соматостатина для выбора оптимального пути преодоления резистентности к ним [123–125]. К наиболее надежным факторам, предсказывающим низкую чувствительность к лечению аналогами соматостатина при акромегалии относят: гиперинтенсивный сигнал при Т2-взвешанном изображении МРТ [126]; редкогранулированный тип соматотропиномы [76]; отсутствие или низкую иммуноэкспрессию СР2 в удаленной опухолевой ткани [127][128] низкое соотношение экспрессии СР2 к СР5 [129] наличие герминальной мутации в гене AIP или низкую экспрессию белка AIP в опухоли [130][131]. Более подробная информация о предикторах чувствительности и резистентности к различным методам лечения акромегалии представлена в таблице 5.

- Пациентам, получающим лечение аналогами соматостатина, рекомендуется регулярно контролировать показатели углеводного обмена и состояние желчного пузыря [108].

Таблица 5. Предикторы чувствительности и резистентности

к медикаментозному лечению акромегалии [156]

Table 5. Predictors of response and resistance

to medical treatment in acromegaly [156]

Фармакологический класс препаратов | Предикторы чувствительности | Предикторы резистентности |

Аналоги соматостатина первого поколения (октреотид**, ланреотид**) | Высокий уровень экспрессии ССР 2А | Низкий уровень экспрессии ССР 2А |

Высокое соотношение ССР 2/ССР 5 | Низкое соотношение ССР 2/ССР 5 | |

Плотногранулированные опухоли | Редкогранулированные и смешанные опухоли | |

Низкий индекс Ki-67 | Высокий индекс Ki-67 | |

Предшествующая лучевая терапия | Инвазивный рост опухоли, препятствующий возможности ее полной резекции | |

- | Низкая экспрессия белка AIP или мутации в гене AIP | |

Низкая экспрессия белка Zac-1 | ||

Потеря экспрессии белка Е-кадгерина | ||

Низкая экспрессия белка β-аррестина и высокое соотношение ССР 2/β-аррестин | Высокая экспрессия белка β-аррестина и низкое соотношение ССР 2/β-аррестин | |

Гипоинтенсивный МР-сигнал на Т2-взвешенных изображениях | Гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2-взвешенных изображениях | |

Снижение ИФР-1 >60% от исходного уровня через 3 дня введения октреотида короткого действия 100 мкг п/к 3 р/сут | Снижение ИФР-1<30% от исходного уровня через 3 дня введения октреотида короткого действия 100 мкг п/к 3 р/сут | |

Аналог соматостатина второго поколения | Высокая экспрессия ССР 5 | Низкая экспрессия ССР 5 |

Агонисты дофаминовых рецепторов | Высокая экспрессия дофаминовых D2-рецепторов | Низкая экспрессия дофаминовых D2-рецепторов |

Исходный уровень ИФР-1, не превышающий верхнюю границу референсного интервала более чем в 1,5 раза | Высокий исходный уровень ИФР-1, превышающий верхнюю границу референсного интервала более чем в 1,5 раза | |

Предикторы, ассоциированные с лучшим ответом на лечение | ||

Антагонист рецепторов СТГ (пэгвисомант**) | Мужской пол, низкий ИМТ, более низкие значения ИФР-1 на момент постановки диагноза, предшествующая лучевая терапия, отсутствие нарушений углеводного обмена | |

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 3)

Комментарии: Возможные побочные эффекты аналогов соматостатина: симптомы со стороны желудочного тракта (чаще диарея, значительно реже — запоры, метеоризм и другие), гепатобилиарной системы (расширение желчных протоков, образование взвеси, камней желчного пузыря), выпадение волос, брадикардия, нарушение углеводного обмена, которые чаще всего не являются клинически значимыми и не требуют отмены препарата [132]. Аналоги соматостатина могут оказывать противоположное влияние на углеводный обмен: улучшать показатели углеводного обмена за счет снижения концентрации и эффекта СТГ и ИФР-1 и, наоборот, ухудшать/вызывать нарушения углеводного обмена за счет подавляющего влияния аналогов соматостатина на секрецию инсулина [133]. Таким образом, необходим контроль гликемии натощак, гликированного гемоглобина не реже 1 раза в 6 месяцев на фоне лечения. Аналоги соматостатина снижают сократимость желчного пузыря после еды и замедляют его опорожнение. В связи с этим примерно у 35% пациентов возникают бессимптомные камни желчного пузыря или билиарный сладж [134]. Соответственно до лечения и каждые 6 месяцев на фоне приема препарата необходимо проведение УЗИ желчного пузыря. У пациентов с непереносимостью одного из аналогов возможно эффективное и безопасное применение другого препарата из класса аналогов соматостатина.

Антагонист рецептора гормона роста

Пэгвисомант** представляет собой генно-инженерную модифицированную молекулу СТГ, которая активно и селективно взаимодействует с одной из субъединиц димеризованного рецептора СТГ и блокирует стимуляцию второй субъединицы, препятствуя, таким образом, нормальному функционированию рецептора, передаче сигнала и биологическому действию СТГ в периферических тканях. Этот препарат имеет дозировки 10, 15, 20 мг, выпускается в форме лиофилизата или лиофилизированного порошка, требует разведения и вводится подкожно 1 раз в сутки.

- При частичной/полной резистентности к аналогам соматостатина или их непереносимости в качестве второй линии медикаментозной терапии акромегалии рекомендуется назначение пэгвисоманта** [108][135].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств — 1).

Комментарии: Cогласно исследованию ACROSTUDY, которое оценивало эффективность и безопасность терапии пэгвисомантом** в реальной клинической практике и включило 2221 пациента с акромегалией, получавшего лечение пэгвисомантом** в течение 9,3 лет, данный вид лечения позволил достичь нормализации уровня ИФР-1 у 75,4% пациентов [136]. В 16,5% случаев возникли нежелательные явления, наиболее частые из них: повышение печеночных ферментов (4,4%) и местная реакция в области инъекций (3,2%) [136]. Терапия пэгвисомантом** в большинстве случаев позволяет нормализовать состояние углеводного обмена, что является его неоспоримым преимуществом перед другими препаратами в лечении акромегалии [137]. Пэгвисомант** может применяться как в качестве монотерапии, так и в комбинации с аналогами соматостатина. Комбинированная терапия целесообразна при частичной резистентности к аналогам соматостатина и при большом объеме остаточной опухолевой ткани для предотвращения ее роста. Комбинированная терапия аналогами соматостатина и пэгвисомантом** обладает высокой эффективностью, позволяет нивелировать неблагоприятное влияние аналогов соматостатина на углеводный обмен, стабилизировать рост опухоли, при этом требует меньших доз [138].

- Пациентам с акромегалией для инициации терапии пэгвисомантом** рекомендуется однократно ввести нагрузочную дозу 40–80 мг в сутки подкожно, далее продолжать инъекции в стартовой дозе 10 или 15 мг в сутки с контролем уровня ИФР-1 через 4–6 недель и коррекцией дозы при необходимости [139].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств — 2)

Комментарии: В исследовании ACROSTUDY стартовая доза у большинства пациентов с акромегалией в реальной клинической практике составила 10 мг в сутки (66,8%), в то время как уже через год лечения доля пациентов, получающих такую дозу, значительно уменьшилась (31,1%) [136]. Поэтому при выраженном превышении уровня ИФР-1 верхней границы референса целесообразно начинать с дозы 15 мг в сутки. Нагрузочная доза 40–80 мг при инициации лечения, указанная в инструкции, способствует более быстрому развитию эффекта лечения и обусловлена длительной абсорбцией пэгвисоманта**. Коррекция дозы пэгвисоманта** с шагом 5–10 мг проводится каждые 4–6 недель под контролем уровня ИФР-1. Максимальная доза, согласно инструкции по применению, составляет 30 мг в сутки, однако более высокие дозы (40–60 мг в сутки) успешно применялись в клинической практике «оффлейбл» у пациентов молодого возраста, с сахарным диабетом, избыточной массой тела или более высокими исходными значениями ИФР-1, так как потребность в пэгвисоманте** у данной категории пациентов выше [140].

- Пациентам, получающим лечение пэгвисомантом**, рекомендуется контролировать уровни печеночных ферментов и размер аденомы гипофиза до начала терапии и в ходе лечения [105].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 3)

Комментарии: На фоне лечения пэгвисомантом** может наблюдаться головная боль, боли в суставах, липодистрофия в местах инъекций, повышение печеночных ферментов [135][139] . Для снижения риска возможной липодистрофии рекомендуется регулярная смена мест введения препарата. Повышение печеночных ферментов наблюдается у 4,4%, протекает обычно бессимптомно, обратимо после прекращения терапии пэгвисомантом** или снижения дозы. У некоторых пациентов после возобновления лечения пэгвисомантом** повторно могут возникать нарушения функции печени. В течение первых 6 месяцев лечения рекомендована оценка печеночных ферментов каждые 4–6 недель или при возникновении симптомов нарушения функции печени. При повышении уровня трансаминаз более, чем в 5 раз выше верхней границы нормы, появлении клинических признаков гепатита, повышении других лабораторных показателей печеночной функции лечение пэгвисомантом** должно быть прекращено [141]. Более подробная информация о тактике коррекции доз пэгвисоманта** при повышении печеночных ферментов представлена в инструкции. Безопасность терапии пэгвисомантом** при почечной недостаточности не известна. Почечная недостаточность является противопоказанием к инициации терапии пэгвисомантом**. Пэгвисомант** — это препарат периферического действия, он не оказывает прямого антипролиферативного эффекта на аденому гипофиза [142]. Поэтому монотерапия пэгвисомантом** не подходит пациентам с акромегалией, не получивших нейрохирургического лечения, с большим объемом остаточной опухолевой ткани после нерадикального хирургического вмешательства без предшествующей лучевой терапии, или с растущей аденомой гипофиза. Поскольку терапия пэгвисомантом** нарушает отрицательную обратную связь, регулирующую секрецию СТГ, возникло опасение, что это лечение может способствовать росту опухоли. Согласно систематическому обзору Leonart L.P с соавторами, частота роста опухоли на фоне терапии пэгвисомантом** составила 7,3% случаев [135]. Необходимо помнить, что прогрессия аденомы может быть обусловлена прекращением терапии аналогами соматостатина или естественной агрессивной природой опухоли при некомпенсированной акромегалии. Однако контроль размеров аденомы с помощью МРТ необходим до начала лечения пэгвисомантом**, через 6 месяцев после инициации терапии и затем каждые 12 месяцев на фоне лечения [143].

Агонисты дофаминовых рецепторов

Агонисты дофаминовых рецепторов — это первые лекарственные препараты, которые начали применять для лечения акромегалии еще в 70-х годах прошлого века. Эти препараты взаимодействуют со специфическими дофаминовыми рецепторами 2 типа (ДР2), которые представлены на поверхности клеток здорового гипофиза и аденом различного типа секреции. Хотя у здоровых людей введение агонистов дофаминовых рецепторов вызывает повышение секреции СТГ, у некоторых пациентов с акромегалией наблюдается парадоксальное снижение его секреции. Эффективность препаратов первого поколения (неселективных агонистов дофаминовых рецепторов короткого действия) при акромегалии не превышала 10%. Современный препарат из этой группы, каберголин** обладает практически полной селективностью по отношению ДР2, пролонгированным действием, более высокой эффективностью и лучшей переносимостью [144]. Однако он не занял заметного места в структуре медикаментозной терапии акромегалии, что связано в основном с отсутствием рандомизированных контролируемых исследований эффективности каберголина** при акромегалии. Кроме того, в инструкции к препарату нет такого показания, как лечение акромегалии.

- Пациентам с акромегалией и умеренным повышением уровня ИФР-1 рекомендуется назначение каберголина** в качестве медикаментозной монотерапии или при неэффективности аналогов соматостатина — в комбинации с ними [145].

Уровень убедительности рекомендаций 2 (уровень достоверности доказательств — B)

Комментарии: Согласно мета-анализу Sandret L. с соавторами, монотерапия каберголином** позволила достичь нормализации ИФР-1 у 34% пациентов с акромегалией, а комбинированная терапия с аналогами соматостатина — в 52% случаев. Уменьшение размера аденомы гипофиза было отмечено у трети пациентов. Cредняя доза каберголина** в обоих случаях составила 2,5 мг в неделю [145], что превышает средние дозы каберголина**, применяемые при пролактин-секретирующих аденомах гипофиза. Одним из основных предикторов чувствительности к каберголину** является исходный уровень ИФР-1. Шансы достичь нормализации ИФР-1 на фоне лечения каберголином** были значительно выше (около 50%), если уровень ИФР-1 превышал верхнюю границу нормы менее, чем в 1,5 раза, чем в группе пациентов с акромегалией у которых концентрация ИФР-1 превышала норму более, чем в 1,5 раза (30%) [145]. Более поздние исследования демонстрируют более низкую эффективность каберголина** как в качестве монотерапии (21–36%) [146–149], так и в комбинации с аналогами соматостатина (30–40%) [146–149]. Существуют также небольшие наблюдения, демонстрирующие достижение ремиссии акромегалии на фоне комбинированной терапии каберголином** и пэгвисомантом**[150]. Вопрос о предиктивном значении гиперпролактинемии в лечении акромегалии каберголином** остается спорным [145]. Показано, что терапия каберголином** при акромегалии может быть эффективна и у пациентов с нормальным уровнем пролактина крови [151][152]. Скорее всего, противоречивые данные исследований обусловлены тем, что гиперпролактинемия, которая встречается у 30–40% пациентов с акромегалией, может быть вызвана как масс-эффектом опухоли, так и смешанным характером секреции аденомы. С другой стороны, при смешанной СТГ/пролактин-секретирующей опухоли уровень пролактина крови может быть нормальным [22].

- Пациентам с акромегалией, получившим каберголин** в кумулятивной дозе более 300 мг рекомендуется проведение эхокардиографии для исключения поражения клапанов сердца [153][154]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5)

Комментарии: Каберголин** обычно хорошо переносится, особенно, когда недельная доза принимается в несколько приемов и препарат назначется на ночь. Необходимо информировать пациентов о возможных побочных эффектах каберголина**, таких как: нарушения функции желудочно-кишечного тракта (тошнота, боли в животе, запоры), ортостатическая гипотензия, головная боль, заложенность носа. Терапия каберголином** может вызывать брадикардию и синдром слабости синусового узла у пациентов с акромегалией, так как эти пациенты предрасположены к нарушениям ритма и проводимости сердца. Известно, что терапия каберголином** в высоких дозах у пациентов с болезнью Паркинсона может вызывать поражение клапанов сердца. У пациентов с акромегалией патология клапанного аппарата может встречаться в рамках осложнений основного заболевания. Несмотря на то, что проводимые исследования указывают на безопасность терапии каберголином** у пациентов с акромегалии [155], долгосрочных данных о влиянии каберголина на состояние клапанов сердца при акромегалии нет, что требует динамического наблюдения у пациентов, получающих высокие дозы каберголина** или при длительной терапии [153].

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ