Перейти к:

Всероссийский Регистр образований гипоталамо-гипофизарной области: клинико-статистический анализ данных по основным заболеваниям на 01.01.2023

https://doi.org/10.14341/omet13054

Аннотация

Обоснование. Аденомы гипофиза являются третьими по встречаемости среди внутричерепных новообразований. Клиническая значимость определяется характером роста и гормональной активностью, приводящей к нарушению различных звеньев метаболизма. Медицинские регистры являются ценным инструментом оценки клинико-эпидемиологических параметров и получения данных о реальной клинической практике.

Цель. Провести анализ эпидемиологических и клинических характеристик основных нозологий образований гипоталамо-гипофизарной области (ОГГО) в РФ: акромегалии, болезни Иценко–Кушинга (БИК), пролактин-секретирующих и гормонально-неактивных аденом гипофиза.

Материалы и методы. Объектом исследования является база данных регистра ОГГО, включающая 84 региона РФ, на 01.01.2023.

Результаты. Максимальная распространенность акромегалии в РФ отмечена в Республике Карелия (9,48/100 тыс.), Чувашской Республике (10,8/100 тыс.) и в Тюменской области (8,9/100 тыс.). Заболеваемость акромегалией в 2021 г. составила 0,6/1 млн населения. Максимальная распространенность болезни Иценко–Кушинга на 100 тыс. населения отмечается в Республике Карелия (2,33/100 тыс.), Чукотском АО (2,01/100 тыс.), в Кировской области (1,79/100 тыс.) и в Тверской области (1,79/100 тыс.). Заболеваемость БИК в 2021 гю составила 0,1/1 млн населения. Максимальная распространенность пролактином отмечается в Республике Карелия (13,33/100 тыс.), в Чувашской республике (12,35/100 тыс.) и в Воронежской области (8,66/100 тыс.). Заболеваемость пролактин-секретирующими аденомами в 2021 г. составила 0,6/1 млн населения. Максимальная распространенность гормонально-неактивных аденом отмечается в Республике Карелия (15,08/100 тыс.), Воронежской области (8,82/100 тыс.), Тюменской области (8,11/100 тыс.) и в Республике Саха/Якутия (7,56/100 тыс.). Заболеваемость гормонально-неактивными аденомами в 2021 г. составила 0,3/1 млн населения. Медиана возраста для акромегалии составила 63,6 [53,2; 71,5], для БИК — 49,2 [38,8; 60,8], для пролактин-секретирующих аденом — 47,5 [38,3; 59,7], для пациентов с гормонально-неактивными аденомами — 58,4 [43,8; 67,9]. На момент последнего визита ремиссия отмечена у 42,7% пациентов с акромегалией, 62,5% с БИК, 39,7% с пролактиномами и у 76,6% пациентов с гормонально-неактивными аденомами.

Заключение. Регистр ОГГО — ценный инструмент для оценки эпидемиологических, клинических данных и применяемых видов лечения. При этом качество анализа напрямую зависит от качества и полноты вносимых данных. Дальнейшие исследования в области эпидемиологии эндокринопатий должны быть направлены на улучшение качества и удобства внесения данных, что позволит получать наиболее полные характеристики пациентов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Луценко А.С., Пржиялковская Е.Г., Викулова О.К., Исаков М.А., Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Марова Е.И., Мельниченко Г.А., Платонова Н.М., Трошина Е.А., Мокрышева Н.Г. Всероссийский Регистр образований гипоталамо-гипофизарной области: клинико-статистический анализ данных по основным заболеваниям на 01.01.2023. Ожирение и метаболизм. 2023;20(4):318-329. https://doi.org/10.14341/omet13054

For citation:

Lutsenko A.S., Przhiyalkovskaya E.G., Vikulova O.K., Isakov M.A., Belaya Zh.E., Rozhinskaya L.Ya., Pigarova E.A., Dzeranova L.K., Marova E.I., Melnichenko G.A., Platonova N.M., Troshina E.A., Mokrysheva N.G. Russian registry of hypothalamic and pituitary tumors: clinical and statistical analysis for 01.01.2023. Obesity and metabolism. 2023;20(4):318-329. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet13054

ОБОСНОВАНИЕ

Аденомы гипофиза представляют 15% всех новообразований центральной нервной системы и занимают третье место по частоте внутричерепных образований, после менингиом и глиом [1]. Большинство аденом гипофиза возникают спорадически, доля наследственных случаев составляет около 5%. Пик заболеваемости аденомами гипофиза приходится на возраст 30–60 лет [2]. Общая распространенность аденом гипофиза составляет около 89 случаев на 100 тыс. населения. Доля неактивных аденом гипофиза (НАГ) среди всех аденом гипофиза — около 30–40% [3]. Клиническая значимость аденом гипофиза определяется как особенностями расположения и роста, так и гормональной активностью, которая приводит к нарушениям различных звеньев метаболизма. Учитывая разнообразие эпидемиологических, клинических и терапевтических аспектов аденом гипофиза с различной гормональной активностью, систематический сбор и сопоставление данных по нозологиям остается актуальной задачей, которая отчасти решается использованием медицинских регистров.

Медицинские регистры являются ключом к пониманию географического распределения случаев и основных эпидемиологических и клинических характеристик, что особенно важно для редких заболеваний [4]. При дальнейшем развитии регистра его цели могут расширяться, что позволяет оценивать клинико-лабораторные, инструментальные данные, а также применение лечебных подходов в реальной клинической практике. Данные регистров опухолей гипоталамо-гипофизарной области (ОГГО) публикуются редко, более часто ведутся регистры конкретных нозологий — регистры акромегалии ведут более 19 стран [5], в европейский регистр болезни Иценко–Кушинга (БИК) включено 26 стран [6].

Всероссийский регистр ОГГО основан на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в 2006 г. и в настоящее время ведется на электронной платформе. Реализован единый вход в систему регистров эндокринопатий НМИЦ эндокринологии — https://www.diaregistry.ru/.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести анализ эпидемиологических и клинических характеристик основных нозологий ОГГО в РФ: акромегалии, БИК, пролактин-секретирующих и гормонально-неактивных аденом гипофиза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является база данных регистра ОГГО, включающая 84 региона РФ, на 01.01.2023.

При расчете показателей распространенности и заболеваемости использовались данные по численности населения субъектов РФ Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [7].

В анализ половозрастных характеристик включены пациенты с наличием необходимых параметров — пола, возраста, диагноза; исключались пациенты с ошибками в заполнении демографических характеристик.

Вводу в регистр подлежат пациенты, обратившиеся на амбулаторный прием или поступившие в стационар, со следующими нозологиями:

- акромегалией;

- БИК;

- пролактин-секретирующими аденомами гипофиза;

- гормонально-неактивными аденомами гипофиза;

- другими опухолями гипоталамо-гипофизарной области;

- редкими аденомами гипофиза (секретирующие тиреотропный (ТТГ), фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ) гормоны), а также образованиями со смешанной гормональной активностью;

- инфильтративными заболеваниями гипофиза.

Во всех изучаемых когортах фиксируются все случаи заболеваний, вне зависимости от стадии заболевания.

Количественные параметры представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей, качественные параметры — в виде долей.

Терминология

Распространенность — показатель, оценивающий количество всех случаев заболевания, зарегистрированных в текущем календарном году, рассчитывается на 100 тыс. населения соответствующей возрастной группы.

Заболеваемость (первичная, по обращаемости) — показатель, оценивающий количество новых случаев заболевания, впервые зарегистрированных в календарном году. Анализ заболеваемости проводился на 2021 г. с использованием данных Росстата. Учитывая редкость заболеваний, для удобства представления расчет заболеваемости проведен на 1 млн населения.

Этическая экспертиза

Ведение регистра ОГГО на электронной платформе одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Протокол №2 от 21.02.2013. В исследование включались данные только пациентов, подписавших добровольное информированное согласие и согласие на обработку персональных данных.

Критерии включения

- Наличие одного из следующих заболеваний: акромегалия, БИК, гормонально-неактивная аденома гипофиза, пролактин-секретирующая аденома гипофиза, ТТГ-, ФСГ-, ЛГ-секретирующая аденома гипофиза, другие аденомы со смешанной гормональной активностью, другие опухолевые/инфильтративные заболевания ЦНС.

- Согласие на использование персональной медицинской информации.

Критерии невключения

- Отказ в использовании персональной медицинской информации.

Критерии исключения

- Отзыв информированного согласия об использовании персональной медицинской информации.

Структура карты

При первичном обращении пациента в электронной системе создается основная запись пациента, включающая следующие разделы.

- Общие сведения (ФИО, дата рождения, дата подписания информированного согласия).

- Адрес и демографические данные.

- Данные ЛПУ и лечащего врача.

- Клинический диагноз.

- Анамнез (дата начала заболевания и постановки диагноза, наличие родственников с ОГГО, данные о беременности на фоне заболевания, информация о генетическом подтверждении наследственного синдрома, связанного с ОГГО).

- Осложнения и сопутствующие заболевания, гипопитуитаризм.

- Текущий статус пациента.

- Медикаментозная терапия.

- Немедикаментозная терапия.

- Нежелательные явления.

Для описания развернутых клинико-лабораторных и инструментальных данных создается запись «Визит», в которой фиксируются следующие данные.

- Общие сведения (дата визита, группа инвалидности, антропометрические показатели).

- Клинический диагноз, стадия заболевания.

- Жалобы/клинические проявления.

- Зрительные нарушения.

- Характеристика гипофиза по данным МРТ/КТ.

- Данные гормонального обследования.

Если пациенту проводилось хирургическое или лучевое лечение, данные фиксируются в разделе «Немедикаментозная терапия», куда записываются вид лечения, метод, осложнения и гистологическое заключение.

При наличии медикаментозной терапии соответствующая запись позволяет внести данные по действующему веществу и торговому наименованию препарата, дозировке и датам проведения лечения.

Система автоматизированных отчетов позволяет получать сводную информацию по эпидемиологическим, демографическим и клинико-лабораторным параметрам согласно формируемым запросам (табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ

На 01.01.2023 регистр ОГГО включает записи по 11 927 пациентам из 84 регионов Российской Федерации (табл. 2). C 2019 по 2022 г. ежегодный прирост пациентов составлял 7,5–9,0%. Прирост с декабря 2022 по январь 2023 г. составил 8,7%. Самостоятельный ввод данных в 2023 г. осуществляли 46 регионов.

Анализ распространенности и заболеваемости по основным нозологиям ОГГО в Российской Федерации

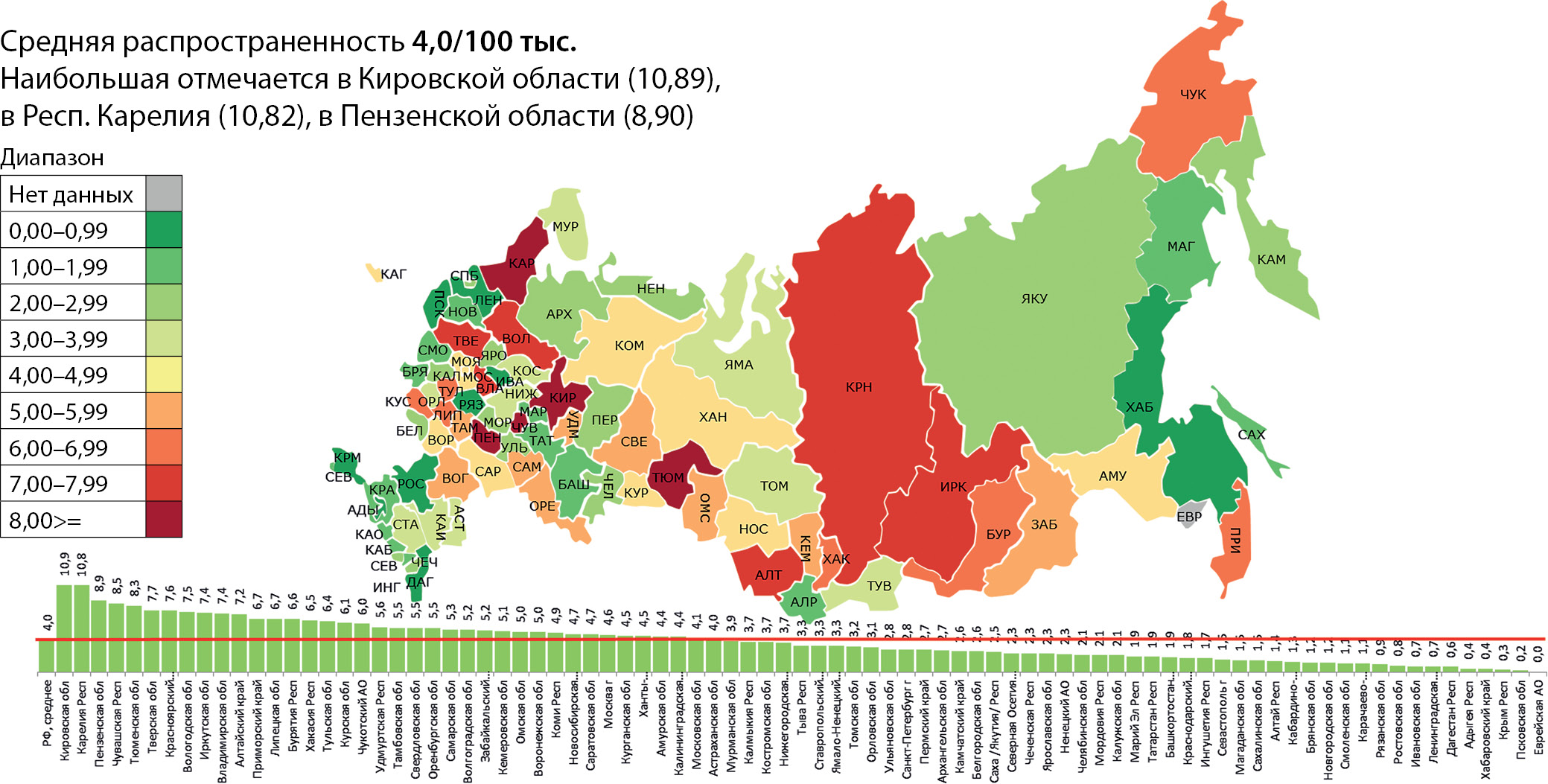

Максимальная распространенность акромегалии в РФ отмечена в Кировской области (10,89/100 тыс.), Республике Карелия (10,82/100 тыс.) и в Пензенской области (8,9/100 тыс.), рис. 1. Заболеваемость акромегалией в 2021 г. составила 0,6/1 млн населения.

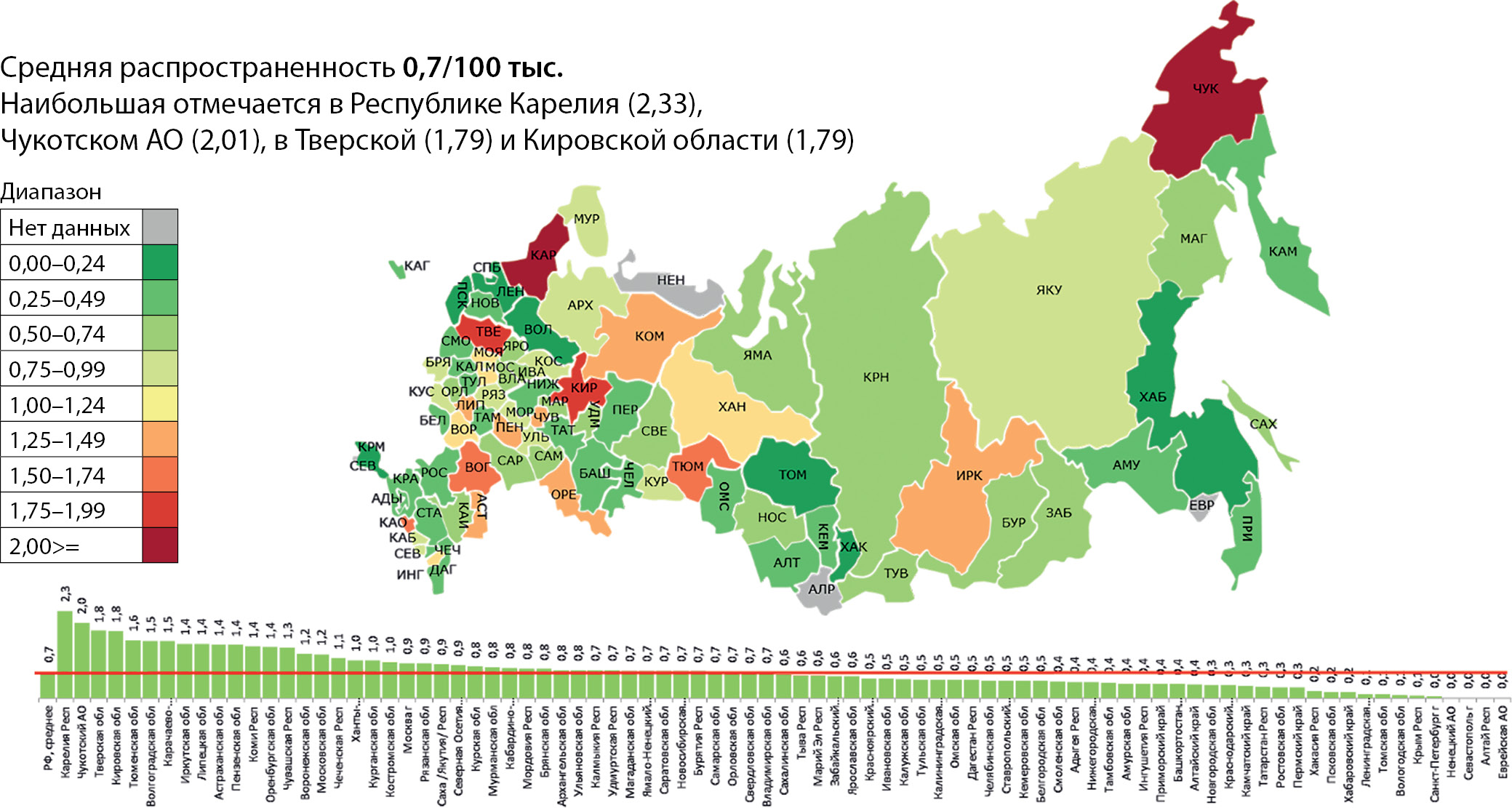

Максимальная распространенность БИК на 100 тыс. населения отмечается в Республике Карелия (2,33/100 тыс.), Чукотском АО (2,01/100 тыс.), в Кировской области (1,79/100 тыс.) и в Тверской области (1,79/100 тыс.), рис. 2. Заболеваемость БИК в 2021 г. составила 0,1/1 млн населения.

Максимальная распространенность пролактином на 100 000 населения отмечается в Республике Карелия (13,33/100 тыс.), в Чувашской республике (12,35/100 тыс.) и в Воронежской области (8,66/100 тыс.). Заболеваемость пролактин-секретирующими аденомами в 2021 г. составила 0,6/1 млн населения.

Максимальная распространенность гормонально-неактивных аденом отмечается в Республике Карелия (15,08/100 тыс.), Воронежской области (8,82/100 тыс.), Тюменской области (8,11/100 тыс.) и в Республике Саха/Якутия (7,56/100 тыс.). Заболеваемость гормонально-неактивными аденомами в 2021 г. составила 0,3/1 млн населения.

Клиническая характеристика пациентов с ОГГО в Российской Федерации

Половозрастные характеристики

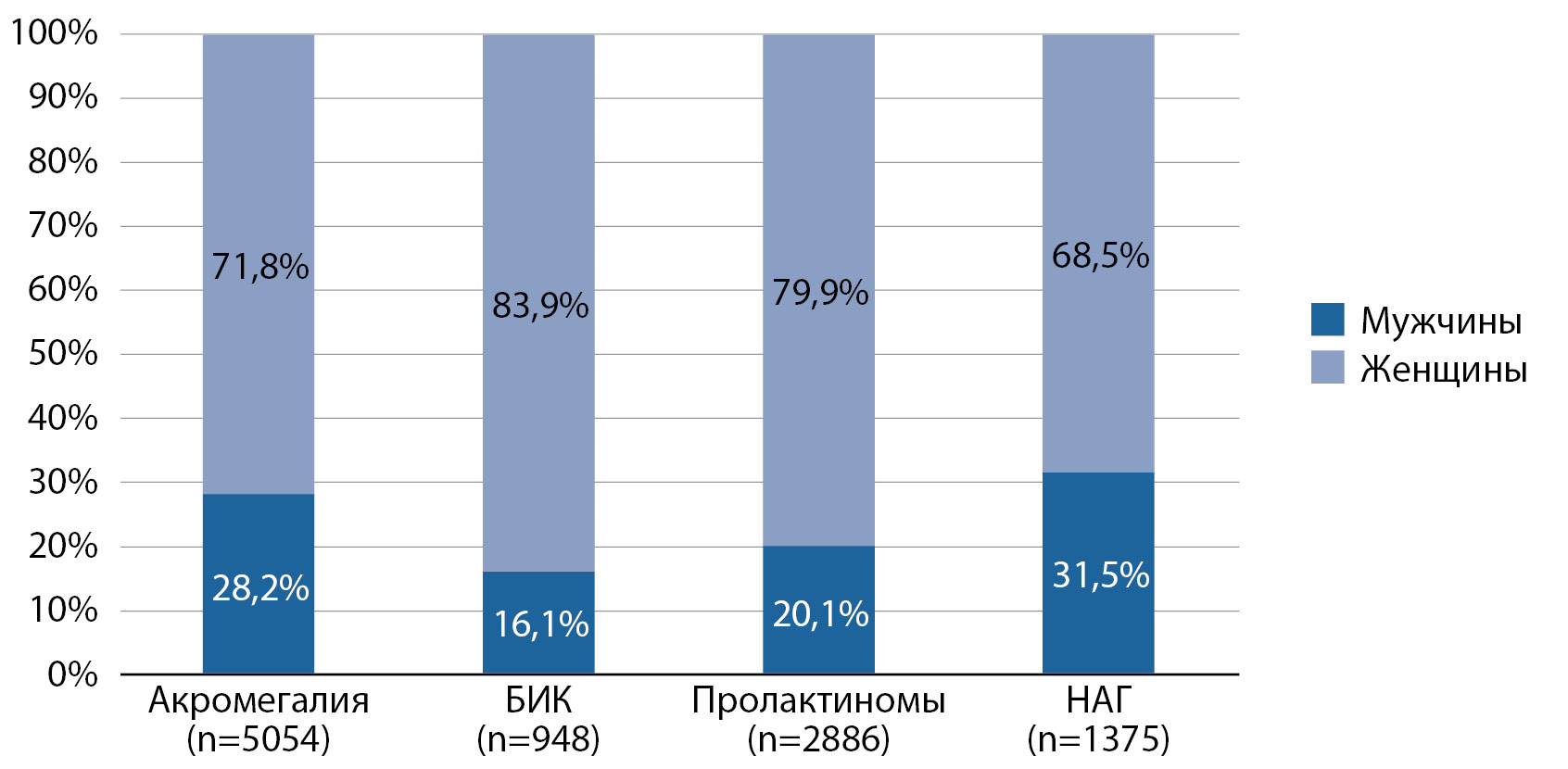

Распределение пациентов по полу представлено на рисунке 3. Медиана возраста для акромегалии составила 63,6 [ 53,2; 71,5], для БИК — 49,2 [ 38,8; 60,8], для пролактин-секретирующих аденом — 47,5 [ 38,3; 59,7], для пациентов с гормонально-неактивными аденомами — 58,4 [ 43,8; 67,9].

Основные клинико-лабораторные и инструментальные данные

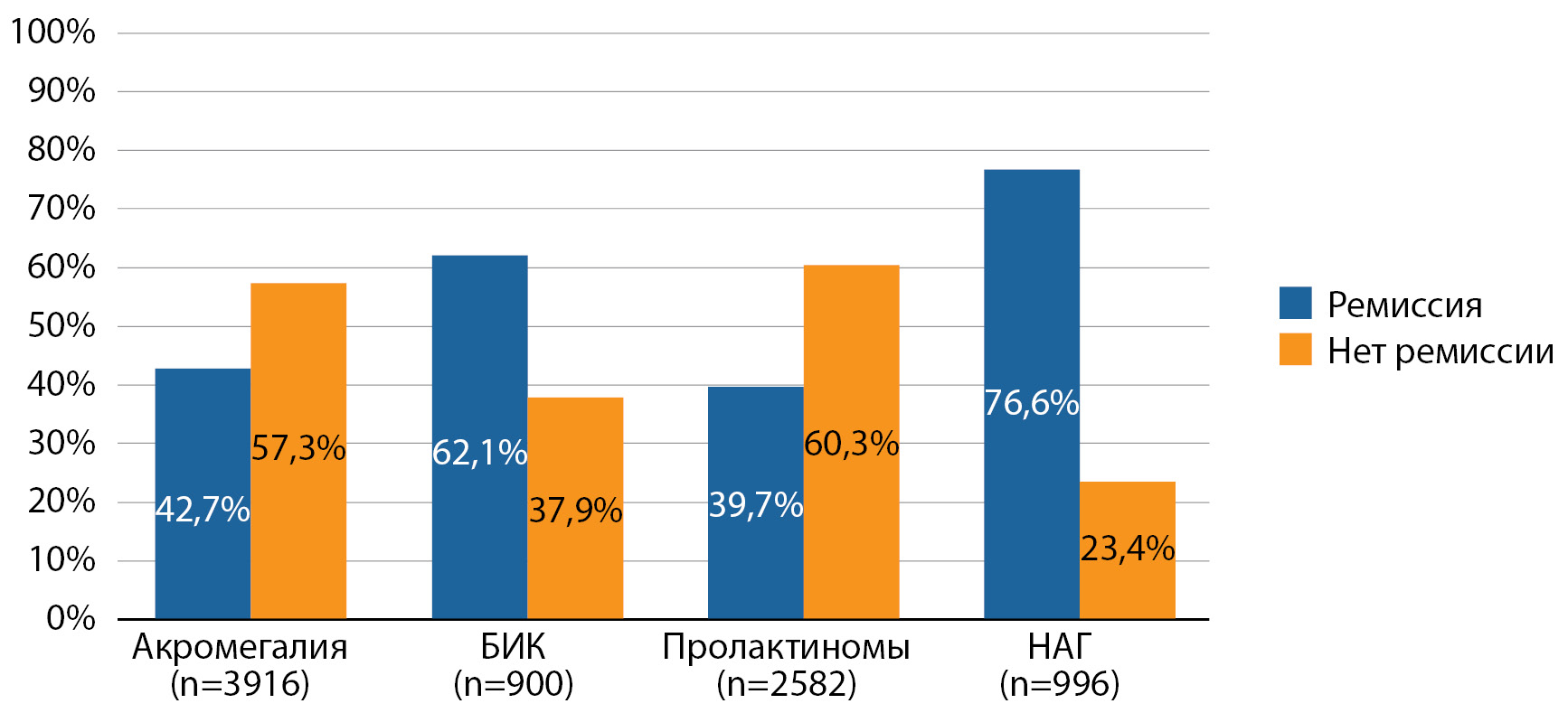

Доли пациентов по стадиям заболеваний представлены на рисунке 4.

Среди пациентов с акромегалией на момент последнего визита ремиссия отмечена у 1671 пациента (42,7%). Данные по размеру аденомы на момент последнего визита доступны у 2131 пациентов: в 1562 случаях отмечены макроаденомы (73,3%). У пациентов с активной стадией заболевания медиана уровня инсулиноподобного фактора роста 1 составила 378,0 нг/мл (245,9; 620,0), базального соматотропного гормона — 4,0 нг/мл (1,6; 12,0), с ремиссией заболевания — 176,25 нг/мл (124,17; 226,9) и 0,9 нг/мл (0,4; 2,1) соответственно.

Из 948 пациентов с болезнью БИК ремиссия отмечена в 559 случаях (62,5%). Данные МРТ доступны у 619 пациентов (65,3%): в 193 случаях выявлены микроаденомы гипофиза (31,2%), в 126 — макроаденомы (20,4%), в 300 случаях аденома не визуализируется (48,4%). Медиана кортизола суточной мочи для пациентов с активной стадией БИК составила 533,65 нмоль/сут (159,43; 1110,4).

У пациентов с пролактин-секретирующими аденомами ремиссия отмечена в 1026 случаях (39,7%), при этом медикаментозный контроль отмечен у 550 пациентов (21,3%). На момент последнего визита МР-характеристики доступны у 1097 пациентов (38%): у 512 пациентов (46,7%) отмечены макроаденомы.

На момент последнего визита у 763 пациентов с гормонально-неактивными аденомами отмечена ремиссия (отсутствие остаточной ткани, 76,6%). Макроаденомы выявлены у 317 пациентов (31,8%), из них с супраселлярным ростом — 196, хиазмальный синдром отмечен у 11 пациентов, исходная недостаточность одной или нескольких тропных функций гипофиза — у 153 (11,1%).

Осложнения и сопутствующие заболевания

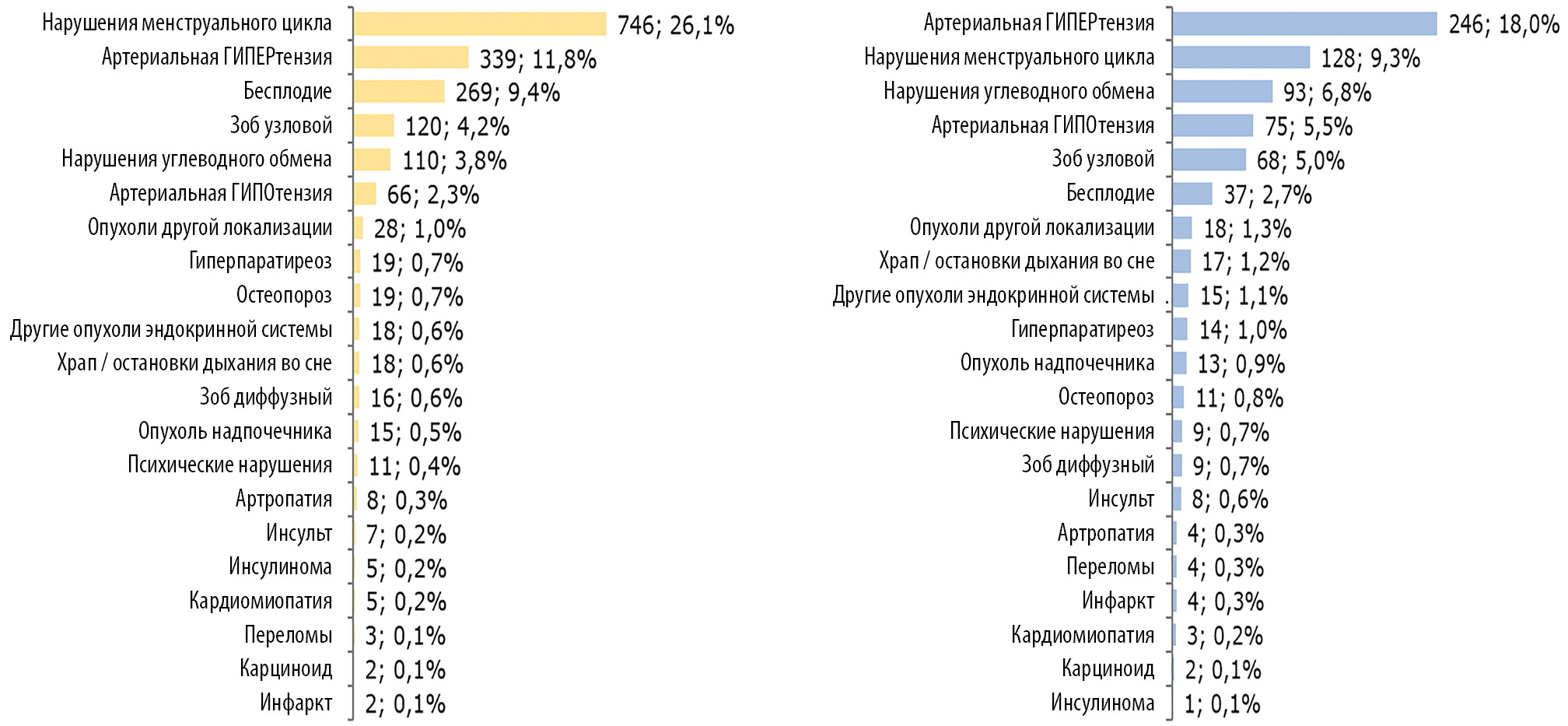

Структура осложнений и сопутствующих нозологий представлена на рисунках 5, 6.

При акромегалии наиболее частыми осложнениями являлись артериальная гипертензия (47,8%), узловой зоб (31,6%), нарушения углеводного обмена (26,5%), храп/остановки дыхания во сне (14,4%), нарушения менструального цикла (12,1%). Примечательно, что частота артропатии составила лишь 6,3%, полипы толстого кишечника выявлены у 23 пациентов (0,24%).

Осложнения и сопутствующие заболевания БИК представлены преимущественно артериальной гипертензией (61,6%), нарушениями менструального цикла (32%) и нарушениями углеводного обмена (24,9%). Частота остеопороза — нередко встречаемого осложнения эндогенного гиперкортицизма — в выборке регистра составила 3,3% (31 пациент).

У пациентов с пролактиномами наиболее часто встречались нарушения менструального цикла (26,1%) и бесплодие (9,4%), артериальная гипертензия (11,8%), узловой зоб (4,2%) и нарушения углеводного обмена (3,8%).

Частота осложнений и сопутствующих заболеваний у пациентов с гормонально-неактивными аденомами наиболее низкая из представленных нозологий: артериальная гипертензия отмечена у 18% пациентов, у 9,3% пациентов — нарушения менструального цикла, у 6,8% — нарушения углеводного обмена, у 5,5% — артериальная гипотензия.

Нейрохирургическое лечение и лучевая терапия

Нейрохирургическое лечение получили 42,5% пациентов с акромегалией, лучевую терапию — 13,9%.

При БИК нейрохирургическое лечение проведено у 64,1% пациентов, лучевая терапия — у 18,6% и 10,9% пациентов проведена адреналэктомия.

Наиболее низкая частота хирургического вмешательства и лучевой терапии закономерно отмечена у пациентов с пролактиномами: 10,7 и 1,7% соответственно.

Нейрохирургическое лечение применено в 22,8% случаев гормонально-неактивных аденом, лучевая терапия — в 2%.

Медикаментозная терапия

Всего медикаментозную терапию получают 2140 пациентов с акромегалией (42,3%): аналоги соматостатина пролонгированного действия (n=1962, из них 1612 пациентов получают октреотид, 398 — ланреотид), агонисты дофаминовых рецепторов (n=484, из них каберголин получают 400 пациентов, 84 — бромокриптин), антагонисты рецепторов соматотропного гормона (n=55, пэгвисомант).

У 94 пациентов с БИК отмечена медикаментозная терапия: блокаторы стероидогенеза (n=58, кетоконазол), агонисты дофаминовых рецепторов (n=46, из них каберголин — 39 пациентов, бромокриптин — 7 пациентов), аналоги соматостатина пролонгированного действия (n=5, пасиреотид).

Подавляющее большинство пациентов с пролактиномами получают агонисты дофаминовых рецепторов: каберголин (n=1232) и бромокриптин (n=74).

При гормонально-неактивных аденомах медикаментозное лечение отмечено у 89 пациентов — терапия агонистами дофаминовых рецепторов (в 74 случаях каберголином, в 15 — бромокриптином).

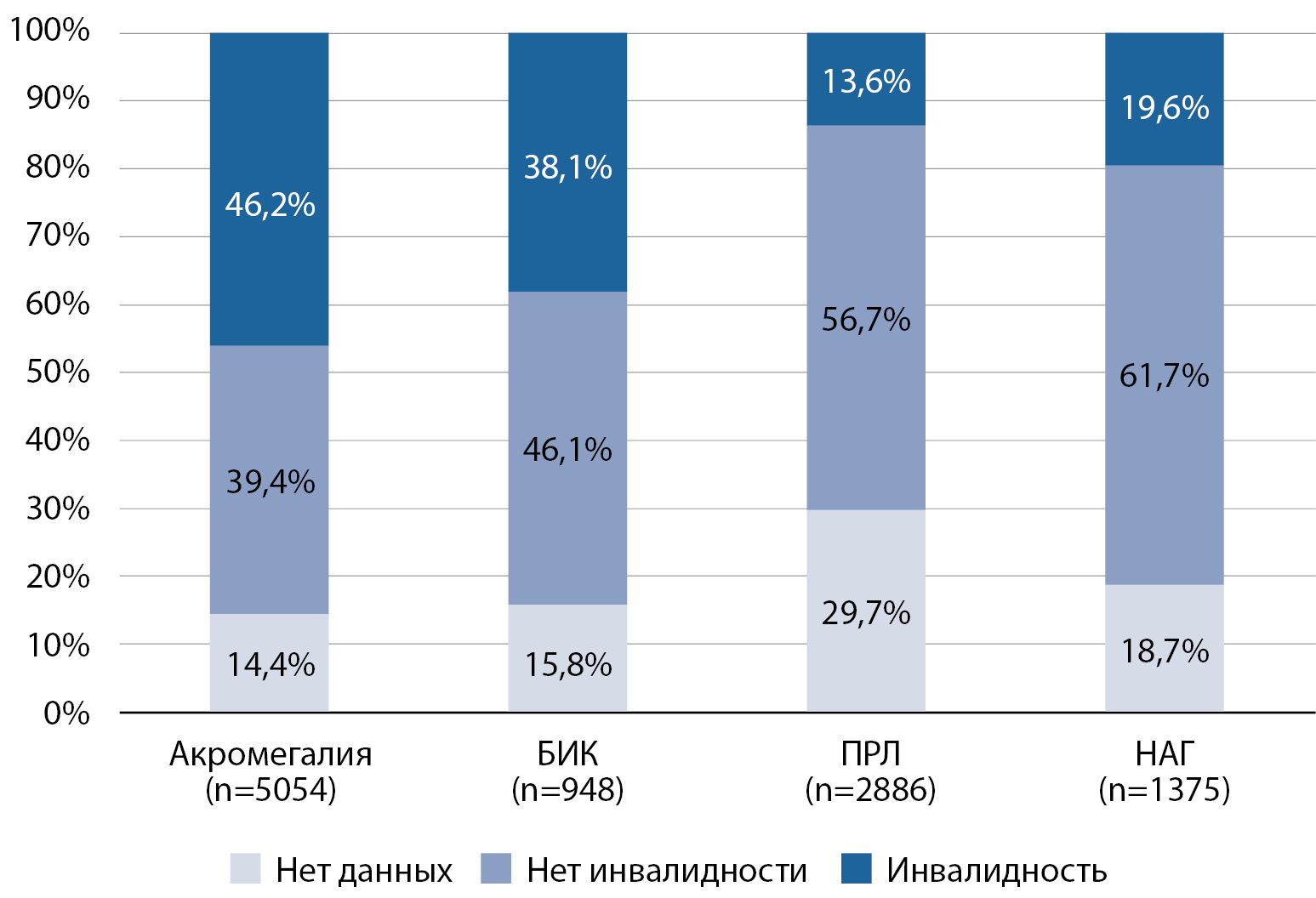

Инвалидность

Структура инвалидности представлена на рисунке 7. Наибольшая доля пациентов с инвалидностью отмечается при акромегалии и БИК — 46,2 и 38,1% соответственно.

Смертность

Структура основных причин смерти представлена на рисунке 8.

Наибольшее число зарегистрированных случаев смерти приходится на акромегалию (n=330): 20 — по причине основного заболевания (6%), 73 — по причине сердечно-сосудистых заболеваний (22,1%), 36 — онкология (10,9%), 64 — по иным причинам (19,5%), для 137 не указана причина смерти (41,5%).

У пациентов с БИК отмечено 17 случаев смерти: 1 по причине основного заболевания (5,9%), 1 — другая причина (5,9%), 1 — заболевание органов дыхания (5,9%), 1 — заболевание органов ЖКТ (5,9%), 4 — онкология (23,5%), 5 — сердечно-сосудистые заболевания (29,4%), 1 — эндокринные заболевания и осложнения (5,9%), для 3 причина смерти не указана (17,65%).

У пациентов с пролактиномами отмечено 28 случаев смерти: 1 — по причине основного заболевания (3,6%), 6 — другая причина (21,4%), 1 — заболевание органов дыхания (3,6%), 3 — заболевание органов ЖКТ (10,7%), 2 — онкология (7,1%), 10 — сердечно-сосудистые заболевания (35,7%), 2 — травмы, отравление (7,1%), 3 — причина смерти не указана (10,7%).

Среди пациентов с гормонально-неактивными аденомами отмечено 27 случаев: 1 — по причине основного заболевания (3,7%), 3 — другая причина (11,1%), 1 — заболевание органов дыхания (3,7%), 1 — инфекция (3,7%), 4 — онкология (14,8%), 6 — сердечно-сосудистые заболевания (22,2%), 4 — травмы, отравление (14,8%), 2 — эндокринные заболевания и осложнения (7,4%), 5 — причина смерти не указана (18,5%).

Таблица 1. Основные параметры автоматизированных отчетов регистра ОГГО

Table 1. Main parameters of automated reports in the registry

|

Группа отчетов |

Данные |

|

ОГГО Клинико-демографические данные |

Количество пациентов, текущий статус, диагноз, инвалидность, семейный анамнез |

|

Активность работы Сводный/По месяцам/ По ответственным |

Динамика прироста количества пациентов в каждом регионе |

|

Аналитическая справка региона |

Распространенность ОГГО в регионе, смертность, демографические характеристики |

|

Отчет о качестве данных (ОГГО) |

Дубли, ошибки ввода данных, полнота заполнения карт |

|

Отчет о ходе проекта |

Общее количество пациентов, визитов и терапий, введенных за отчетный год |

|

Пациенты без ремиссии |

Сводная таблица пациентов без ремиссии |

|

Потребность в лекарственных препаратах (Квартал/Год/ЛПУ/ Диагноз) |

Препараты, количество пациентов на терапии, квартальная и годовая потребность |

Таблица 2. Основные клинико-демографические характеристики пациентов, включенных в регистр ОГГО

Table 2. Basic clinical and demographic patient characteristics in the registry

|

Акромегалия, n=5054 |

Болезнь Иценко–Кушинга, n=948 |

Пролактин-секретирующие аденомы, n=2886 |

Гормонально-неактивные аденомы, n=1375 |

|

|

Возраст, годы |

63,6 [ 53,2; 71,5] |

49,16 [ 38,75; 60,76] |

47,5 [ 38,3; 59,7] |

58,4 [ 43,8; 67,9] |

|

Пол, м (%):ж (%) |

1425 (28,2%):3629 (71,8%) |

153 (16,1%):795 (83,9%) |

580 (20,1%):2306 (79,9%) |

433 (31,5%):942 (68,5%) |

|

Возраст на момент постановки диагноза |

46,2 [ 33,1; 52,7] |

37,3 [ 22,2; 43,6] |

36,3 [ 24,9; 51,7] |

45,2 [ 30,8; 55,8] |

Примечание. Количественные показатели представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей.

Note. Quantitative indicators are presented as median, 25 and 75 percentiles.

Рисунок 1. Распространенность акромегалии на 100 тыс. населения, 85 регионов Российской Федерации, 01.01.2023 г.

Figure 1. Prevalence of acromegaly per 100 000 population, 85 regions of the Russian Federation, 01/01/2023.

Рисунок 2. Распространенность болезни Иценко–Кушинга на 100 тыс. населения, 85 регионов Российской Федерации, 01.01.2023 г.

Figure 2. Prevalence of Cushing’s disease per 100 000 population, 85 regions of the Russian Federation, 01/01/2023.

Рисунок 3. Распределение по полу пациентов с основными нозологиями ОГГО.

Примечание. БИК — болезнь Иценко–Кушинга, НАГ — неактивная аденома гипофиза.

Figure 3. Gender distribution in the registry.

Note. CD — Cushing’s disease, NFPA — non-functioning pituitary adenoma

Рисунок 4. Стадии заболевания в разрезе диагнозов.

Примечание. БИК — болезнь Иценко–Кушинга, НАГ — неактивная аденома гипофиза.

Figure 4. Disease stages by diagnosis.

Note. CD — Cushing’s disease, NFPA — non-functioning pituitary adenoma

Рисунок 5. Осложнения и сопутствующие заболевания у пациентов с акромегалией (зеленый) и БИК (оранжевый).

Figure 5. Complications and concomitant diseases in patients with acromegaly (green) and Cushing’s disease (orange).

Рисунок 6. Осложнения и сопутствующие заболевания у пациентов с пролактиномами (желтый) и НАГ (голубой).

Figure 6. Complications and concomitant diseases in patients with prolactinomas (yellow) and non-functioning pituitary adenomas (blue).

Рисунок 7. Доли пациентов с инвалидностью по основным нозологиям ОГГО.

Примечание. БИК — болезнь Иценко–Кушинга, НАГ — неактивная аденома гипофиза.

Figure 7. Proportions of patients with disability in the registry.

Note. CD — Cushing’s disease, NFPA — non-functioning pituitary adenoma.

Рисунок 8. Структура причин смерти по данным регистра ОГГО.

Примечание. БИК — болезнь Иценко–Кушинга, НАГ — неактивная аденома гипофиза.

Figure 8. Causes of death according to the registy.

Note. CD — Cushing’s disease, NFPA — non-functioning pituitary adenoma.

ОБСУЖДЕНИЕ

Регистры, включающие несколько нозологий, связанных с опухолями гипофиза, ведутся редко: на момент подачи рукописи в литературе опубликованы данные по регистру высокоспециализированного центра в США (n=371, 2000 год), национального регистра Ирана (n=298, 2014 год) и Швейцарии (n>700, 2018 год) [8–10]. При этом, согласно данным литературы, существует 19 государственных регистров акромегалии (более 16 000 пациентов) [5], а регистры БИК ведутся в 26 европейских странах и включены в единую базу данных ERCUSYN (более 1500 пациентов) [6].

В зависимости от исследуемой популяции распространенность акромегалии может составлять от 2,8 до 13,7 случая на 100 тыс. человек, ежегодная заболеваемость — от 0,2 до 1,0 случая на 100 тыс. человек [11]. Согласно крупному метаанализу (S. Crisafulli и соавт.) популяционных исследований в разных странах (22 исследования), распространенность акромегалии в мире составляет 5,9/100 тыс. населения. По данным регистра ОГГО, общая распространенность акромегалии в РФ составила 4,0 на 100 тыс. населения, заболеваемость в 2021 г. — 0,6/1 млн человек. При этом распространенность ОГГО была выше общемирового показателя в 18 регионах РФ и сопоставима еще в 10 регионах.

В наиболее крупном исследовании, включавшем 3173 пациента с акромегалией [12], медиана возраста на момент постановки диагноза составила 45,2 года, что согласуется с данными регистра ОГГО. В исследовании P. Petroissans и соавт., как и в других работах [13], не отмечается различий в распространенности акромегалии у мужчин и женщин, однако в нашем исследовании выявлено значительное преобладание женщин (71,8%), что может объясняться низкой обращаемостью мужчин, особенно в Российской Федерации. Доля макроаденом среди пациентов с акромегалией в нашем исследовании составила 73,3% и согласуется с общемировыми данными [14].

Сопоставление частоты осложнений акромегалии в регистре ОГГО с общемировыми данными представлено в таблице 3. Частота осложнений в нашей когорте в целом соответствует данным зарубежных исследований, однако наблюдается низкая частота синдрома ночного апноэ и полипов толстого кишечника, что свидетельствует о необходимости более активного выявления данных осложнений.

Согласно усредненным показателям по 19 национальным регистрам акромегалии с суммарным количеством пациентов более 16 тыс., частота ремиссии составляет 61,2%, нейрохирургическое лечение получили 78,8% больных, медикаментозную терапию получают 59,6%, лучевая терапия проведена 26,8% пациентов. 14 регистров представляли данные по смертности с суммарным количеством случаев около 850, преимущественно вследствие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [5]. Показатели ремиссии, нейрохирургического лечения и медикаментозной терапии по данным регистра ОГГО, наиболее вероятно, связаны с высокой частотой первичного медикаментозного лечения и низким процентом хирургического лечения. В структуре смертности, по нашим данным, также преобладают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, однако, как и в случае зарубежных регистров, высока частота неуказанных или неизвестных причин смерти.

В метаанализе эпидемиологических исследований, проведенном G. Giuffrida и соавт., распространенность БИК составила 2,2 на 100 тыс. населения, при высокой гетерогенности исследований и среднем качестве большинства из них [15]. По данным регистра ОГГО, этот показатель достигнут в двух регионах, при этом общий показатель составил 0,65 на 100 тыс. населения.

Сопоставление данных по пациентам с БИК из регистра ОГГО и ERCUSYN [16] представлено в таблице 4. При соответствии данных в отношении половозрастных характеристик по данным ОГГО отмечается меньшая частота выявления аденом и основных осложнений, что указывает на необходимость улучшения заполняемости, диагностики и повышенного внимания к осложнениям БИК. Согласно метаанализу A. Stroud и соавт., частота ремиссии после транссфеноидальной аденомэктомии составляет 80% [ 77%; 82%] [17]. В исследовании, включавшем 320 пациентов с БИК из 30 стран, частота ремиссии составила 41% [18]. По данным регистра ОГГО общая частота ремиссии БИК составляет 62,5%.

Из доступных в настоящее время препаратов наиболее эффективным является кетоконазол, который в когорте регистра, тем не менее, применяется нечасто. Это может объясняться гепатотоксичностью, которая встречается у 10–20% пациентов [19]. Частота применения пасиреотида остается невысокой, что, наиболее вероятно, связано с необходимостью ежедневных инъекций, высокой стоимостью и гипергликемией на фоне применения препарата [20].

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти у пациентов с БИК — стандартизованный показатель смертности составляет от 4,1 до 16 у пациентов с активным заболеванием [21]. В ERCUSYN на 1045 случаев БИК зарегистрировано 23 случая смерти: большинство по причине инфекционных заболеваний (6 человек). По данным регистра ОГГО наиболее частой причиной смерти являлись сердечно-сосудистые заболевания (5 случаев из 17), что согласуется с литературными данными.

Пролактиномы — наиболее часто встречаемые аденомы гипофиза (около 50% от всех случаев). Распространенность пролактин-секретирующих опухолей составляет 25–63 на 100 тыс. населения, ежегодная заболеваемость — 2–5 случаев на 100 тыс. населения [22]. Пролактиномы намного чаще встречаются у женщин, по данным регистра, соотношение мужчин к женщинам составляет около 1:5, что согласуется с данными литературы. В РФ наибольшая распространенность, по данным регистра, зафиксирована в Республике Карелия (13,33/100 тыс.) при общем показателе по стране 1,98 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости 2021 г. значительно ниже средних значений, по литературным данным, что указывает на необходимости более тщательной регистрации новых случаев заболевания. Также одной из важных причин является то, что регистры зачастую ведутся в областных стационарах, а пациенты с пролактиномами наиболее часто наблюдаются амбулаторно.

Гормонально-неактивные аденомы — вторые по частоте после пролактин-секретирующих, имеют распространенность 7–41,3 случая на 100 тыс. населения и ежегодную заболеваемость 0,65–2,34 на 100 тыс. [23]. В исследовании G. Ntali и соавт. среди 546 пациентов с макроаденомами без гормональной активности зарегистрировано 84 случая смерти (15,2%): основными причинами являлись сердечно-сосудистые/цереброваскулярные заболевания (33,7%), инфекции (30,1%) и онкологические (28,9%) заболевания [24]. В выборке ОГГО среди 27 случаев смерти пациентов с НАГ основной причиной также являлись сердечно-сосудистые (22,2%) и онкологические (14,8%) заболевания. Более низкая частота основных причин, наиболее вероятно, связана с высокой долей случаев с неуказанной причиной смерти (18,5%).

Ограничения исследования

Наше исследование имеет общие ограничения, характерные для медицинских регистров. Не все регионы Российской Федерации активно вводят данные в регистр, что не позволяет зафиксировать максимальное количество пациентов. Необходимо привлечь больше ответственных региональных координаторов, проверяющих качество и соответствие вносимых данных в регионах.

Таблица 3. Частота основных осложнений акромегалии в регистре ОГГО и в мире

Table 3. Frequency of most prevalent complications of acromegaly in the registry compared with world data

|

Осложнения |

Регистр ОГГО |

Varlamov et al. |

Petrossians et al. |

Matsubayashi et al. |

AlMalki et al. |

|

Артериальная гипертензия, % |

47,8 |

55,5 |

28,8 |

42,9 |

50 |

|

СД или нарушение толерантности к глюкозе, % |

26,5* |

41,8 |

29,6 |

37,1 |

51,7 |

|

Гиперлипидемия, % |

– |

52,5 |

– |

26,7 |

– |

|

Гипертрофия миокарда, % |

– |

26,8 |

15,5 |

– |

– |

|

Синдром ночного апноэ, % |

14,4 |

32,4 |

25,5 |

17,8 |

47,8 |

|

Полипы толстого кишечника, % |

0,24 |

23,6 |

13 |

– |

22,7 |

|

Узловой или диффузный зоб, % |

36% |

30,6 |

34,0 |

– |

37,5 |

Примечание. * — в регистре ОГГО фиксируются все нарушения углеводного обмена.

СД — сахарный диабет.

Note: * — in our registry, all disorders of carbohydrate metabolism are recorded.

DM — diabetes mellitus.

Таблица 4. Сопоставление данных регистра ОГГО и ERCUSYN по пациентам с БИК

Table 4. Comparison of Cushing’s disease patient characteristics between OGGO and ERCUSYN registries

|

Показатель |

Регистр ОГГО |

ERCUSYN |

|

Количество пациентов |

948 |

1045 |

|

Доля мужчин |

16% |

19% |

|

Возраст на момент постановки диагноза |

37,3±13,1 |

42 ± 14 |

|

МР-характеристики аденомы микро/макро/не визуализируется |

31,2%/20,4%/48,4% |

60%/22%/18% |

|

Артериальная гипертензия |

47,8% |

78% |

|

Нарушения менструального цикла |

32% |

64% |

|

Нарушения углеводного обмена |

26,5% |

33%* |

|

Остеопороз и переломы |

3,3% и 2,0% |

23%/12%** и 22% |

Примечание: * в ERCUSYN фиксировалось только наличие СД.

** В поясничном отделе позвоночника и бедре соответственно.

Note: * in ERCUSYN only the presence of diabetes mellitus was recorded.

** In the lumbar spine and hip, respectively.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ведение национальных регистров эндокринных заболеваний позволяет получить глобальные данные по реальной клинической практике, что определяет их высокую ценность. Регистр ОГГО — ценный инструмент для оценки эпидемиологических, клинических данных и применяемых видов лечения. При этом качество анализа напрямую зависит от качества и полноты вносимых данных. Дальнейшие исследования в области эпидемиологии эндокринопатий должны быть направлены на улучшение качества и удобства внесения данных, что позволит получать наиболее полные характеристики пациентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Представленное исследование проведено по инициативе авторов без привлечения финансирования.

Конфликт интересов. Дзеранова Л.К. — заведующая редакцией журнала «Ожирение и метаболизм»; Мельниченко Г.А. — заместитель главного редактора журнала «Ожирение и метаболизм»; Пигарова Е.А., Трошина Е.А., Мокрышева Н.Г. — члены редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм»; Е.И. Марова — член редакционного совета журнала «Ожирение и метаболизм».

Участие авторов. Луценко А.С., Пржиялковская Е.Г., Викулова О.К., Исаков М.А., Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Марова Е.И. — анализ и интерпретация результатов исследования, написание текста статьи; Мельниченко Г.А., Платонова Н.М., Трошина Е.А., Мокрышева Н.Г. — финальный анализ результатов и редактирование текста рукописи.

Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Благодарности. АО «Астон Консалтинг» за техническое сопровождение регистра ОГГО в онлайн-формате.

Всем медицинским специалистам (врачам, медицинским сестрам, регистраторам данных), ведущим активную работу по заполнению базы данных регистра ОГГО.

Список литературы

1. Ostrom QT, Gittleman H, Farah P, et al. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2006-2010. Neuro Oncol. 2013;15(S2):ii1-ii56. doi: https://doi.org/10.1093/neuonc/not151

2. McDowell BD, Wallace RB, Carnahan RM, et al. Demographic differences in incidence for pituitary adenoma. Pituitary. 2011;14(1):23-30. doi: https://doi.org/10.1007/s11102-010-0253-4

3. Daly AF, Beckers A. The epidemiology of pituitary adenomas. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020;49(3):347-355. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecl.2020.04.002

4. Gliklich RE, Dreyer NA, Leavy MB, editors. Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User’s Guide [Internet]. 3rd edition. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2014. Rare Disease Registries. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24945055.

5. Maione L, Chanson P. National acromegaly registries. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2019;33(2):101264. doi: https://doi.org/10.1016/j.beem.2019.02.001

6. Valassi E, Tabarin A, Brue T, et al. High mortality within 90 days of diagnosis in patients with Cushing’s syndrome: results from the ERCUSYN registry. Eur J Endocrinol. 2019;181(5):461-472. doi: https://doi.org/10.1530/EJE-19-0464

7. Федеральная служба государственной статистики [Интернет]. [Russian Federal State Statistics Service [Internet]. (In Russ.)]. Доступно по: https://gks.ru. Ссылка активна на 22.12.2023

8. Drange MR, Fram NR, Herman-Bonert V, Melmed S. Pituitary tumor registry: A novel clinical resource 1. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(1):168-174. doi: https://doi.org/10.1210/jcem.85.1.6309

9. Berkmann S, Schütz P, Röthlisberger M, et al. The Swiss pituitary registry—SwissPit. Neuro-Oncology. 2018;(15):ii1-ii56. doi: https://doi.org/10.1055/s-0038-1660716

10. Khamseh ME, Mohajeri Tehrani MR, Mousavi Z, et al. Iran pituitary tumor registry: Description of the program and initial results. Arch Iran Med. 2017;20(12):746-751.

11. Lavrentaki A, Paluzzi A, Wass JAH, Karavitaki N. Epidemiology of acromegaly: review of population studies. Pituitary. 2017;20(1):4-9. doi: https://doi.org/10.1007/s11102-016-0754-x

12. Petrossians P, Daly AF, Natchev E, et al. Acromegaly at diagnosis in 3173 patients from the Liège Acromegaly Survey (LAS) Database. Endocr Relat Cancer. 2017;24(10):505-518. doi: https://doi.org/10.1530/ERC-17-0253

13. Colao A, Grasso LFS, Giustina A, et al. Acromegaly. Nat Rev Dis Prim. 2019;5(1):20. doi: https://doi.org/10.1038/s41572-019-0071-6

14. Capatina C, Wass JAH. 60 YEARS OF NEUROENDOCRINOLOGY: Acromegaly. J Endocrinol. 2015;226(2):T141-T160. doi: https://doi.org/10.1530/JOE-15-0109

15. Giuffrida G, Crisafulli S, Ferraù F, et al. Global Cushing’s disease epidemiology: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Endocrinol Invest. 2022;45(6):1235-1246. doi: https://doi.org/10.1007/s40618-022-01754-1

16. Valassi E. Clinical presentation and etiology of Cushing’s syndrome: Data from ERCUSYN. J Neuroendocrinol. 2022;34(8). doi: https://doi.org/10.1111/jne.13114

17. Stroud A, Dhaliwal P, Alvarado R, et al. Outcomes of pituitary surgery for Cushing’s disease: a systematic review and meta-analysis. Pituitary. 2020;23(5):595-609. doi: https://doi.org/10.1007/s11102-020-01066-8

18. Valassi E, Chiodini I, Feelders RA, et al. Unmet needs in Cushing’s syndrome: the patients’ perspective. Endocr Connect. 2022;11(7). doi: https://doi.org/10.1530/EC-22-0027

19. Young J, Bertherat J, Vantyghem MC, et al. Hepatic safety of ketoconazole in Cushing’s syndrome: results of a Compassionate Use Programme in France. Eur J Endocrinol. 2018;178(5):447-458. doi: https://doi.org/10.1530/EJE-17-0886

20. Lacroix A, Gu F, Gallardo W, et al. Efficacy and safety of once-monthly pasireotide in Cushing’s disease: a 12 month clinical trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(1):17-26. doi: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30326-1

21. Ntali G, Hakami O, Wattegama M, Ahmed S, Karavitaki N. Mortality of patients with Cushing’s disease. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2021;129(03):203-207. doi: https://doi.org/10.1055/a-1197-6380

22. Chanson P, Maiter D. The epidemiology, diagnosis and treatment of Prolactinomas: The old and the new. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2019;33(2):101290. doi: https://doi.org/10.1016/j.beem.2019.101290

23. Ntali G, Wass JA. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of non-functioning pituitary adenomas. Pituitary. 2018;21(2):111-118. doi: https://doi.org/10.1007/s11102-018-0869-3

24. Ntali G, Capatina C, Fazal-Sanderson V, et al. Mortality in patients with non-functioning pituitary adenoma is increased: systematic analysis of 546 cases with long follow-up. Eur J Endocrinol. 2016;174(2):137-145. doi: https://doi.org/10.1530/EJE-15-0967

Об авторах

А. С. ЛуценкоРоссия

Луценко Александр Сергеевич - к.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

Е. Г. Пржиялковская

Россия

Пржиялковская Елена Георгиевна - к.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

нет

О. К. Викулова

Россия

Викулова Ольга Константиновна - д.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

нет

М. А. Исаков

Россия

Исаков Михаил Андреевич - к.б.н.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Ж. Е. Белая

Россия

Белая Жанна Евгеньевна - д.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Л. Я. Рожинская

Россия

Рожинская Людмила Яковлевна - д.м.н., профессор.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Е. А. Пигарова

Россия

Пигарова Екатерина Александровна - к.м.н..

Москва

Конфликт интересов:

член редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм»

Л. К. Дзеранова

Россия

Дзеранова Лариса Константиновна - д.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

заведующая редакцией журнала «Ожирение и метаболизм»

Е. И. Марова

Россия

Марова Евгения Ивановна - д.м.н., профессор.

Москва

Конфликт интересов:

член редакционного совета журнала «Ожирение и метаболизм»

Г. А. Мельниченко

Россия

Мельниченко Галина Афанасьевна - д.м.н., профессор.

Москва

Конфликт интересов:

заместитель главного редактора журнала «Ожирение и метаболизм»

Н. М. Платонова

Россия

Платонова Надежда Михайловна - д.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Е. А. Трошина

Россия

Трошина Екатерина Анатольевна - д.м.н., профессор.

Москва

Конфликт интересов:

член редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм»

Н. Г. Мокрышева

Россия

Мокрышева Наталья Георгиевна - д.м.н., профессор.

Москва

Конфликт интересов:

член редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм»

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1. Распространенность акромегалии на 100 тыс. населения, 85 регионов Российской Федерации, 01.01.2023 г. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(473KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

2. Рисунок 2. Распространенность болезни Иценко–Кушинга на 100 тыс. населения, 85 регионов Российской Федерации, 01.01.2023 г. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(420KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

3. Рисунок 3. Распределение по полу пациентов с основными нозологиями ОГГО. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(150KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

4. Рисунок 4. Стадии заболевания в разрезе диагнозов. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(157KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

5. Рисунок 5. Осложнения и сопутствующие заболевания у пациентов с акромегалией (зеленый) и БИК (оранжевый). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(310KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

6. Рисунок 6. Осложнения и сопутствующие заболевания у пациентов с пролактиномами (желтый) и НАГ (голубой). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(297KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

7. Рисунок 7. Доли пациентов с инвалидностью по основным нозологиям ОГГО. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(167KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

8. Рисунок 8. Структура причин смерти по данным регистра ОГГО. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(179KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Луценко А.С., Пржиялковская Е.Г., Викулова О.К., Исаков М.А., Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Марова Е.И., Мельниченко Г.А., Платонова Н.М., Трошина Е.А., Мокрышева Н.Г. Всероссийский Регистр образований гипоталамо-гипофизарной области: клинико-статистический анализ данных по основным заболеваниям на 01.01.2023. Ожирение и метаболизм. 2023;20(4):318-329. https://doi.org/10.14341/omet13054

For citation:

Lutsenko A.S., Przhiyalkovskaya E.G., Vikulova O.K., Isakov M.A., Belaya Zh.E., Rozhinskaya L.Ya., Pigarova E.A., Dzeranova L.K., Marova E.I., Melnichenko G.A., Platonova N.M., Troshina E.A., Mokrysheva N.G. Russian registry of hypothalamic and pituitary tumors: clinical and statistical analysis for 01.01.2023. Obesity and metabolism. 2023;20(4):318-329. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet13054

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).