Перейти к:

Опыт хирургического лечения морбидного ожирения у пациента с гиперкортицизмом и первичным гиперпаратиреозом: расстановка приоритетов

https://doi.org/10.14341/omet13143

Аннотация

Морбидное ожирение представляет собой патологию, ассоциированную с комплексом метаболических нарушений, сахарным диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущими к крайне негативным последствиям для здоровья, что обусловливает необходимость мультидисциплинарного подхода. Приводимый клинический случай является примером сочетания первичного (экзогенно-конституционального) ожирения с двумя другими эндокринными заболеваниями и демонстрирует важность определения оптимальной тактики лечения пациента с морбидным ожирением с учетом его сопутствующих заболеваний. Поэтапное лечение пациента проводилось командой специалистов терапевтического и хирургического профилей

Ключевые слова

Для цитирования:

Комшилова К.А., Череданова В.Р., Ершова Е.В., Мазурина Н.В., Платонова Н.В., Бельцевич Д.Г., Юкина М.Ю., Трошина Е.А. Опыт хирургического лечения морбидного ожирения у пациента с гиперкортицизмом и первичным гиперпаратиреозом: расстановка приоритетов. Ожирение и метаболизм. 2024;21(4):405-411. https://doi.org/10.14341/omet13143

For citation:

Komshilova K.A., Cheredanova V.R., Ershova E.V., Mazurina N.V., Platonova N.M., Beltsevich D.G., Yukina M.Yu., Troshina E.A. Experience of surgical treatment of morbid obesity in a patient with hypercortisolism and primary hyperparathyroidism: prioritization. Obesity and metabolism. 2024;21(4):405-411. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet13143

АКТУАЛЬНОСТЬ

Распространенность ожирения в мире за последние годы достигла масштабов пандемии и продолжает расти. Подчеркивая важность данной проблемы, Всемирная организация здравоохранения реклассифицировала данную патологию из фактора риска в самостоятельную нозологическую единицу [1]. Ожирение ассоциировано с более тяжелым течением артериальной гипертензии, дислипидемии, сахарного диабета (СД) 2 типа, обструктивного апноэ сна и остеоартроза. Известно, что снижение массы тела даже на 7% уже оказывает благоприятное влияние на большинство метаболических нарушений, ассоциированных с ожирением, в том числе значительно снижает риск развития СД 2 типа (СД2), а при снижении на 10% значимо улучшается течение артериальной гипертензии и дислипидемии, потеря более 15% у части пациентов может привести к ремиссии СД2 [1].

В структуре ожирения более 95% случаев составляет первичное (экзогенно-конституциональное, или алиментарное) ожирение, представляющее собой самостоятельное заболевание, в основе развития которого лежит энергетический дисбаланс между поступающей и расходуемой энергией. Но не стоит забывать и о вторичном ожирении, являющемся следствием и симптомом каких-либо других заболеваний, в том числе эндокринных: гиперкортицизма, гипотиреоза, гипогонадизма и гиперпролактинемии. Вторичное ожирение характеризуется наличием определенной клинической симптоматики в сочетании с избыточной массой тела или ожирением I–II степени. Морбидное ожирение для эндокринных заболеваний, как правило, нехарактерно. Также возможно сочетание вторичного и экзогенно-конституционального ожирения.

Поскольку основными причинами ожирения являются избыточная калорийность пищи в совокупности с малоподвижным образом жизни, основу лечения составляет модификация образа жизни, основанная на коррекции питания и расширении объема аэробных физических нагрузок. Однако не всем пациентам удается изменить сложившиеся годами привычки: попытки снижения массы тела, основанные только на диетотерапии и расширении физической активности, редко оказываются эффективными как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе: только 20% пациентов могут поддерживать стабильную массу тела в течение 1 года после этапа снижения, около 70% от ранее сниженной массы тела пациенты «возвращают» к концу 2-го года [2]. Поэтому наряду с модификацией образа жизни и когнитивно-поведенческой терапией пациенту может быть рекомендовано медикаментозное или хирургическое лечение ожирения. Фармакотерапия позволяет добиться более эффективного снижения массы тела, облегчает выполнение рекомендаций по питанию, помогает в выработке новых пищевых привычек, а также способствует длительному удержанию сниженной массы тела. При ее неэффективности необходимо рассмотреть возможность проведения хирургического лечения. Стоит отметить тенденцию последних лет к смягчению показаний к проведению бариатрической операции. Так, Международная федерация хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO) рекомендует проведение хирургического лечения уже при ИМТ от 35 кг/м2 независимо от наличия сопутствующих заболеваний, при ИМТ от 30 кг/м2 в сочетании с СД2 или при недостижении оптимального ИМТ нехирургическими методами, или невозможности компенсации ассоциированных с ожирением заболеваний. Кроме того, определена возможность проведения бариатрических операций у подростков и пожилых людей. В настоящее время самыми распространенными операциями (около 90%) являются продольная резекция желудка (ПРЖ) и шунтирование желудка по Ру (ГШ) [3][4]. ПРЖ относится к рестриктивным операциям, в то время как ГШ сочетает в себе рестриктивный и мальабсортивный компоненты. Эти операции имеют наиболее оптимальное соотношение польза/риск. Рандомизированные исследования показывают их одинаковую эффективность в вопросе снижения массы тела, однако наблюдательные исследования указывают на большую потерю веса, лучший гликемический контроль и более долгосрочную ремиссию СД2 при выполнении ГШ. Хирургическое лечение ожирения имеет более выраженное влияние на массу тела, ассоциировано с улучшением липидного профиля, гликемического контроля, частым развитием ремиссии СД2 и АГ, снижением индекса апноэ-гипопноэ, болевого синдрома в коленных суставах и др. [4]. Так, в метаанализе 7 рандомизированных контролируемых исследований (n=463 участника) были получены более высокие показатели частоты ремиссии СД2 после бариатрической хирургии (ГШ) по сравнению с медикаментозным лечением через 2 года (53% против 3,5%; P<0,001) и через 5 лет (28% против 3,8%; P<0,001), увеличение ЛПНП и снижение триглицеридов [5]. Вероятность ремиссии СД2 зависит от продолжительности и тяжести заболевания, функционального резерва b-клеток поджелудочной железы: предоперационный высокий уровень С-пептида и низкий уровень гликированного гемоглобина ассоциирован с более вероятным развитием ремиссии [2]. Однако мальабсортивные операции, в частности ГШ, приводят не только к ожидаемому снижению всасывания макронутриентов, но и микронутриентов, с последующим возможным развитием анемий, дефицита витаминов, вторичного гиперпаратиреоза и ряда других состояний [6].

Приводимый клинический случай является примером сочетания первичного и вторичного ожирения с развитием серьезных ассоциированных заболеваний.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

Пациент М. впервые обратился в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в возрасте 36 лет.

История развития заболеваний

Первичный гиперпаратиреоз

В 36 лет случайно в биохимическом анализе крови, назначенном эндокринологом по поводу ожирения, выявлено повышение общего кальция до 2,8 ммоль/л (2,15–2,55). Далее по результатам обследования повторно выявлено повышение альбумин–скорректированного кальция — до 2,7 ммоль/л, кальция ионизированного — до 1,29 ммоль/л, ПТГ — до 103,79 пг/мл (15–65), кальция в суточной моче — до 15,1 ммоль/л (2,5–8). При УЗИ выявлена аденома правой нижней околощитовидной железы 1,8х0,8х0,6 см. Таким образом, верифицирован первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), пациенту проведена паратиреоидэктомия. В дальнейшем также неоднократно фиксировалось незначительное повышение уровня паратгормона (ПТГ) при нормальных уровнях кальция в крови.

Ожирение

Из анамнеза известно, что с детства был крупнее сверстников. Максимальный вес — 213 кг, индекс массы тела (ИМТ) — 59,66 кг/м2, минимальный вес — в возрасте 23 лет на фоне регулярной физической активности и рационального питания — 120 кг. В дальнейшем в связи с необходимостью проведения оперативного вмешательства на органах шеи на фоне диетотерапии самостоятельно снизил массу тела до 165 кг. Однако в последующие 8 лет наблюдалась волнообразная динамика веса (диапазон от 170 кг до 207 кг) вследствие нарушения пищевого поведения по типу гиперфагической реакции на стресс, фиксировалось увеличение массы тела с последующим снижением на фоне ограничения питания. Со слов, семейный анамнез отягощен: мама и бабушка страдают ожирением.

Сахарный диабет 2 типа

СД2 диагностирован в 42 года на фоне ожирения. Гликемия в дебюте — 7 ммоль/л, уровень гликированного гемоглобина (НbA1c) — 6,9%. Сразу инициирована пероральная сахароснижающая терапия дапаглифлозином 10 мг/сут, метформином с титрацией дозы до 1500 мг/сут и добавлением дулаглутида 1,5 мг п/к 1 раз в неделю. При госпитализации в возрасте 46 лет на фоне приема многокомпонентной сахароснижающей терапии достигнут околоцелевой уровень НbA1c — 6,7%. Данных за наличие диабетической ретинопатии не получено, фильтрационная функция почек не нарушена, данных за наличие диабетической нефропатии нет: креатинин — 71,1 мкмоль/л, СКФ по пробе Реберга — 108 мл/мин, утренний анализ мочи на альбумин/креатинин — 1,99 мг/ммоль. Диагностирована дистальная диабетическая полинейропатия.

Сердечно-сосудистые заболевания

Пациент длительное время страдает артериальной гипертензией (АГ) с максимальным подъемом систолического артериального давления (АД) до 170 мм рт.ст., адаптирован к АД 110–120/70 мм рт.ст. АД контролирует регулярно, на фоне 5-компонентной антигипертензивной терапии (валсартан, сакубитрил, торасемид, эплеренон, метопролол) цифры АД — в пределах целевых значений. Физическая нагрузка в основном лимитирована одышкой. В 44 года после сильного психоэмоционального стресса отметил слабость, одышку, неритмичный пульс, нарастание отеков, впервые выявлена фибрилляция предсердий. От попыток восстановления синусового ритма было решено воздержаться, учитывая давность нарушения ритма, удовлетворительного самочувствия на фоне назначенной терапии. Также впервые выявлено существенное расширение камер сердца по данным ЭХО-КГ: дилатация левых камер сердца и правого предсердия, эксцентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ), глобальная систолическая функция миокарда ЛЖ снижена на фоне аритмии, ФВ 47%, диастолическая функция миокарда ЛЖ нарушена с возможным повышением КДД ЛЖ (8<Е/е<14). В биохимическом анализе крови — дислипидемия и гиперурикемия. По данным ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий — признаки начальных атеросклеротических изменений. Согласно коронарографии, данных за ишемическую болезнь сердца не получено.

Образования надпочечников и АКТГ-независимый гиперкортицизм

В дальнейшем проведено обследование с целью исключения эндокринных причин ожирения и АГ. Исключены первичный гиперальдостеронизм (ренин — 73,28 мЕд/л (2,8–39,9), альдостерон — 1740 пмоль/л (48,7–653,7) и параганглиома/феохромоцитома (метанефрин суточной мочи — 307,2 мкг/сут (25–312), норметанефрин суточной мочи — 406,8 мкг/сут (35–445)). Диагностирован АКТГ-независимый гиперкортицизм: повышение кортизола в суточной моче до 900 нмоль/сут (100–379), вечерней слюне до 50,5 нмоль/л (0,5–9,65), вечерней крови до 643,7 нмоль/л (64–327), отсутствие подавления кортизола на фоне ночного подавляющего теста (НПТ) с 1 мг дексаметазона (кортизол — 336 нмоль/л), снижение базального АКТГ до 4,0 пг/мл (7,2–63,3). Далее с целью топической диагностики проведена МСКТ органов забрюшинного пространства, где в левом надпочечнике выявлено гиподенсное образование с четкими ровными контурами размером 33х26х33 мм, плотностью -7 HU, при контрастном усилении образование накапливает контрастный препарат с выраженным его вымыванием, плотность его по фазам составляет: арт.-вен.-отсроч. 10–38–11 HU, абс. вымывание контрастного препарата — 60%, относит. вымывание — 71%, структура образования однородная, медиальная ножка — 7 мм, тело — 4 мм; в правом надпочечнике определяется сходное по параметрам контрастирования образование размерами 71х68х63 мм, плотностью в натив.–арт.–вен.–отсроч. фазы -11 — (-8) — 10 — (-2) HU.

Таким образом, была диагностирована макронодулярная двусторонняя гиперплазия надпочечников (МДГН), функционально-автономная секреция кортизола (ФАПК), консультирован эндокринным хирургом, рекомендовано оперативное лечение (правосторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухолью) после снижения массы тела в связи с невозможностью эндоскопического доступа из-за выраженного накопления интрабдоминального жира. Проведение же операции открытым доступом у пациента с морбидным ожирением всегда сопряжено с высокими хирургическими (длительное заживление ран и др.) и сердечно-сосудистыми рисками.

Бариатрическая операция

Учитывая наличие морбидного ожирения (масса тела на момент осмотра — 169 кг (ИМТ — 48,3 кг/м2), отсутствие эффекта от ранее предпринимаемых консервативных методов снижения массы тела, наличие СД2, необходимость быстрого и значимого снижения массы тела для возможности проведения адреналэктомии по поводу АКТГ-независимого гиперкортицизма, пациенту первым этапом было рекомендовано хирургическое лечение ожирения в объеме лапароскопического гастрошунтирования.

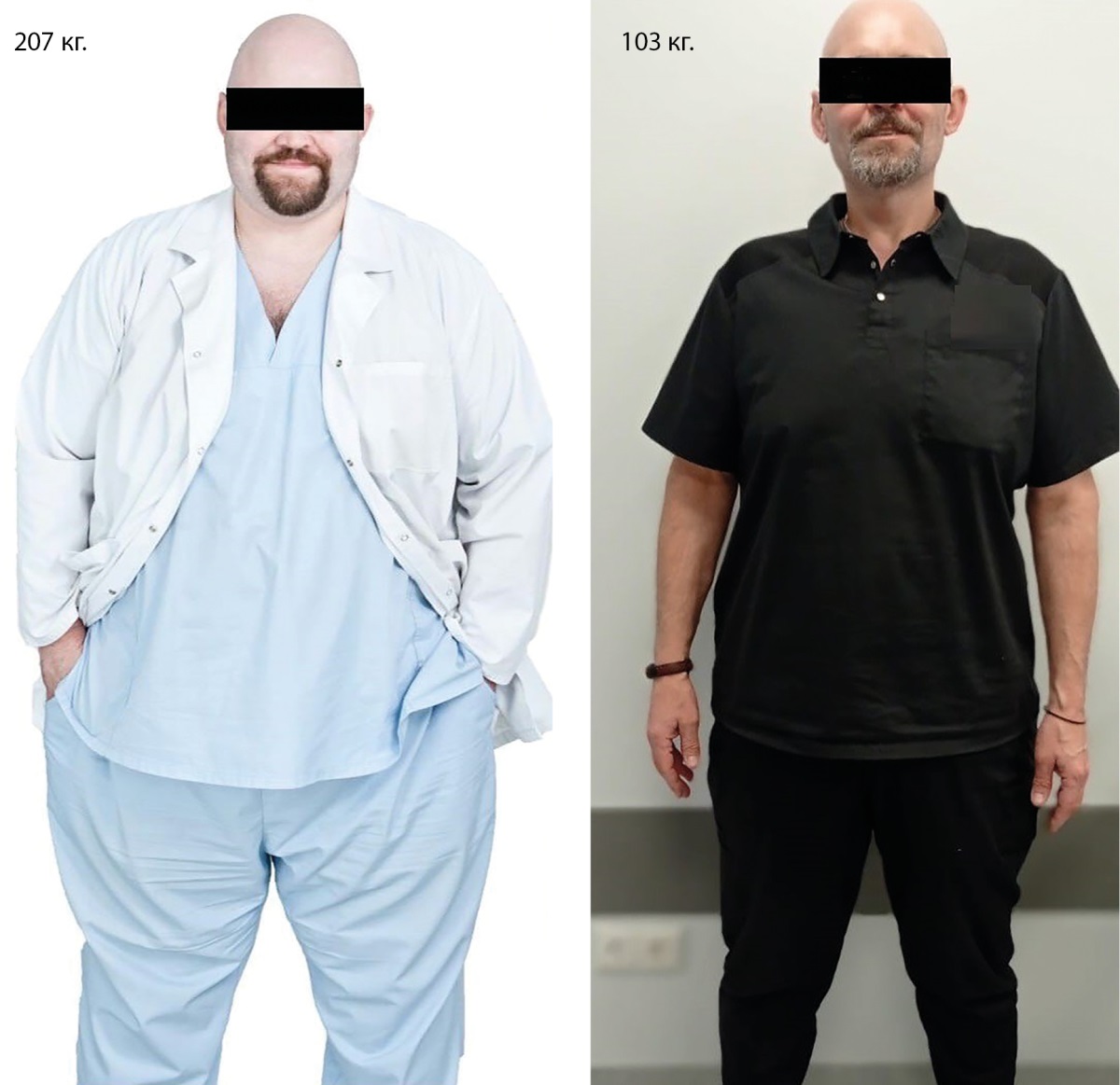

Через 4 месяца подготовки на фоне достижения целевых значений гликемии и АД, снижения массы тела до 164 кг (ИМТ — 46,9 кг/м2) проведена бариатрическая операция. В послеоперационном периоде пациент консультирован диетологом, даны рекомендации по поэтапному расширению пищевого рациона и дополнительному приему поливитаминного комплекса, препаратов кальция и колекальциферола под регулярным контролем лабораторных показателей. Через 12 месяцев после хирургического лечения ожирения масса тела снизилась до 114 кг (ИМТ — 34,4 кг/м2). При применении минимальной дозы статинов уровни липопротеинов низкой и высокой плотности достигли целевых значений, а кроме того, нормализовался уровень мочевой кислоты. Через 15 месяцев после операции масса тела составила 107 кг — снижение на 63 кг (рис. 1). На фоне монотерапии дапаглифлозином 10 мг/сут достигнута компенсация углеводного обмена: гликированный гемоглобин — 4,9%, гликемия в пределах 3,6–8,0 ммоль/л.

Рисунок 1. Фото пациента до и после бариатрической операции.

Figure 1. Photo of the patient before and after bariatric surgery.

Лапароскопическая адреналэктомия справа по поводу АКТГ–независимого гиперкортицизма

Вторым этапом через 6 месяцев после бариатрической операции на фоне снижения массы тела до 125 кг (ИМТ — 35,7 кг/м2) выполнена лапароскопическая адреналэктомия справа. По данным морфологического исследования: однородное, желтовато-розовое узловое образование 7,0х7,0х5,5 см с четкими контурами и тонкой капсулой на периферии, рядом с которым — надпочечник листовидной формы с сохраненной структурой 4,0х3,0х3,0 см; при микроскопии: макронодулярная гиперплазия надпочечника, имеющая гистологическое строение, соответствующее светлоклеточной адренокортикальной аденоме трабекулярного строения. По данным лабораторного исследования, в первые сутки после операции: кортизол крови утром — 255,8 нмоль/л (171–536), АКТГ утром — 6,1 пг/мл (7,2–63,3). В послеоперационном периоде инициирована терапия гидрокортизоном 15 мг утром, 10 мг в обед, с последующим гормональным контролем и отменой препарата через 1 месяц. При последующем обследовании через 6 и 12 месяцев данных за рецидив АКТГ-независимого гиперкортицизма не получено: АКТГ утром — 15 пг/мл, кортизол в суточной моче — 329 нмоль/сут (100–379), НПТ с 1 мг дексаметазона — 89,58 нмоль/л; исключена надпочечниковая недостаточность: базальный кортизол — 371,9 нмоль/л. Выполнено контрольное МСКТ, по заключению которого определялось образование левого надпочечника доброкачественного КТ-фенотипа (более вероятно, аденома), узелковая гиперплазия левого надпочечника, без отрицательной динамики роста.

Первичный гиперпаратиреоз, рецидив

При повторной плановой госпитализации в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» в возрасте 44 лет вновь выявлено повышение уровня ПТГ до 113,2 пг/мл (15–65), гиперкальциемия по альбумин-скорректированному кальцию — 2,56 ммоль/л (2,15–2,55), гиперкальциурия — 14,5 ммоль/л (2,5–8), уровень 25(OH)D — 31,8 нг/мл (30–100). В рамках топической диагностики проведено УЗИ околощитовидных желез (ОЩЖ), где выявлены аденомы правой верхней ОЩЖ и гиперплазии левой верхней ОЩЖ (за с/3 правой доли — овальное образование пониженной эхогенности с интранодулярным кровотоком, размерами 16х7х12 мм, за с/3 левой доли — овальное образование пониженной эхогенности с интранодулярным кровотоком, размерами 11х5х5 мм). В связи с диагностированным первичным гиперпаратиреозом запланировано проведение сцинтиграфии ОШЖ с ОФЭКТ/КТ. Также проведено обследование на предмет скрининга осложнений гиперпаратиреоза: фильтрационная функция почек сохранена, при УЗИ почек — двусторонний нефролитиаз, по результатам рентгеноденситометрии снижения костной плотности в поясничном отделе позвоночника, области лучевой кости и проксимальном отделе бедренной кости в целом не выявлено, в шейке бедренной кости — остеопения.

При повторном исследовании через 3 месяца на фоне продолжающейся терапии колекальциферолом 5000 МЕ в день: ПТГ — 87,04 пг/мл при нормокальциемии по альбумин-скорректированному кальцию — 2,47 ммоль/л, нормофосфатемии — 1,1 ммоль/л, гиперкальциурии — 9,6 ммоль/сут, уровень 25(OH)D — 31,8 нг/мл.

При сцинтиграфии с ОФЭКТ/КТ подтверждено избыточное накопление радиофармпрепарата верхней правой и верхней левой ОЩЖ.

Консультирован хирургом, учитывая нормокальциемию, нормофосфатемию, отсутствие нарастания уровня кальция в суточной моче, опасность развития гипопаратиреоза у постбариатрического пациента, рекомендовано динамическое наблюдение — контроль лабораторных анализов через 6 месяцев, а также, принимая во внимание множественное поражение ОЩЖ, рекомендовано генетическое исследование. Проведено массовое параллельное секвенирование экзома, по результатам которого патогенных вариантов молекулярно-генетических заболеваний не выявлено.

При динамическом наблюдении через 4 месяца по данным лабораторных исследований на фоне терапии колекальциферолом: сохранение повышения ПТГ — 87,04 пг/мл (15–65) на фоне нормокальциемии по альбумин-скорректированому кальцию — 2,47 ммоль/л (2,15–2,55), нормофосфатемии — 1,1 ммоль/л, снижение гиперкальциурии — 9,6 ммоль/сут. Учитывая нормокальциемию, нормофосфатемию, отсутствие нарастания уровня кальция в суточной моче, продолжено динамическое наблюдение за пациентом.

ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов с ожирением, в том числе кандидатов на бариатрическую операцию, обязательным является исключение эндокринных причин ожирения. У пациента из представленного клинического случая изначально была диагностирована эндокринная патология, которая потребовала снижения массы тела для дальнейшего лечения. Бариатрическая операция пациенту была выполнена не только с целью лечения ожирения и СД2, но и как необходимый этап подготовки к адреналэктомии.

У кандидатов на бариатрическую операцию, имеющих морбидное ожирение, снижение веса на 5–10% является неотъемлемой частью предоперационной подготовки. Во-первых, это снижает периоперационные риски за счет улучшения визуализации внутренних органов и создания «рабочего пространства» при лапароскопическом доступе, способствует лучшей компенсации сопутствующей патологии за счет снижения инсулинорезистентности, снижения АД, увеличения жизненной емкости легких. Во-вторых, повышает эффективность операции за счет формирования правильных пищевых привычек [6]. Как в данном клиническом случае, бариатрическая операция может служить своеобразным «мостом» к другому этапу лечения, улучшая общие исходы [7].

С учетом наличия у пациента СД2, контролируемого многокомпонентной сахароснижающей терапией, дислипидемии, гиперурикемии, оптимальным методом лечения морбидного ожирения в данном случае явилось ГШ, поскольку за счет мальабсорбтивного компонента имеет место положительное влияние бариатрической операции на метаболические показатели при меньшем риске развития послеоперационных осложнений по сравнению, например, с билиопанкреатическим шунтированием. Так, в представленном клиническом случае через 12–15 месяцев после ГШ отмечалось существенное улучшение показателей углеводного, липидного и пуринового обмена, снизилось АД.

Не стоит забывать о наличии у пациента конкурирующего заболевания, которое также оказывает влияние на метаболические показатели. МДГН — это доброкачественное поражение коркового слоя надпочечников за счет формирования множественных узлов диаметром более 1 см, которое может сопровождаться эндогенным гиперкортицизмом с развитием метаболических нарушений, АГ и остеопороза. Маловероятно, что ФАПК в данном случае явился первопричиной ожирения, СД, АГ, дислипидемии, однако длительный гиперкортицизм является, несомненно, фактором, который усугубляет течение вышеперечисленных коморбидных состояний. Могут встречаться как спорадические, так и генетически детерминированные формы МДГН, в том числе в рамках синдромальных форм (множественная эндокринная неоплазия 1 типа, семейный аденоматозный полипоз, наследственный лейомиоматоз, почечно-клеточный рак, синдром МакКьюна–Олбрайта). Известно, что существует прямая зависимость между объемом узловой ткани и ее гормональной активностью, поэтому в настоящее время первым этапом лечения гормонально-активных форм МДГН является односторонняя адреналэктомия (ОА) большего по размеру надпочечника [8][9]. У части пациентов эффективность ОА носит временный характер [10]. ОА может привести к жизнеугрожающему состоянию — надпочечниковой недостаточности (НН), что обусловлено нарушением в работе оси «гипофиз — надпочечники» с подавлением выработки АКТГ. В качестве предиктора развития НН может служить уровень базального кортизола крови в первые сутки после операции менее 325 нмоль/л (прогностичность положительного результата — 88%) [9][10]. В случае развития НН необходимо назначение препаратов из группы глюкокортикоидов, предпочтительно гидрокортизона, с последующим мониторингом общего состояния пациента и отменой препарата в случае восстановления адекватного функционирования оси «гипофиз — надпочечники». В приведенном клиническом случае гидрокортизон был отменен спустя 1 месяц наблюдения (базальный кортизол на фоне отмены препарата — 371,5 нмоль/л). Следует отметить, что адреналэктомия при бессимптомной ФАПК сомнительна с точки зрения клинической значимости, при этом возрастает вероятность ухудшения качества жизни: операционные и анестезиологические риски, послеоперационная надпочечниковая недостаточность и необходимость ее коррекции [10].

У пациента также имеется нарушение кальций-фосфорного обмена (гиперпаратиреоз): повышенный уровень ПТГ при нормо- или гиперкальциемии. В связи с этим необходимо проведение дифференциальной диагностики между вторичным (ВГПТ) и первичным гиперпаратиреозом. ВГПТ развивается при дефиците витамина D, недостаточном потреблении кальция, мальабсорбции, хронической болезни почек 3–5 стадии, гиперкальциурии, применении некоторых лекарственных средств (антирезорбтивные препараты, диуретики, ингибиторы протонной помпы, иНГЛТ 2 типа) и рядом других состояний [11]. Следует отметить, что ожирение само по себе является фактором риска ВГПТ за счет развития дефицита витамина D вследствие сниженной инсоляции, снижения биодоступности 25(OH)D на фоне депонирования в жировой ткани, изменения метаболизма витамина D [12][13]. Биохимический профиль пациентов с ПГПТ может быть весьма динамичен, известно, что 75% пациентов с классическим ПГПТ могут иметь более мягкие биохимические показатели вплоть до нормокальциемии, и их не следует классифицировать как нормокальциемический вариант заболевания [11][14]. В представленном клиническом случае развившаяся нормокальциемия обусловлена усугублением гиперкальциурии, поэтому диагноз ПГПТ не вызывает сомнений. В подавляющем большинстве случаев (около 90–95%) ПГПТ обусловлен солитарной аденомой ОЩЖ, и лишь в 5–10% случаев встречаются множественные аденомы и/или гиперплазии ОЩЖ, казуистически редко (около 1%) встречаются карциномы. В 95% ПГПТ является спорадическим, в 5% — в рамках наследственных синдромов [15]. Как правило, к спорадическому ПГПТ приводит соматическая мутация в ряде ключевых генов (MEN1, CDC73, CASR, CDKIs, EZH2, POT1) с формированием клона мономорфных клеток. При наследственной патологии возможно вовлечение нескольких/всех ОЩЖ и сочетанное поражение других органов [9]. Диагностика наследственной формы ПГПТ позволяет определить необходимость скрининга других компонентов синдромов, определяет объем операции по поводу ПГПТ, а также риск развития заболевания у родственников. К наследственным формам ПГПТ относят: синдром множественных эндокринных неоплазий 1 типа (мутация в гене MEN1, в редких случаях: CDKN1A, CDKN2B, CDKN2C), 2А типа (мутация в гене RET), 4 типа (мутация в гене CDKN1B), синдром гиперпаратиреоза с опухолью челюсти (мутация в гене CDC73), варианты семейной гипокальциурической гиперкальциемии (мутации в CASR, AP2S1, GNA11) и семейный изолированный гиперпаратиреоз (GCM2, CASR, MEN1, CDC73 в 30% случаев) [12][15]. В приведенном клиническом случае манифестация ПГПТ в молодом возрасте (36 лет) с постепенным вовлечением нескольких ОЩЖ, наличие МДГП может быть проявлением наследственного синдрома, поэтому пациенту было рекомендовано исследование панели генов.

Однако, несмотря на наличие абсолютных показаний к хирургическому лечению ПГПТ (молодой возраст, выраженная гиперкальциурия с развитием двустороннего нефролитиаза, конкордантности структурного и функционального методов топической диагностики), рекомендовано динамическое наблюдение ввиду высокого риска послеоперационных осложнений, в первую очередь развития гипопаратиреоза. Как известно, в исходе ГШ снижается всасывание микро- и макронутриентов, витаминов и некоторых лекарственных средств, поэтому возможное развитие послеоперационного гипопаратиреоза после паратиреоидэктомии с исходом в хронический гипопаратиреоз несет в себе риски плохой компенсации заболевания на фоне мальабсорбции препаратов кальция, активного и нативного витамина D. Вероятность развития хронического гипопаратиреоза в данном случае повышается еще и за счет предшествующей паратиреоидэктомии и развития спаечного процесса в области шеи [14]. У пациентов, не подвергшихся хирургическому лечению, повышается риск потери МПК с развитием переломов, прогрессирует нефрокальциноз и/или нефролитиаз.

За пациентом продолжено динамическое наблюдение с целью постбариатрического мониторинга и контроля показателей фосфорно-кальциевого обмена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный клинический случай демонстрирует важность комплексного подхода к лечению пациента с морбидным ожирением с учетом вероятных сопутствующих коморбидных заболеваний, работы команды специалистов и своевременного лечения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Публикация подготовлена в рамках государственного задания «Механизмы дезадаптации двухуровневой системы регуляции аппетита при экзогенно-конституциональном ожирении с множественными осложнениями и способы ее коррекции» Рег. № НИОКТР 122012100180-0.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.

Участие авторов. Комшилова К.А. — анализ литературных данных, окончательное утверждение для публикации рукописи; Череданова В.Р. — анализ медицинской документации пациента, литературных данных и написание текста; Ершова Е.В. — разработка концепции и дизайна, анализ литературных данных, окончательное утверждение для публикации рукописи; Трошина Е.А., Юкина М.Ю., Мазурина Н.В., Бельцевич Д.Г. — анализ литературных данных, окончательное утверждение для публикации рукописи; Платонова Н.М. — анализ литературных данных, окончательное утверждение для публикации рукописи.

Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Согласие пациента. Авторы настоящей статьи получили письменное разрешение от упоминаемого в статье пациента на публикацию ее медицинских данных и фотографий в журнале «Ожирение и метаболизм».

Список литературы

1. Ammori BJ, MC Skarulis, H Soran, et al. Medical and surgical management of obesity and diabetes: what’s new? Diabetic Medicine: A Journal of the British Diabetic Association 37(2):203–10. doi: https://doi.org/10.1111/DME.14215

2. Елиашевич С.О., Дадаева В.А., Драпкина О.М. Снижение и «удержание» массы тела — известное неравенство в рамках профилактики хронических неинфекционных заболеваний. // Профилактическая медицина. — 2022. — Т. 25. — №3. — С. 85-91. doi: https://doi.org/10.17116/profmed20222503185

3. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al. Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement and Guidelines from the Fifth International Workshop Journal of Bone and Mineral Research : The Official Journal of the American Society for Bone and Mineral Research 37(11):2293–2314. doi: https://doi.org/10.1002/JBMR.4677

4. Arterburn DE, Telem DA, Kushner RF, Courcoulas AP. Benefits and Risks of Bariatric Surgery in Adults: A Review. JAMA. 2020;324(9):879–87. doi: https://doi.org/10.1001/JAMA.2020.12567

5. Khorgami Z, Shoar S, Saber AA, et al. Outcomes of Bariatric Surgery Versus Medical Management for Type 2 Diabetes Mellitus: a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Obesity Surgery. 2019;29(3):964–74. doi: https://doi.org/10.1007/S11695-018-3552-X

6. Bettini S, Belligoni A, Fabris R, Busetto L. Diet approach before and after bariatric surgery. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders. 2020;21(3):297–306. doi: https://doi.org/10.1007/S11154-020-09571-8

7. Eisenberg D, Shikora SA, Aarts E, et al. 2022 American Society of Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) and International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) Indications for Metabolic and Bariatric Surgery Obesity Surgery 2023;33(1):3–14. doi: https://doi.org/10.1007/S11695-022-06332-1

8. Шевэ А., Елфимова А.Р., Бельцевич Д.Г. Клинико-лабораторные особенности макронодулярной двусторонней гиперплазии надпочечников. // Проблемы Эндокринологии. — 2023. — Т. 69. — №3. — С. 58-67. doi: https://doi.org/10.14341/probl13301

9. Шевэ А., Елфимова А.Р., Деркач Д.А., и др. Односторонняя адреналэктомия при двусторонней макронодулярной гиперплазии надпочечников. // Эндокринная хирургия. — 2023. — Т. 17. — №1. — С. 20-29. doi: https://doi.org/10.14341/serg12779

10. Шевэ А. Синдром Кушинга при макронодулярной двусторонней гиперплазии коры надпочечников: оценка эффективности односторонней адреналэктомии и иммуногистохимическая верификация аберрантных и эутопических рецепторов: Дис. канд. мед. наук. — Москва, 2023.

11. Cusano NE, Cetani F. Normocalcemic primary hyperparathyroidism Archives of Endocrinology and Metabolism. 66(5):666–77. doi: https://doi.org/10.20945/2359-3997000000556

12. Minisola S, Arnold A, Belaya Z, et al. Epidemiology, Pathophysiology, and Genetics of Primary Hyperparathyroidism. Journal of Bone and Mineral Research: The Official Journal of the American Society for Bone and Mineral Research. 2022;37(11):2315–29. doi: https://doi.org/10.1002/JBMR.4665

13. Дедов И.И., Мазурина Н.В., Огнева Н.А., и др. Нарушения метаболизма витамина D при ожирении. // Ожирение и метаболизм. — 2011. — Т. 8. — №2. — С. 3-10. doi: https://doi.org/10.14341/2071-8713-4946

14. Zhu CY, Sturgeon C, Yeh MW. Diagnosis and Management of Primary Hyperparathyroidism. JAMA. 2020;323(12):1186–87. doi: https://doi.org/10.1001/JAMA.2020.0538

15. Мамедова Е.О., Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я. Наследственные формы первичного гиперпаратиреоза // Остеопороз и остеопатии. — 2018. — Т. 21. — № 2. — С. 23–29. doi: https://doi.org/10.14341/osteo9877

Об авторах

К. А. КомшиловаРоссия

Комшилова Ксения Андреевна, к.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

В. Р. Череданова

Россия

Череданова Виктория Романовна

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

Е. В. Ершова

Россия

Ершова Екатерина Владимировна, к.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

Н. В. Мазурина

Россия

Мазурина Наталия Валентиновна, д.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Researcher ID: S-2312-2016

Конфликт интересов:

нет

Н. В. Платонова

Россия

Платонова Надежда Михайловна, д.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

Д. Г. Бельцевич

Россия

Бельцевич Дмитрий Германович, д.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

М. Ю. Юкина

Россия

Юкина Марина Юрьевна, к.м.н.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

Е. А. Трошина

Россия

Трошина Екатерина Анатольевна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

нет

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1. Фото пациента до и после бариатрической операции. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(732KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Комшилова К.А., Череданова В.Р., Ершова Е.В., Мазурина Н.В., Платонова Н.В., Бельцевич Д.Г., Юкина М.Ю., Трошина Е.А. Опыт хирургического лечения морбидного ожирения у пациента с гиперкортицизмом и первичным гиперпаратиреозом: расстановка приоритетов. Ожирение и метаболизм. 2024;21(4):405-411. https://doi.org/10.14341/omet13143

For citation:

Komshilova K.A., Cheredanova V.R., Ershova E.V., Mazurina N.V., Platonova N.M., Beltsevich D.G., Yukina M.Yu., Troshina E.A. Experience of surgical treatment of morbid obesity in a patient with hypercortisolism and primary hyperparathyroidism: prioritization. Obesity and metabolism. 2024;21(4):405-411. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet13143

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).