Перейти к:

Проба с гипертоническим раствором для дифференциальной диагностики несахарного диабета и первичной полидипсии: оценка диагностической точности

https://doi.org/10.14341/omet13093

Аннотация

Цель исследования. Оценка диагностической точности инфузионной пробы с 3% гипертоническим раствором NaCl по отношению к совокупности клинико-лабораторных данных (включая пробу с депривацией жидкости и данные МРТ) с целью дифференциальной диагностики НД (несахарный диабет) и ПП (первичная полидипсия).

Материалы и методы. Проведено интервенционное одномоментное исследование на базе ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. В исследование с сентября 2021-го по сентябрь 2023 гг. было включено 90 пациентов с синдромом полиурии-полидипсии. Всем пациентам были последовательно проведены два теста с осмотической стимуляцией: инфузионная проба с 3% гипертоническим раствором NaCl и проба с депривацией жидкости. Оценивались нежелательные явления.

Результаты. По результатам анализа совокупности клинико-анамнестических, лабораторных и инструментальных данных, результатов пробы с депривацией жидкости 48 пациентам (53%) поставлен заключительный диагноз: «НД», 42 (47%) пациентам — «ПП». Согласованность результатов двух проб является существенной — Каппа = 0,823, 95% ДИ (0,707; 0,939). Операционные характеристики инфузионной пробы с 3% гипертоническим раствором NaCL составили: ДЧ = 98% (95% ДИ: 89–100%), ДС = 98% (95% ДИ: 87–100%), ПЦПР = 98% (95% ДИ: 89–100%), ПЦОР = 98% (95% ДИ: 87–100%).

Озноб встречался статистически значимо чаще (31 vs. 12%), а выраженность головокружения и головной боли были больше на инфузионной пробе с 3% гипертоническим раствором NaCl. Медиана продолжительности пробы с депривацией жидкости у пациентов составила 11 часов, инфузионной пробы c 3% раствором NaCL — 1,5 часа (Р<0,001).

Заключение. Инфузионная проба с 3% гипертоническим раствором NaCl обладает высокой (98, 95% ДИ (92; 100%)) общей диагностической точностью по отношению к классической совокупности клинико-лабораторно-инструментальных данных пациентов (включающей пробу с депривацией жидкости). Важным преимуществом инфузионной пробы является ее небольшая продолжительность и, как следствие, лучшая переносимость и, вероятно, большая комплаентность, в то время как значимых отличий в возникновении нежелательных явлений при проведении проб выявлено не было.

Ключевые слова

Для цитирования:

Катамадзе Н.Н., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Реброва О.Ю., Трошина Е.А. Проба с гипертоническим раствором для дифференциальной диагностики несахарного диабета и первичной полидипсии: оценка диагностической точности. Ожирение и метаболизм. 2024;21(1):5-13. https://doi.org/10.14341/omet13093

For citation:

Katamadze N.N., Pigarova E.A., Dzeranova L.K., Rebrova O.Yu., Troshina E.A. The 3% hypertonic saline infusion test for the differential diagnosis of diabetes insipidus and primary polydipsia: assessment of diagnostic accuracy. Obesity and metabolism. 2024;21(1):5-13. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet13093

ВВЕДЕНИЕ

Основными причинами синдрома полиурии-полидипсии являются абсолютный или относительный дефицит антидиуретического гормона (АДГ) и первичная полидипсия (ПП) [1].

Абсолютный дефицит АДГ (центральный несахарный диабет) может быть результатом различных состояний, нарушающих работу гипоталамо-гипофизарной системы, таких как травмы, опухоли, хирургические вмешательства, метастатическое поражение, воспалительные/аутоиммунные или гранулематозные заболевания, которые приводят к нарушению функции нейрогипофиза, в частности к повреждению крупноклеточных нейронов, продуцирующих АДГ [2]. Относительный дефицит АДГ (нефрогенный несахарный диабет) возникает вследствие отсутствия опосредованной аквапорином 2 (AQP2) реабсорбции воды в собирательных трубочках в результате генной мутации рецептора вазопрессина 2 типа (AVPR2), либо дефекта гена AQP2, а также побочного действия различных нефротоксичных препаратов (чаще всего лития) или вследствие нарушений электролитного баланса (гиперкальциемии, гиперкальциурии или гипокалиемии) [3].

ПП характеризуется избыточным потреблением жидкости, что приводит к физиологическому подавлению секреции АДГ и активности AQP2 в почках [4]. Независимо от этиологии, все формы синдрома полиурии-полидипсии характеризуются увеличением объема мочевыделения более 40 мл/кг массы тела или более 3 л в течение 24 часов вследствие невозможности канальцевого аппарата почек сконцентрировать мочу [5].

Дифференциальная диагностика между несахарным диабетом (НД) (независимо от его патогенеза) и ПП крайне важна, поскольку некорректная стратегия лечения может повлечь нежелательные последствия для здоровья пациента вплоть до летального исхода, что связано преимущественно с диснатриемическими нарушениями [6].

После подтверждения гипотонической полиурии и сбора анамнеза клиническая картина и изменение лабораторных показателей могут предоставить полезные диагностические данные. Однако в подавляющем большинстве случаев лабораторные показатели, такие как осмотическая концентрация крови и мочи, имеют низкую диагностическую ценность, поскольку у пациентов с синдромом полиурии-полидипсии с сохраненным механизмом жажды биохимические параметры существенно не отличаются от таковых у здоровых добровольцев [7]. Чувство жажды вместе со следующими за ним потреблением жидкости и секрецией/действием АДГ являются основными механизмами поддержания осмотического гомеостаза. Поддержание нормальных электролитных показателей крови у пациентов с несахарным диабетом происходит путем приема большого, но адекватного потерям объема жидкости. При этом функциональные резервы организма также в большинстве случаев не допускают развития водной интоксикации при избыточном потреблении жидкости у пациентов с ПП, что происходит благодаря резкому снижению секреции АДГ при снижении осмоляльности крови ниже пороговых величин и водному диурезу. Различия между НД центрального или нефрогенного генеза и ПП становятся очевидными только в условиях дегидратации, которая представляет собой естественный осмотический стимул для секреции АДГ.

На сегодняшний день методом диагностики НД (независимо от его патогенеза) считается проба с водной депривацией (син. проба с сухоедением), но применение ее, по данным Регистра пациентов с НД [7], отмечается только в 3,7% случаев. По-видимому, неприменение данной пробы обуславливает высокие цифры гипердиагностики заболевания, неправомерное назначение десмопрессина и, таким образом, развитие водной интоксикации, наблюдаемое у 14,6% пациентов [7].

Впервые протокол пробы с депривацией жидкости был представлен Miller M. и соавт. в 1970 г., однако протокол проведения и интерпретации результатов этой пробы не стандартизированы и варьируют в разных исследованиях. Fenske W. и соавт. оценивали чувствительность пробы к выявлению НД в 86–93%, к выявлению ПП — в 41–70% [8], однако эти исследования были методологически некорректными (результат пробы являлся частью референсного диагноза). Проба и в настоящее время имеет несколько протоколов выполнения, зависит от особенностей проведения и применения различных отрезных точек, а также характеризуется сравнительно плохой переносимостью пациентами, что не позволяет в существенной части случаев получить диагностически значимые результаты. В целом в литературе имеется ограниченное количество публикаций по данной пробе [6].

Инфузионная проба с 3-процентным гипертоническим раствором NaCl в качестве диагностического теста впервые применена в исследовании Fenske W. и соавт. в 2018 г., причем чувствительность и специфичность пробы в выявлении НД составила 93% (95% ДИ: 84; 98%) и 100% (95% ДИ: 96; 100%) соответственно [9]. Однако предложенный протокол предусматривает довольно высокий объем инфузии натрия хлорида, что приводит к высокой частоте побочных эффектов, связанных с ятрогенной гипернатриемией.

Таким образом, актуальна модификация протокола проведения инфузионной пробы и оценка ее диагностической точности в дифференциации НД и ПП.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка диагностической точности инфузионной пробы с 3% гипертоническим раствором NaCl по отношению к совокупности клинико-лабораторных данных (включая пробу с депривацией жидкости и данных МРТ) с целью дифференциальной диагностики НД (Е23.2) и ПП (Е87.8).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Целевая популяция определялась критериями включения и исключения.

Критерии включения: пациенты обоих полов в возрасте от 18 до 50 лет, с синдромом полиурии-полидипсии (объем потребляемой и выделяемой жидкости — более 3 литров или 40 мл на 1 кг массы тела в сутки).

Критерии исключения:

1.Беременность и период грудного вскармливания.

2.Концентрация Na в крови выше 145 ммоль/л.

3.Декомпенсация соматических заболеваний по мнению исследователя.

Набор пациентов выполнялся с сентября 2021-го по сентябрь 2023 гг. в ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Способ формирования выборки — сплошной.

Проведено интервенционное одномоментное исследование.

Выполнялся сбор клинико-анамнестических данных — жалоб, анамнеза основного заболевания, анамнеза жизни, наличия психиатрических заболеваний, перенесенных операций; проводилось биохимическое исследование крови и мочи (Na, осмоляльность крови, глюкоза, осмоляльность мочи).

Всем пациентам последовательно проведены сначала проба с депривацией жидкости, а затем — инфузионная проба с 3% гипертоническим раствором NaCl. Разница во времени между двумя пробами составляла не менее 12 часов. Прием десмопрессина у пациентов с ранее установленным диагнозом «НД» был отменен за 24 часа. Маскирование результатов первой пробы при проведении второй пробы не выполнялось.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга проводилась всем пациентам не более чем за 3 месяца до включения в исследование.

Протокол пробы с водной депривацией

Проба начиналась в 00:00 часов, когда выполнялся анализ крови на осмоляльность и натрий, а также — при возможности получить образец мочи — анализ мочи на осмоляльность. Во время проведения пробы пациентам запрещался прием жидкости. Следующие анализ крови на осмоляльность и натрий, анализ мочи на осмоляльность проводились в 08:00. В начале пробы и с 08:00 каждый час пациент взвешивался, измерялся объем выделенной мочи и ее осмоляльность, проводился клинический осмотр пациента на выявление нежелательных явлений. Каждые 3 часа и/или в конце пробы (на пике обезвоживания) проводился забор крови для определения осмоляльности и натрия. Измерения АД и ЧСС проводились в 00:00, 08:00 и далее ежечасно на протяжении всего периода обезвоживания.

Критерии прекращения пробы:

- повышение осмоляльности мочи более 600 мОсм/кг;

- повышение осмоляльности и/или натрия крови;

- потеря более 3% массы тела;

- объективно тяжелое состояние пациента (гипотония, гипертонический криз, нестерпимая жажда, сопровождаемая объективной сухостью слизистой рта).

Интерпретация результатов пробы

Положительный результат пробы, свидетельствующий о наличии ПП, определялся при повышении осмоляльности мочи более 600 мОсм/кг с осмоляльностью и уровнем натрия крови в пределах референтного диапазона.

Отрицательный результат пробы, свидетельствующий о наличии НД, определялся при уровне натрия крови ≥145 ммоль/л при сопутствующей осмоляльности мочи <600 мОсм/кг.

Регистрировалась продолжительность пробы.

Протокол инфузионной пробы с 3% гипертоническим раствором NaCl

Проведение пробы начиналось не позднее 11 часов утра. Исходно проводился анализ крови на осмоляльность и натрий. Далее осуществлялась инфузия 300 мл 3% гипертонического раствора NaCl. Инфузия проводилась следующим образом: болюсное введение 300 мл 3% гипертонического раствора NaCl — 150 мл в течение 10–15 минут (15 минут со скоростью 600 мл/час), затем со скоростью 300 мл/час — до 3 часов. Во время пробы каждые 30 минут проводился клинический осмотр пациента, измерение АД, ЧСС на выявление нежелательных явлений, анализ крови на натрий и осмоляльность, анализ мочи на осмоляльность.

Критерии остановки введения гипертонического раствора:

- содержание натрия в сыворотке крови >150 ммоль/л;

- повышение осмоляльности мочи более 600 мОсм/кг;

- выраженное объективно плохое самочувствие пациента (нестерпимая жажда, озноб, сильная головная боль, затуманенность сознания, тошнота).

После окончании пробы пациенту предлагалось потреблять воду в размере 30 мл/кг в течение 30 минут. Двум пациентам проводилась внутривенная инфузия 5% раствора глюкозы (гипотонический раствор) со скоростью 500 мл/час в течение 1 часа в связи с продолжающимся головокружением и нарастанием головной боли после окончания пробы.

Уровень Na крови дополнительно измерялся после завершения введения гипотонической жидкости c целью оценки возврата его уровня к нормальным значениям.

Интерпретация результатов пробы

Положительный результат пробы, свидетельствующий о наличии ПП, определялся при повышении осмоляльности мочи более 600 мОсм/кг с уровнем натрия крови <150 ммоль/л.

Отрицательный результат пробы, свидетельствующий о наличии НД, определялся при уровне натрия крови ≥150 ммоль/л при сопутствующей осмоляльности мочи <600 мОсм/кг.

Регистрировалась продолжительность пробы.

Оценка нежелательных явлений

Нежелательные явления оценивались в течение обеих проб с помощью созданного нами индивидуального опросника, фиксирующего возникновение симптомов дегидратации: жажда, сухость во рту, озноб, головная боль, головокружение, туман перед глазами, слабость, потливость с указанием баллов выраженности нарушения с 0 (отсутствие) до 10 (максимально выраженное). Также как нежелательное явление оценивался уровень Na крови >155 ммоль/л.

Постановка заключительного диагноза НД

Для постановки заключительного диагноза НД использовалась совокупность анамнестических данных пациента (наличие психических заболеваний, перенесенные операции, заболевания гипоталамо-гипофизарной области), данных МРТ (наличие гиперинтенсивного сигнала от нейрогипофиза на Т1-взвешенных изображениях, выявленная опухоль или инфильтративное образование гипоталамо-гипофизарной области, наличие кисты кармана Ратке), результатов пробы с депривацией жидкости (пробы с сухоедением) согласно клиническим рекомендациям (КР) [10]. Заключительный диагноз использовался как референсный тест для оценки диагностической точности инфузионной пробы с 3% гипертоническим раствором NaCl.

Этическая экспертиза

Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (Протокол №24 от 24.11.2021). Все авторы подтверждают точность и полноту представленных данных, а также соответствие исследования представленному протоколу. Пациенты давали информированное согласие на проведение описываемого в статье исследования.

Статистический анализ

Статистический анализ проведен в программном пакете Statistica v. 13 (TIBCO Inc., США). Описательная статистика количественных признаков представлена в виде медианы, нижних и верхних квартилей — Me [Q1; Q3], качественных признаков в виде абсолютных и относительных частот — n (%). Сравнение двух независимых групп по бинарным признакам проводили с помощью двустороннего точного критерия Фишера, по количественным признакам — с помощью критерия Манна-Уитни. Сравнение двух связанных групп по бинарным признакам проводили с помощью критерия МакНемара, по количественным признакам — с помощью критерия Вилкоксона. Согласованность проб оценивалась коэффициентом Каппа (https://www.graphpad.com/quickcalcs/kappa1/). Рассчитывались операционные характеристики диагностического теста — диагностические чувствительность и специфичность (ДЧ и ДС), прогностические ценности положительного и отрицательного результатов (ПЦПР и ПЦОР), общая диагностическая точность (ОДТ). Границы доверительных интервалов для долей рассчитывали методом Клоппера-Пирсона. Критический уровень статистической значимости Р0 при проверке статистических гипотез принят равным 0,05. При множественных сравнениях применяли поправку Бонферрони. Значения р в диапазоне от критического до 0,05 интерпретировали как индикаторы статистической тенденции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

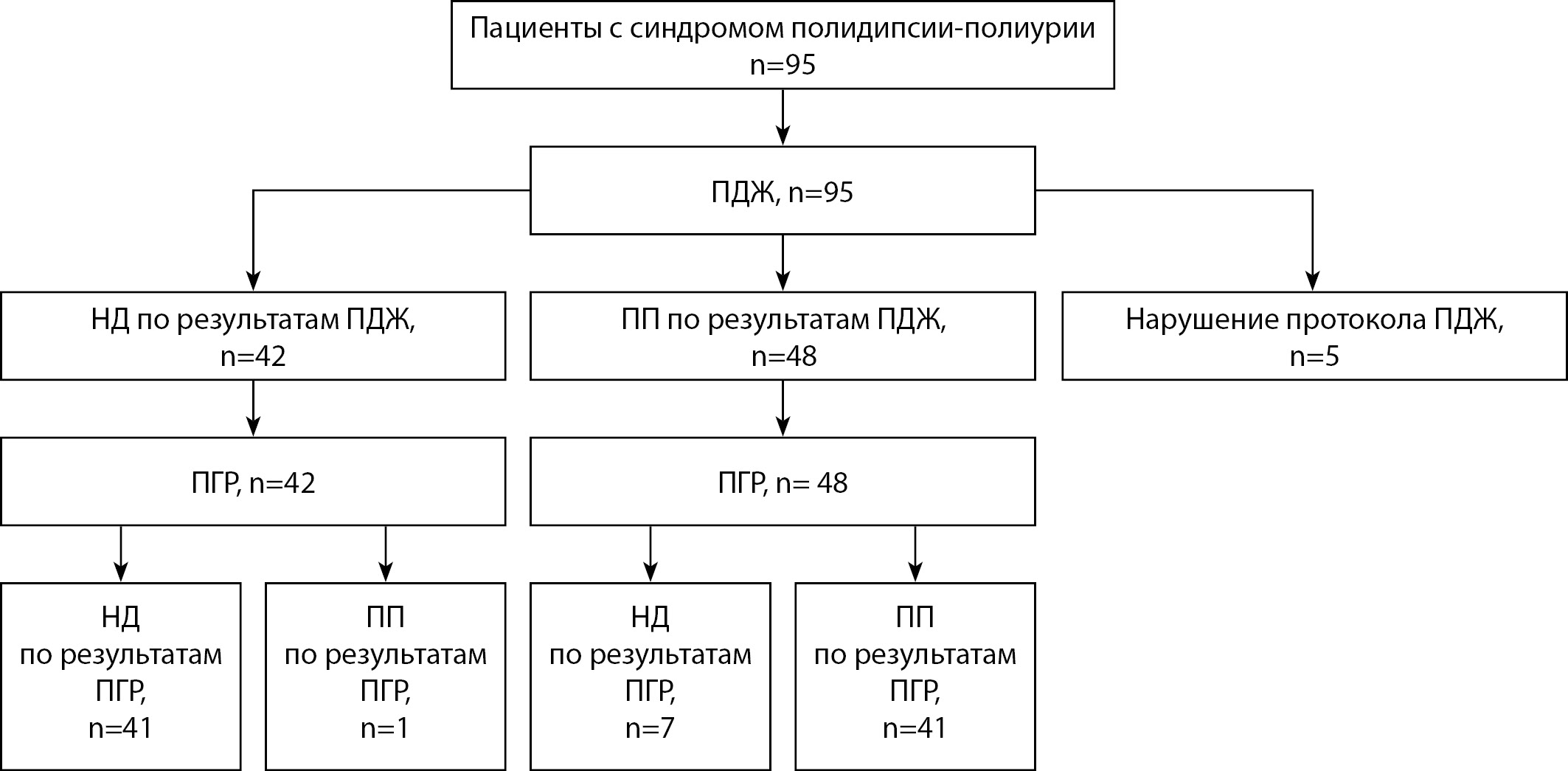

В исследование включено 95 пациентов, проба с депривацией жидкости выполнена у 90 из них в связи с нарушением протокола проведения пробы. Таким образом, комплаентность на пробе с депривацией жидкости составила 95%, 95% ДИ (88; 98%)). Проба с гипертоническим раствором проведена у 95 (комплаентность 100%, 95% ДИ (96%; 100%)). Для достижения цели исследования далее анализировались данные 90 пациентов, у которых получены результаты обеих проб (рис. 1), их основные характеристики представлены в таблице 1.

Основные результаты исследования

На пробе с депривацией жидкости (сухоедением) диагноз «НД» был поставлен 42 пациентам. На пробе с 3-процентным гипертоническим раствором NaCl диагноз «НД» был поставлен 48 пациентам. Согласованность результатов двух проб является существенной — Каппа = 0,823, 95% ДИ (0,707; 0,939) (табл. 2).

По результатам анализа совокупности клинико-анамнестических, лабораторных и инструментальных данных, результатов пробы с депривацией жидкости, у 48 (53%) поставлен заключительный диагноз «НД», у 42 (47%) пациентов — «ПП». Согласованность заключительного диагноза и пробы с гипертоническим раствором является отличной — Каппа = 0,955, 95% ДИ (0,894; 1,000) (табл. 3).

Операционные характеристики пробы с инфузией 3% гипертонического раствора NaCl:

ДЧ = 98%, 95% ДИ (89%; 100%);

ДС = 98%, 95% ДИ (87%; 100%);

ПЦПР = 98%, 95% ДИ (89%; 100%);

ПЦОР = 98%, 95% ДИ (87%; 100%);

ОДТ=98%, 95% ДИ (92%; 100%).

Описательная статистика и сравнение групп пациентов, сформированных по заключительному диагнозу, представлены в таблице 4. Статистически значимые различия обнаружены по частоте гипопитуитаризма, вторичного гипогонадизма, вторичной надпочечниковой недостаточности, вторичного гипотиреоза, сигнала от нейрогипофиза и оперативного вмешательства в гипоталамо-гипофизарной области.

Продолжительность пробы у пациентов на пробе с депривацией жидкости (сухоедением) была больше — 11 [ 11; 16] часов, чем на инфузионной пробе с 3% гипертоническим раствором NaCl — 1,5 [ 2; 2,5] часа (Р<0,001, тест Манна-Уитни).

Наблюдалась большая частота озноба, а также выраженность головокружения и головной боли на пробе с 3% гипертоническим раствором NaCl (табл. 5).

Рисунок 1. Распределение пациентов в исследовании.

ПДЖ — проба с депривацией жидкости, ПГР — проба с гипертоническим раствором, НД — несахарный диабет, ПП — первичная полидипсия.

Figure 1. Distribution of patients in the study.

ПДЖ — water deprivation test, ПГР — 3% hypertonic saline infusion test, НД — diabetes insipidus, ПП — primary polydipsia.

Таблица 1. Основные клинико-демографические характеристики 90 пациентов с синдромом полиурии-полидипсии

Table 1. Basic clinical and demographic characteristics of 90 patients with polyuria-polydipsia syndrome

Параметр | Me [Q1; Q3] / n (%) |

Возраст, лет | 36 [ 27; 48] |

Мужской пол | 29 (32%) |

ИМТ, кг/м2 | 26 [ 22; 32] |

Гипопитуитаризм | 36 (40%) |

Вторичный гипогонадизм | 29 (32%) |

Вторичная надпочечниковая недостаточность | 25 (28%) |

Вторичный гипотиреоз | 32 (36%) |

Дефицит гормона роста | 12 (13%) |

Гиперпролактинемия | 14 (16%) |

Наличие кисты кармана Ратке | 7 (8%) |

Сигнал от нейрогипофиза | 35 (39%) |

Наличие опухоли на момент обследования | 12 (13%) |

Послеоперационный пациент | 32 (36%) |

Полидипсия, л | 6,5 [ 4,8; 7,0] |

Полиурия, л | 8,0 [ 6,0; 9,6] |

Na, базальная точка, ммоль/л | 139,4 [ 138,1; 140,9] |

Осмоляльность плазмы, базальная точка, мОсм/л | 289 [ 285; 292] |

Осмоляльность мочи, базальная точка, мОсм/л | 142 [ 139,1; 310] |

Таблица 2. Согласованность результатов двух проб (n=90)

Table 2. Agreement between two tests (n=90)

Проба с депривацией жидкости (сухоедением) | |||

НД | ПП | ||

Проба с гипертоническим раствором | НД | 41 | 7 |

ПП | 1 | 41 | |

Таблица 3. Согласованность заключительного диагноза и результатов пробы с 3% гипертоническим раствором (n=90)

Table 3. Agreement between the final diagnosis and the results of the test with 3% hypertonic saline infusion test (n=90)

Заключительный диагноз | |||

НД | ПП | ||

Проба с гипертоническим раствором | НД | 47 | 1 |

ПП | 1 | 41 | |

Таблица 4. Описательная статистика и сравнение групп пациентов с НД и ПП

Table 4. Descriptive statistics and comparison of DI and PP patient groups

НД (n=48) | ПП (n=42) | Р | |

Me [Q1; Q3] / n (%) | Me [Q1; Q3] / n (%) | ||

Возраст, лет | 34 [ 28; 45] | 37 [ 27; 51] | 0,3311 |

Мужской пол | 17 (35%) | 12 (29%) | 0,5082 |

ИМТ, кг/м2 | 30 [ 24; 33] | 25 [ 21; 28] | 0,0081 |

Анамнестические данные | |||

Гипопитуитаризм | 31 (65%) | 5 (12%) | <0,0012 |

Вторичный гипогонадизм | 27 (56%) | 2 (5%) | <0,0012 |

Вторичная надпочечниковая недостаточность | 24 (50%) | 1 (2%) | <0,0012 |

Вторичный гипотиреоз | 27 (56%) | 5 (12%) | <0,0012 |

Дефицит гормона роста | 12 (25%) | 0 (0%) | <0,0012 |

Гиперпролактинемия | 11 (23%) | 3 (7%) | 0,0462 |

Наличие кисты кармана Ратке | 3 (6%) | 4 (10%) | 0,7012 |

Сигнал от нейрогипофиза | 13 (27%) | 22 (52%) | 0,0182 |

Наличие опухоли на момент обследования | 11 (23%) | 1 (2%) | 0,0052 |

Послеоперационный пациент | 27 (56%) | 5 (12%) | <0,0012 |

Лабораторные данные | |||

Na, базальная точка, ммоль/л | 140,1 [ 138,7; 142,0] | 139,0 [ 137,9; 139,7] | 0,0031 |

Осмоляльность плазмы, базальная точка, мОсм/л | 290 [ 287; 293] | 288 [ 284; 290] | 0,0061 |

Осмоляльность мочи, базальная точка, мОсм/л | 117 [ 78; 179] N=24 | 228 [ 128; 359] N=16 | 0,0271 |

Примечания: поправка Бонферрони Р0=0,05/16=0,003;

1 — двусторонний точный критерий Фишера (Fisher’s exact test);

2 — тест Манна-Уитни (Mann-Whitney U test).

Note: Bonferroni correction Р0=0,05/16=0,003;

Таблица 5. Нежелательные явления на пробах с осмотической стимуляцией

Table 5. Adverse events on tests with osmotic stimulation

Проба с сухоедением | Проба с 3% гипертоническим раствором NaCl | р | |||

N | Me [Q1; Q3] / n (%) | N | Me [Q1; Q3] / n (%) | ||

Na>155 ммоль/л | 90 | 1 (1%) | 90 | 8 (9%) | 0,0463 |

Сухость во рту | 90 | 86 (96%) | 90 | 83 (92%) | 0,4503 |

Сухость во рту (выраженность) | 90 | 8 [ 6; 10] | 90 | 8 [ 5; 10] | 0,3104 |

Жажда | 90 | 85 (94%) | 90 | 82 (91%) | 0,5053 |

Жажда (выраженность) | 90 | 8 [ 6; 10] | 90 | 8 [ 5; 10] | 0,0304 |

Озноб | 90 | 11 (12%) | 90 | 28 (31%) | 0,002083 |

Озноб (выраженность) | 90 | 0 [ 0; 0] | 90 | 0 [ 0; 4] | 0,0074 |

Головокружение | 90 | 7 (8%) | 90 | 21 (23%) | 0,0083 |

Головокружение (выраженность) | 90 | 0 [ 0; 0] | 90 | 0 [ 0; 0] | 0,0014 |

Головная боль | 90 | 9 (10%) | 90 | 22 (24%) | 0,0163 |

Головная боль (выраженность) | 90 | 0 [ 0; 0] | 90 | 0 [ 0; 1] | 0,002854 |

Слабость | 90 | 20 (22%) | 90 | 26 (29%) | 0,2393 |

Слабость (выраженность) | 90 | 0 [ 0; 0] | 90 | 0 [ 0; 4] | 0,2064 |

Потливость | 90 | 1 (1%) | 90 | 1 (1%) | 0,4803 |

Потливость (выраженность) | 90 | 0 [ 0; 0] | 90 | 0 [ 0; 0] | 1,0004 |

Туман перед глазами | 90 | 2 (2%) | 90 | 12 (13%) | 0,0043 |

Туман перед глазами (выраженность) | 90 | 0 [ 0; 0] | 90 | 0 [ 0; 0] | 0,0054 |

Примечания: поправка Бонферрони Р0=0,05/17≈0,00294;

3 — критерий МакНемара (McNemar’s test)

4 — критерий Вилкоксона (Wilcoxon test)

Note: Bonferroni correction Р0=0,05/17≈0,00294;

ОБСУЖДЕНИЕ

Диагностическую ценность пробы с водной депривацией следует рассматривать в контексте физиологии почек. Применение данной пробы как эталонного стандарта дифференциальной диагностики НД и ПП подвергалось сомнению рядом экспертов по нескольким причинам. Во-первых, длительный период обезвоживания наряду с осмотической стимуляцией может обеспечивать высвобождение АДГ вследствие снижения объема циркулирующей крови [11]. Во-вторых, исследование Gellai M. и соавт. на мышиных моделях с дефицитом АДГ продемонстрировало, что обезвоживание само по себе может вызвать значительную АДГ-независимую концентрацию мочи [12]. В-третьих, хроническая полиурия — независимо от лежащей в ее основе патологии — может вызывать вымывание концентрационного градиента мозгового вещества почек, а также приводить к снижению синтеза почечного белка — переносчика воды, AQP-2 и в итоге к нарушению концентрационной способности почек [13]. Недостатком пробы с депривацией жидкости с точки зрения переносимости, приверженности пациентов, и, как следствие, результативности достижения лабораторных критериев диагностики НД и ПП является ее большая длительность.

Согласно полученным данным, средняя продолжительность пробы с депривацией жидкости была в 7 раз выше в сравнении с инфузионной пробой с 3% гипертоническим раствором NaCl, что могло оказывать прямое влияние на переносимость. В данном случае более длительная и более трудоемкая для персонала проба с депривацией жидкости сопряжена с недостаточной комплаентностью пациентов в период обезвоживания — протокол проведения пробы был нарушен в нашем исследовании 5 пациентами из 95 в связи с несанкционированным приемом жидкости. С другой стороны, короткая и менее трудоемкая проба с 3% гипертоническим раствором NaCl, возможно, имеет более высокую комплаентность (отсутствие выбывания пациентов в связи с нарушением протокола проведения пробы) во многом благодаря недолгому периоду обезвоживания, характерного для данной пробы. Доказать различия в комплаентности в нашем исследовании не удалось из-за недостаточного объема выборки, который предварительно не рассчитывался.

Впервые инфузионная проба с 3% гипертоническим раствором NaCl в качестве диагностического теста применена в исследовании Fenske и соавт. 2018 г., причем чувствительность и специфичность пробы составила 93% (95% ДИ: 83%; 98%) и 100% (95% ДИ: 95%; 100%) соответственно [9]. По результатам нашего исследования, оценки этих показателей были аналогичными. Отличие протокола, представленного Fenske и соавт., заключается во введении 3% гипертонического раствора NaCL в большем объеме, чем в нашей работе (болюсное введение 250 мл в начале, далее — 0,15 мл/кг/мин до окончания пробы), что не приводило к улучшению осмотически-опосредованной секреции и дальнейшего действия АДГ и повышению операционных характеристик при одновременной повышенной опасности нежелательных явлений и гипернатриемии.

Переносимость проводимых проб в нашей работе в целом была удовлетворительной. Озноб наблюдался чаще на пробе с 3% гипертоническим раствором NaCl, для других клинических признаков обезвоживания (головокружение, туман перед глазами, головная боль) наблюдалась только статистическая тенденция к более высоким частотам в этой же группе, что не позволяет нам сделать вывод о худшей переносимости пробы с гипертоническим раствором. При этом следует отметить, что сбор жалоб пациентов является субъективным методом оценки нежелательных явлений.

Объективным признаком относительного обезвоживания является повышение уровня натрия крови >155 ммоль/л, которое в нашем исследовании также на уровне статистической тенденции чаще отмечалось при проведении пробы с гипертоническим раствором. Известно, что гипернатриемия в тяжелой форме (более 160 ммоль/л) может приводить к дезориентации в пространстве, затуманенности сознания, мышечным судорогам, коме и смерти, но такого уровня гипернатриемии не было достигнуто ни у одного пациента в ходе настоящего исследования. Отсюда следует, что обязательным условием проведения теста с 3% гипертоническим раствором NaCl является своевременное определение уровня натрия в крови, прицельный мониторинг пациента для оценки симптомов гипернатриемии и прекращение пробы при появлении характерных для нее симптомов (озноб, тошнота, затуманенность сознания). Вторым условием безопасности этой пробы следует считать ограничение объема планируемого к введению гипертонического раствора — максимальный объем введения 3% гипертонического раствора NaCl в рамках предлагаемого протокола пробы составляет менее 1000 мл, что обеспечивает эффективное достижение осмотического стимула для секреции АДГ, но ограничивает количество натрия, поступающего в кровоток и, таким образом, вероятность тяжелой гипернатриемии. Недостатком инфузионной пробы 3% гипертонического раствора NaCl может быть неспособность канальцевого аппарата почек сконцентрировать мочу за столь короткий срок на уровне достижения диагностических критериев ПП, установленных при проведении пробы с водной депривацией.

Ограничения исследования

Данное исследование характеризуется низким риском систематических ошибок (10 баллов по шкале QUADAS) [14]. Из ограничений важно указать на отсутствие маскировки результатов первой пробы при проведении второй пробы. Относительно небольшое число пациентов в исследовании обусловлено редкостью изучаемой патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инфузионная проба с 3% гипертоническим раствором NaCl обладает высокой (98%, 95% ДИ (92%; 100%)) общей диагностической точностью по отношению к классической совокупности клинико-лабораторно-инструментальных данных пациентов (включающей пробу с сухоедением), однако имеет более короткий срок проведения, сопоставимую переносимость и, вероятно, более высокую комплаентность, чем проба с водной депривацией, в дифференциальной диагностике НД и ПП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Статья подготовлена в рамках государственного задания № НИОКТР АААА-А17-117012610108-6.

Конфликт интересов. Работа выполнена в соавторстве с заведующей редакцией журнала «Ожирение и метаболизм» Дзерановой Л.К. и членами редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм» Пигаровой Е.А., Трошиной Е.А.

Участие авторов. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающее надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Список литературы

1. Christ-Crain M, Fenske W. Copeptin in the diagnosis of vasopressin-dependent disorders of fluid homeostasis. Nat Rev Endocrinol. 2016;12(3):168-176. doi: https://doi.org/10.1038/nrendo.2015.224

2. Verbalis JG. Disorders of body water homeostasis. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2003;17(4):471-503. doi: https://doi.org/10.1016/S1521-690X(03)00049-6

3. Bockenhauer D, Bichet DG. Pathophysiology, diagnosis and management of nephrogenic diabetes insipidus. Nat Rev Nephrol. 2015;11(10):576-588. doi: https://doi.org/10.1038/nrneph.2015.89

4. Epstein FH, Kleeman CR, Hendrikx A. The influence of bodily hydration on the renal concentrating process. J Clin Invest. 1957;36(5):629-634. doi: https://doi.org/10.1172/JCI103462

5. Robertson GL. Diabetes Insipidus. Endocrinol Metab Clin North Am. 1995;24(3):549-572. doi: https://doi.org/10.1016/S0889-8529(18)30031-8

6. Fenske W, Allolio B. Current state and future perspectives in the diagnosis of diabetes insipidus: A clinical review. J Clin Endocrinol Metab. 2012. doi: https://doi.org/10.1210/jc.2012-1981

7. Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Жуков А.Ю., и др. Водно- электролитные нарушения после эндоскопических трансназальных нейрохирургических вмешательств // Эндокринная хирургия. – 2019. – Т. 13. – №1. – С. 42-55. doi: https://doi.org/10.14341/serg10205

8. Miller M. Recognition of Partial Defects in Antidiuretic Hormone Secretion. Ann Intern Med. 1970;73(5):721. doi: https://doi.org/10.7326/0003-4819-73-5-721

9. Fenske W, Refardt J, Chifu I, et al. A Copeptin-Based Approach in the Diagnosis of Diabetes Insipidus. N Engl J Med. 2018;379(5):428-439. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa1803760

10. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Пигарова Е.А., и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению несахарного диабета у взрослых // Ожирение и метаболизм. – 2018. – Т. 15. – №2. – С. 56-71. doi: https://doi.org/10.14341/omet9670

11. Baylis PH, Robertson GL. Plasma Vasopressin Response to Hypertonic Saline Infusion to Assess Posterior Pituitary Function. J R Soc Med. 1980;73(4):255-260. doi: https://doi.org/10.1177/014107688007300408

12. Gellai M, Edwards BR, Valtin H. Urinary concentrating ability during dehydration in the absence of vasopressin. Am J Physiol Physiol. 1979;237(2):F100-F104. doi: https://doi.org/10.1152/ajprenal.1979.237.2.F100

13. Li C, Wang W, Kwon T-H, et al. Downregulation of AQP1, -2, and -3 after ureteral obstruction is associated with a long-term urine-concentrating defect. Am J Physiol Physiol. 2001;281(1):F163-F171. doi: https://doi.org/10.1152/ajprenal.2001.281.1.F163

14. Реброва О.Ю., Федяева В.К. Оценка риска систематических ошибок в одномоментных исследованиях диагностических тестов: русскоязычная версия вопросника QUADAS // Медицинские технологии. Оценка и выбор. – 2017. – №1. – С. 11-14.

Об авторах

Н. Н. КатамадзеРоссия

Катамадзе Нино Николаевна.

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11

Конфликт интересов:

Работа выполнена в соавторстве с заведующей редакцией журнала «Ожирение и метаболизм» Дзерановой Л.К. и членами редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм» Пигаровой Е.А., Трошиной Е.А.

Е. А. Пигарова

Россия

Пигарова Екатерина Александровна - д.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

Работа выполнена в соавторстве с заведующей редакцией журнала «Ожирение и метаболизм» Дзерановой Л.К. и членами редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм» Пигаровой Е.А., Трошиной Е.А.

Л. К. Дзеранова

Россия

Дзеранова Лариса Константиновна - д.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

Работа выполнена в соавторстве с заведующей редакцией журнала «Ожирение и метаболизм» Дзерановой Л.К. и членами редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм» Пигаровой Е.А., Трошиной Е.А.

О. Ю. Реброва

Россия

Реброва Ольга Юрьевна - д.м.н.

Москва

Конфликт интересов:

Работа выполнена в соавторстве с заведующей редакцией журнала «Ожирение и метаболизм» Дзерановой Л.К. и членами редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм» Пигаровой Е.А., Трошиной Е.А.

Е. А. Трошина

Россия

Трошина Екатерина Анатольевна - д.м.н., профессор.

Москва

Конфликт интересов:

Работа выполнена в соавторстве с заведующей редакцией журнала «Ожирение и метаболизм» Дзерановой Л.К. и членами редакционной коллегии журнала «Ожирение и метаболизм» Пигаровой Е.А., Трошиной Е.А.

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1. Распределение пациентов в исследовании. | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(190KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Катамадзе Н.Н., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Реброва О.Ю., Трошина Е.А. Проба с гипертоническим раствором для дифференциальной диагностики несахарного диабета и первичной полидипсии: оценка диагностической точности. Ожирение и метаболизм. 2024;21(1):5-13. https://doi.org/10.14341/omet13093

For citation:

Katamadze N.N., Pigarova E.A., Dzeranova L.K., Rebrova O.Yu., Troshina E.A. The 3% hypertonic saline infusion test for the differential diagnosis of diabetes insipidus and primary polydipsia: assessment of diagnostic accuracy. Obesity and metabolism. 2024;21(1):5-13. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet13093

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).