Перейти к:

Кардиореспираторные взаимосвязи у лиц молодого возраста в зависимости от композитного состава тела

https://doi.org/10.14341/omet12829

Аннотация

Обоснование. Решающее значение симпатической и парасимпатической нервной системы в поддержании вегетативного гомеостаза требует определения чувствительных, неинвазивных параметров многомерного амбулаторного мониторинга кардиореспираторной адаптации при различных физиологических и клинических состояниях с учетом функции внешнего дыхания (ФВД), композитного состава тела и вариабельности ритма сердца (ВРС).

Цель. Выявить содружественные изменения показателей ВРС, ФВД и композитного состава тела у лиц молодого возраста в качестве маркеров кардиореспираторной адаптации и реабилитации.

Материалы и методы. На базе Кубанского государственного медицинского университета было проведено одноцентровое интервенционное одномоментное одновыборочное сравнительное неконтролируемое исследование общей группы молодых людей, у которых были определены респираторные показатели и параметры композитного состава тела. У части лиц этой группы дополнительно проведено холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ) на коротких интервалах.

Результаты. Из 573 лиц, включенных в исследование, 547 молодых людей (200 юношей и 347 девушек) его завершили. Холтеровское мониторирование ЭКГ проведено у 135 человек (52 юношей и 83 девушек) этой группы. У лиц молодого возраста изменения композитного состава тела с увеличением общей жировой массы, висцерального и туловищного жира связаны со снижениями ФВД (уменьшение индекса Тиффно, максимального полувыдыхаемого потока — МПП), сопровождающимися уменьшением ВРС (по показателю TI), отсутствием усиления автономного контура регуляции (по показателю SDNN), уменьшением парасимпатической активности (по показателю rMSSD) и отсутствием симпатической активации (по показателю SDANN). Положительные сдвиги в виде повышения туловищной мускулатуры, общего количества воды и снижения общего жира сопровождаются увеличением жизненной емкости легких, объема форсированного выдоха за первую секунду и изменением ВРС с симпатической (по показателю LF/HF, SDANN) и парасимпатической активацией (по показателю rMSSD), увеличением ВРС (по показателю TI), а также усилением автономного контура регуляции вегетативной нервной системы (по показателю SDNN).

Заключение. Для точной и быстрой диагностики вегетативного гомеостаза необходим комплексный коррелятивный анализ параметров, характеризующих ВРС на коротких записях, композитный состав тела человека и ФВД.

Ключевые слова

Для цитирования:

Горбань В.В., Свистун О.В., Горбань Е.В. Кардиореспираторные взаимосвязи у лиц молодого возраста в зависимости от композитного состава тела. Ожирение и метаболизм. 2022;19(3):261-270. https://doi.org/10.14341/omet12829

For citation:

Gorban V.V., Svistun O.V., Gorban E.V. Сardiorespiratory relationships in people of young age depending on the composite composition of the body. Obesity and metabolism. 2022;19(3):261-270. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet12829

ОБОСНОВАНИЕ

Вариабельность ритма сердца (ВРС) отражает саморегуляторную активность вегетативной нервной системы (ВНС), все функции которой опосредованы антагонизмом симпатической нервной системы (СНС) и парасимпатической нервной системы (ПНС). Обе системы имеют решающее значение для регулирования и поддержания гомеостаза [1]. В связи с этим особое значение приобретает поиск чувствительных, неинвазивных, быстрых и экономичных методов многомерного тестирования для улучшения мониторинга кардиореспираторной адаптации при различных физиологических и клинических состояниях [2][3]. Несмотря на доступность методики мониторирования ЭКГ, практическое применение параметров ВРС в клиническом мониторинге реабилитационного процесса остается ограниченным. Это объясняется тем, что простое явление, связанное с активностью ВНС, не поддается однозначной оценке из-за множества факторов, модифицирующих параметры ВРС, к которым относятся масса тела, композитный состав тела человека [4][5] и функциональное состояние дыхания [6]. Дополнительной проблемой является подбор оптимальных параметров ВРС для оценки вегетативного гомеостаза в клинических и функциональных состояниях. Интерес к этой области растет, а исследования параметров ВРС на коротких записях в качестве амбулаторного клинического инструмента приобретают в последние годы возрастающее значение [7].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить содружественные изменения показателей вариабельности ритма сердца (ВРС), функции внешнего дыхания (ФВД) и композитного состава тела у лиц молодого возраста в качестве маркеров кардиореспираторной адаптации и реабилитации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Место и время проведения исследования

Место проведения. Исследование проводилось в Кубанском государственном медицинском университете на кафедре поликлинической терапии с курсом общей врачебной практики (семейной медицины).

Период исследования: сентябрь 2019–декабрь 2020 гг.

Изучаемые популяции

Изучалась одна популяция.

Критерии включения: возраст от 18 до 26 лет, синусовый ритм, нормальное систолическое и диастолическое артериальное давление (АД).

Критерии исключения: поражения ВНС, инфекционные, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, эндокринные и онкологические заболевания, а также беременность.

Способ формирования выборки из изучаемой популяции

Использован сплошной способ формирования выборки.

Дизайн исследования

Одноцентровое интервенционное одномоментное одновыборочное сравнительное.

Описание медицинского вмешательства (для интервенционных исследований)

В рамках исследования проводились антропометрия, биоимпедансометрия с изучением композитного состава тела человека, электрокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ на коротких 10-минутных записях, определение показателей ФВД.

Методы

Всем исследуемым проводились анкетирование, антропометрия с вычислением индекса массы тела (ИМТ=вес(кг)/рост(м²)) и окружности талии (ОТ). Нормативными значениями ИМТ считали 18,5–24,9 кг/м², дефицитом массы тела — ИМТ<18,5 кг/м², избыточной массой тела — ИМТ 25,0–29,9 кг/м², ожирением 1-й степени — ИМТ 30,0–34,9 кг/м², ожирением 2-й степени — ИМТ 35,0–39,9 кг/м², ожирением 3-й степени — ИМТ более 40,0 кг/м². Риск развития метаболических нарушений считался умеренным при ОТ 94–102 см у мужчин и 80–88 см у женщин, а высоким — при ОТ более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин.

Плечевая тонометрия проводилось автоматическим аппаратом OMRON i–Q142 с соблюдением следующих условий: исключались употребление кофе и крепкого чая в течение 1 ч перед исследованием и табакокурение в течение 30 мин до измерения АД. Измерение АД осуществлялось в покое после 5-минутного отдыха; в случае если процедуре измерения АД предшествовала значительная физическая или эмоциональная нагрузка, период отдыха продлевался до 15–30 мин. Для оценки уровня АД на каждой руке выполнялось не менее двух измерений с интервалом не менее 1 мин; при разнице АД≥5 мм рт. ст. производили одно дополнительное измерение. За регистрируемое значение принимали минимальное из трех измерений композитного состава тела человека. Биоимпедансометром Tanita BC-418 определяли общий жир — ОЖ (FAT), в % и кг, туловищный жир — ТЖ (Trunk FAT), в % и кг, висцеральный жир — ВЖ (VisF) в усл. ед., безжировую массу тела — БЖМТ (Trunk FFM),в % и кг, туловищную мышечную массу — ТМ (Trunk MM) и общее количество воды в организме — ОКВ (TBW), в % и кг.

Комплексную оценку ФВД (FER) проводили на компьютеризированном спирометре MicroLab (CareFusion). Определяли жизненную емкость легких — ЖЕЛ (EVC), объем форсированного выдоха за 1 с — ОФВ1 (FEV1), объем форсированного выдоха за 6с — ОФВ6 (FEV6), форсированную ЖЕЛ — ФЖЕЛ (FVC), индекс Тиффно — ОФВ1/ФЖЕЛ (FEV1/FVC), максимальный полувыдыхаемый поток — МПП (MMEF) — средний максимальный поток выдоха, измеренный между 75% и 25% ФЖЕЛ.

Исследование ВРС осуществляли амбулаторно аппаратом мониторирования ЭКГ BTL-08 ECG HOLTER с использованием пакета программ автоматического компьютерного анализа ЭКГ BTL CardioPoint — Holter. Электроды накладывались в 3 модифицированных грудных отведениях V1, V2 и V5. Изучали временные (с 1-го по 5-й) и спектральные (6-й) показатели ВРС: 1) SDNN (мс) — стандартное отклонение от средней длительности всех синусовых интервалов R-R; 2) SDАNN (мс) — стандартное отклонение средних значений кардиоинтервалов, вычисленных по пятиминутным промежуткам; 3) RMSSD (мс) — среднеквадратичное различие между продолжительностью соседних синусовых интервалов R–R; 4) pNN50 (%) — доля соседних синусовых интервалов R–R, которые различаются более чем на 50 мс; 5) TI — триангулярный индекс, интеграл плотности распределения N–N интервалов, отнесенный к максимуму плотности распределения; 6) LF/HF (ед.) — коэффициент симпато-вагального баланса, отношение низкочастотного к высокочастотному компоненту спектра.

Статистический анализ

Статистические расчеты были выполнены с использованием программного обеспечения Statistica 10.0 (Statsoft, Inc., США) и Wizard-Statistics (США). Тест Колмогорова–Смирнова использовался для оценки нормальности распределения данных. При нормальном распределении значений в сравниваемых выборках применяли t-критерий Стьюдента с представлением средних значений и стандартной ошибки средних значений (m) с определением 95% доверительного интервала (р<0,05). Коэффициент корреляции Пирсона (r) был рассчитан, чтобы проиллюстрировать взаимосвязи между параметрами композитного состава тела человека, ФВД и ВРС. Пороговая вероятность p<0,05 была принята за уровень значимости для всех статистических тестов. Значения стандартных параметров ВРС сравнивались с показателями ФВД композитного состава тела человека с использованием тестов Манна–Уитни, Краскела–Уоллиса и ANOVA.

Этическая экспертиза

При проведении исследования соблюдались принципы Хельсинской декларации. Исследование было одобрено независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, протокол № 39 от 13.10.2020 г. Участники исследования подписали информированное согласие и согласие для обработки персональных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обследованы 547 студентов и клинических ординаторов (200 юношей и 347 девушек) в возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст 20,0±0,11 года), которые были отнесены к одной из 4 групп: 1-я группа — 89 человек (17 юношей и 72 девушки) с дефицитом массы тела (ИМТ<18,5 кг/м²), 2-я группа — 311 молодых людей (106 юношей и 205 девушек) с нормальной массой тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м²), 3-я группа — 90 человек (45 юношей и 45 девушек) с избыточной массой тела (ИМТ 25–29,9 кг/м²), 4-я группа — 57 (32 юношей и 25 девушек) с ожирением 1-й и 2-й степеней (ИМТ >29,9 кг/м²). Из этой группы были выделены 135 человек (52 юноши и 83 девушки), которым было проведено холтеровское мониторирование ЭКГ на коротких интервалах. Характеристика обследованных лиц представлена в таблице 1.

Основные результаты исследования

По данным исследования, в общей группе девушки отличались от юношей статистически значимыми меньшими средними значениями роста, ИМТ, величин систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД). Частоты избыточной массы тела (22,5%) и ожирения (16,0%) у юношей и девушек (13,0 и 7,2%) были примерно одинаковыми (р>0,05) (табл. 1).

Таблица 1. Общая характеристика обследованных молодых людей

Table 1. General characteristics of the surveyed young people

|

Показатель |

Юноши (n=200) |

Девушки (n=347) |

Р |

|

Возраст, лет (M±m) |

20,0±0,16 |

20,0±0,12 |

1,000 |

|

САД, мм рт. ст. (M±m) |

125,0±0,75 |

110,0±0,55 |

0,000 |

|

ДАД, мм рт. ст. (M±m) |

75,0±0,58 |

72,0±0,45 |

0,000 |

|

Масса, кг (M±m) |

78,0±1,22 |

60,0±0,72 |

0,000 |

|

Рост, см (M±m) |

179,0±0,54 |

166,0±0,31 |

0,000 |

|

ИМТ, кг/м² (M±m) |

24,3±0,36 |

21,8±0,25 |

0,000 |

|

ИМТ<18,5 кг/м² (M±m) n, % |

17,3±0,22 17 (8,5) |

17,3±0,1 72 (20,8) |

1,000 |

|

ИМТ 18,5–24,9 кг/м² (M±m) n, % |

21,6±0,17 106 (53) |

20,8±0,11 205(59) |

0,000 |

|

ИМТ 25–29,9 кг/м² (M±m) n, % |

27,2±0,24 45(22,5) |

27,3±0,22 45(13) |

0,760 |

|

ИМТ 30,0–39,9 кг/м² (M±m) n, % |

33,1±0,53 32(16) |

33,4±0,6 25(7,2) |

0,709 |

Анализ параметров ФВД в зависимости от ИМТ показал, что у молодых людей с дефицитом ИМТ по сравнению с лицами, включенными в группы 2, 3 и 4, регистрировались статистически значимые самые низкие показатели ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ6, ФЖЕЛ, пиковой скорости выдоха (ПСВ), но более высокий уровень ОФВ1/ФЖЕЛ. В то же время у пациентов с нормальным ИМТ показатели ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ6, ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ имели статистически значимо меньшие величины по сравнению с пациентами 3-й и4-й групп, а показатели ОФВ1, ПСВ, МПП были одинаковыми (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная характеристика спирометрических параметров молодых людей с различными уровнями ИМТ

Table 2. Comparative characteristics of spirometric parameters of young people with different levels of BMI

|

Показатель |

1-я группа ИМТ<18,5 кг/м² n=89 |

2-я группа ИМТ 18,5–24,9 кг/м² n=311 |

3-я группа ИМТ 25–29,9 кг/м² n=90 |

4-я группа ИМТ>30 кг/м² n=57 |

|

ЖЕЛ, л |

3,38±0,08#° |

3,84±0,057*#° |

4,34±0,121* |

4,57±0,134 * |

|

ОФВ1, л |

3,23±0,075#° |

3,59±0,046*#° |

3,89±0,09* |

3,93±0,118* |

|

ОФВ1, % |

90,63±1,79#° |

95,91±0,72* |

98,57±1,46* |

98,02±2,31* |

|

ОФВ6, л |

3,29±0,095#° |

3,82±0,052*#° |

4,22±0,12* |

4,48±0,132* |

|

ФЖЕЛ, % |

82,87±1,45#° |

88,72±1,08*° |

92,07±1,8* |

96,51±1,64* |

|

ФЖЕЛ, л |

3,37±0,082#° |

3,82±0,052*#° |

4,27±0,11* |

4,48±0,132* |

|

ПСВ, л/мин |

397,07±9,3#° |

432,63±6,4* |

474,5±12,5* |

461,2±16,7* |

|

ПСВ, % |

85,57±1,49# |

87,26±0,87# |

90,98±1,67* |

91,1±2,34* |

|

ОФВ1/ФЖЕЛ, % |

113,93±0,7#° |

112,11±0,5*#° |

108,7±0,85* |

105,47±1,2* |

|

МПП, л/с |

4,42±0,107 |

4,95±0,305 |

4,68±0,129 |

4,51±0,17 |

|

МПП, % |

102,17±2,1 |

103,66±1,5° |

99,12±2,53 |

96,07±3,07 |

Примечание. Данные представлены в виде M±m. * — р<0,002 от 1-й группы, # — р<0,002 от 3-й группы, ° — р<0,002 от 4-й группы.

Уточнение причин выявленных изменений параметров ФВД у лиц с разными значениями ИМТ требует сопоставления респираторных показателей с особенностями композитного состава тела. Изучение показателей ФВД в зависимости от композитного состава тела человека показало, что у мужчин по сравнению с женщинами были более высокие значения ЖЕЛ (t-тест, p<0,001; коэф. ранговой корреляции, p<0,001), ОФВ1 (коэф. ранговой корреляции, p<0,001; тест Манна–Уитни, p<0,001), ФЖЕЛ (коэф. ранговой корреляции, p<0,001; тест Манна–Уитни, p<0,001). Также ЖЕЛ была выше у пациентов с более высокими значениями САД (коэф. корреляции Пирсона, p<0,001; ANOVA, p<0,001; тест Краскела–Уоллиса, p<0,001), но с меньшей частотой сердечных сокращений (коэф. корреляции Пирсона, p=0,022).

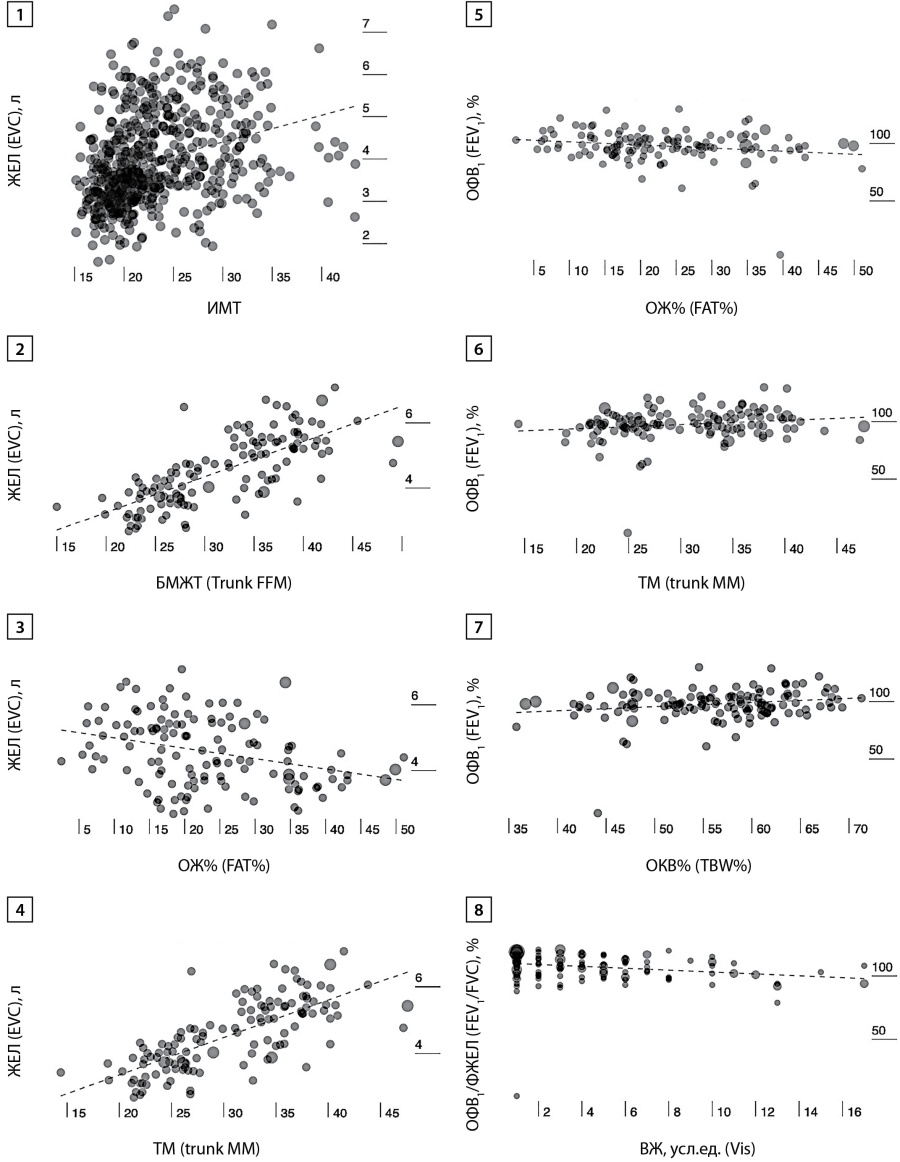

Как показано на рис. 1, статистически значимое более высокое значение ЖЕЛ у молодых людей с более высоким ИМТ сопровождалось меньшим значением ОЖ, но большим содержанием БЖМТ и ТМ. Более того, величина ОФВ1 также была выше улиц с меньшей массой ОЖ, но с большим содержанием ТM и с более значительным общим количеством воды в организме. Статистически значимое более низкое значение показателя индекса Тиффно ассоциировалось не только с увеличением массы ОЖ, но и с повышением величины ВЖ (рис. 1).

Рисунок 1. Коэффициент корреляции Пирсона между параметрами ФВД и композитным составом тела: 1) ЖЕЛ и ИМТ (r=0,307; p<0,001); 2) ЖЕЛ и БЖМТ (r=0,733; p<0,001); 3) ЖЕЛ и ОЖ (r=-0,239; p<0,001); 4) ЖЕЛ и ТМ (r=0,733; p<0,001); 5) ОФВ1 и ОЖ (r=-0,210; p=0,014); 6) ОФВ1 и ТМ (r=0,175; p=0,041); 7) ОФВ1 и ОКВ (r=0,206; p=0,016); 8) индекс Тиффно и ВЖ (r=-0,232; p=0,006).

Figure 1. Pearson’s correlation coefficient between parameters of respiratory function and compound body composition: 1) ЕVC and BMI (r=0.307, p<0.001); 2) ЕVC and Trunk FFM (r=0.733, p<0.001); 3) ЕVC and FAT (r=-0.239, p<0.001); 4) ЕVC and Trunk MM (r=0.733, p<0.001); 5) FEV1 and FAT (r=-0.210, p=0.014); 6) FEV1 and Trunk MM (r=0.175, p=0.041); 7) FEV1 and TBW (r=0.206, p=0.016); 8) Tiffno index and VisF (r=-0.232, p=0.006).

При этом МПП был статистически более низким при повышении значений массы ОЖ (коэф. корреляции Пирсона, p=0,002), ВЖ (коэф. корреляции Пирсона, p=0,002; ANOVA, p=0,005; тест Краскела–Уоллиса, p=0,008), ТЖ (коэф. корреляции Пирсона, p<0,001; ANOVA, p=0,013; тест Краскела–Уоллиса, p=0,005) и более высоким МПП при повышении ОКВ в организме (коэф. корреляции Пирсона, p=0,002; тест Краскела–-Уоллиса, p=0,008). Следующим этапом нашего исследования было изучение вегетативной регуляции ритма сердца в зависимости от ФВД и композитного состава тела человека.

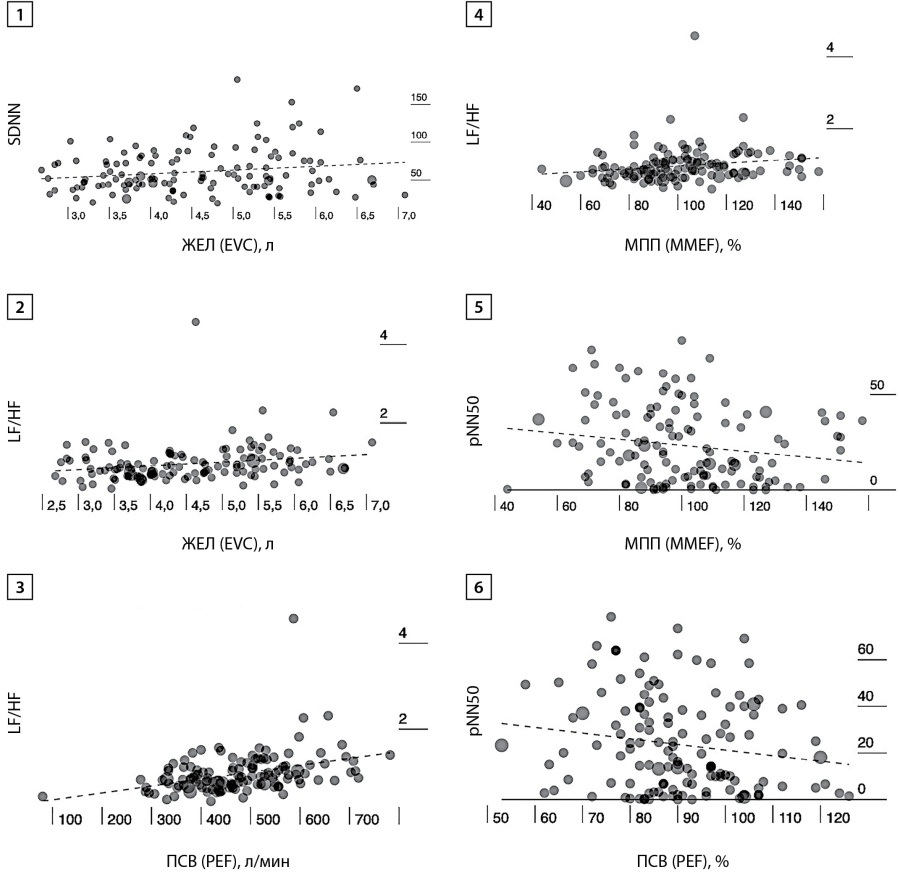

Дополнительные результаты исследования

При сопоставлении показателей ВРС и ФВД оказалось, что прямая корреляция параметра SDANN с ОФВ6 (коэф. корреляции Пирсона, p=0,011) и с ЖЕЛ (коэф. корреляции Пирсона, p=0,005) указывала на превалирование активности СНС при повышении SDANN. Однако обратная корреляция SDANN со значениями ПСВ (коэф. корреляции Пирсона, p<0,001) не обнаружила повышения симпатической активности при понижении SDANN. Результаты исследования ассоциативной связи параметров ВРС и ФВД, представленные на рисунке 2, отразили усиление автономного контура регуляции ВНС, исходя из прямой связи величин SDNN и ЖЕЛ при увеличении SDNN, а также отсутствие превалирования парасимпатической активности ВНС, исходя из понижения pNN50, по данным обратной связи показателя pNN50 с ПСВ и с МПП. Наоборот, усиление симпатической активности ВНС было продемонстрировано, исходя из положительной корреляции индекса LF/HF со значениями ЖЕЛ, ПСВ, МПП, а также ПСВ (коэф. корреляции Пирсона, p=0,015; тест Краскела–Уоллиса, p=0,037) при увеличении индекса LF/HF.

Рисунок 2. Коэффициент корреляции Пирсона между параметрами ВРС и ФВД: 1) SDNN и ЖЕЛ (r=0,173; p=0,046); 2) LF/HF и ЖЕЛ (r=0,215; p=0,013); 3) LF/HF и ПСВ (r=0,381; p<0,001); 4) LF/HF и МПП (r=0,193; p=0,024); 5) pNN50 и МПП (r=-0,179; p=0,037); 6) pNN50 и ПСВ (r=-0,176; p=0,040).

Figure 2. Pearson’s correlation coefficient between HRV and FER parameters: 1) SDNN and EVC (r=0,173, p=0,046); 2) LF/HF and EVC (r=0,215, p=0,013); 3) LF/HF and PEF (r=0,381, p<0,001); 4) LF/HF and MMEF (r=0,193, p=0,024); 5) pNN50 and MMEF (r=-0,179, p=0,037); 6) pNN50 and PEF (r=-0,176, p=0,040).

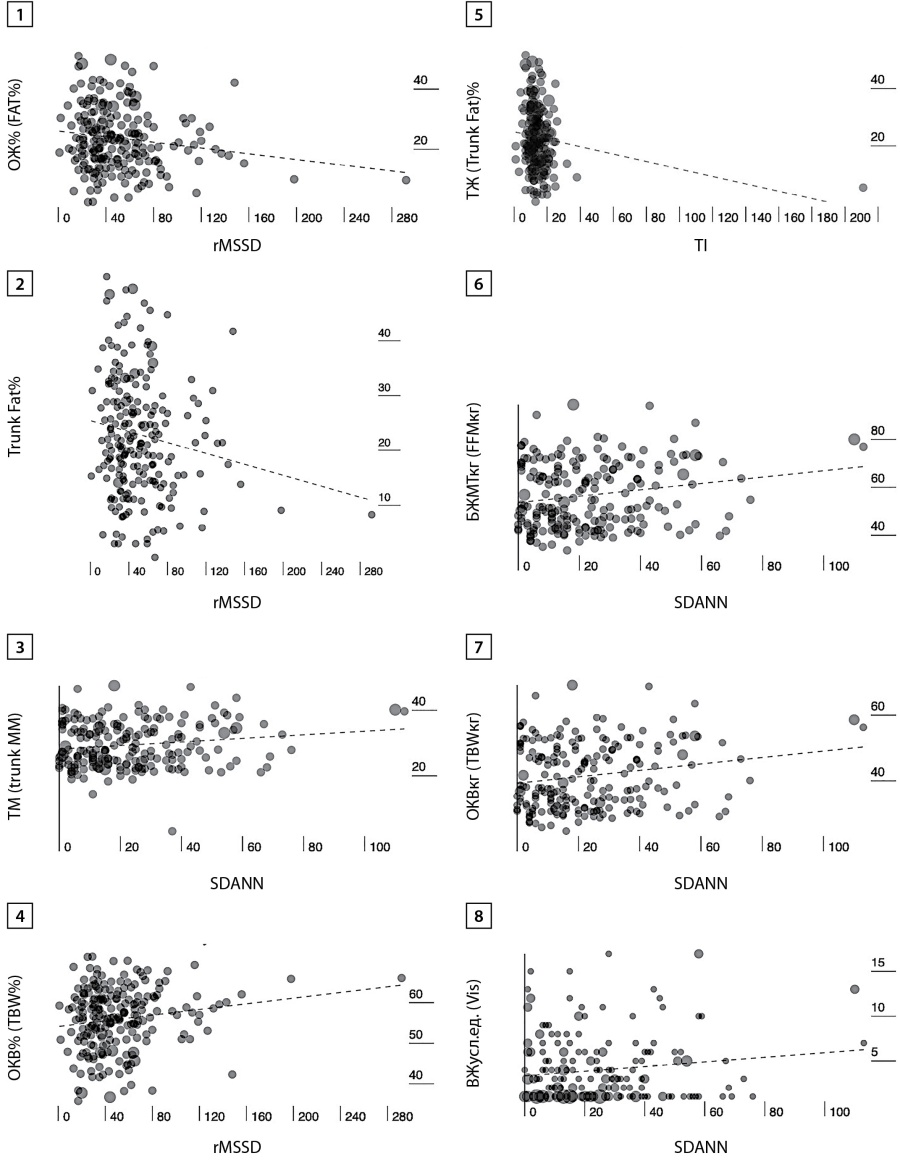

При детальном сопоставлении показателей ВРС и параметров, характеризующих композитный состав тела в общей группе всех обследованных пациентов, была выявлена обратная связь ОЖ с TI (коэф. корреляции Пирсона, p=0,012; тест Краскела–Уоллиса, p=0,036), что отражало уменьшение общей ВРС при увеличении ОЖ. При этом отрицательные корреляции SDNN с ОЖ (коэф. корреляции Пирсона, p<0,001; ANOVA, p=0,006; тест Краскела–Уоллиса, p=0,005) и с ТЖ (коэф. корреляции Пирсона, p=0,001; ANOVA, p=0,028; тест Краскела–Уоллиса, p=0,044) указывали на отсутствие усиления автономного контура регуляции ВНС при повышении SDNN. Наличие прямой связи показателя SDANN со значениями БЖМТ (коэф. корреляции Пирсона, p=0,007) и ОТ (коэф. корреляции Пирсона, p=0,006) отражало превалирование активности СНС при увеличении SDANN. В составе БЖМТ необходимо обратить внимание на связь общего количества воды с параметрами ВРС. Так, прямая связь SDNN с ОКВ (коэф. корреляции Пирсона, p<0,001; ANOVA, p=0,006; тест Краскела–Уоллиса, p=0,007) указывала на усиление автономного контура регуляции при более высоких показателях ОKВ, а положительная связь ОКВ с TI (коэф. корреляции Пирсона, p=0,012) отражала усиление общей ВРС при увеличении TI. На рисунке 3 отражены статистически значимые корреляции отдельных параметров ВРС и композитного состава тела. Так, обратные связи rMSSD с ОЖ и с ТЖ свидетельствовали об уменьшении активности парасимпатического отдела ВНС при повышении rMSSD. Наоборот, прямая связь rMSSD с ОКВ отражала увеличение парасимпатической активности при более высоких значениях rMSSD. При этом положительные связи параметра SDANN с такими показателями, как ТМ, БЖМТ, ОКВ и ВЖ, отражали превалирование активности СНС при увеличении SDANN. Снижение значения ТЖ при увеличении TI, дающего интегральную оценку ВРС, указывало на увеличение общей ВРС при более высоких значениях TI.

Рисунок 3. Коэффициент корреляции Пирсона между параметрами ВРС и композитным составом тела: 1) ОЖ и rMMSD (r=-0,154; p=0,020); 2) ТЖ и rMMSD (r=-0,154; p=0,021); 3) ТМ и SDANN (r=0,160; p=0,017); 4) ОКВ и rMMSD (r=0,154; p=0,021); 5) ТЖ и TI (r=-0,218; p=0,014); 6) БЖМТ и SDANN (r=0,19; p=0,003); 7) ОКВ и SDANN (r=0,197; p=0,003); 8) ВЖ и SDANN (r=0,141; p=0,037).

Figure 3. Pearson’s correlation coefficient between HRV parameters and compound body composition: 1) FAT and rMMSD (r=- 0,154, p=0,020); 2) Trunk FAT and rMMSD (r=-0,154, p=0,021); 3) Trunk MM and SDANN (r=0,160, p=0,017); 4) TBW and rMMSD (r=0,154, p=0,021); 5) Trunk FAT and TI (r=-0,218, p=0,014); 6) Trunk FFM and SDANN (r=0,19, p=0,003); 7) TBW and SDANN (r=0,197, p=0,003); 8) VisF and SDANN (r=0,141, p=0,037).

ОБСУЖДЕНИЕ

Репрезентативность выборок

Данное исследование выполнено в г. Краснодаре, который является типичным для южного Федерального округа крупным индустриальным центром. Набор участников исследования проводился только в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет». Были обследованы молодые люди (юноши и девушки), проживающие в различных районах Краснодарского края. Согласно статистическим данным (половозрастной состав населения Краснодарского края за 2020 год), гендерное соотношение девушки/юноши в возрастной группе 18–26 лет, равное 1,55, сопоставимо с аналогичным показателем нашего исследования, равным 1,7. Вышеизложенное позволяет экстраполировать полученные данные на целевую популяцию.

Сопоставление с другими публикациями

Возраст, показатели ФВД и величина ИМТ позиционируются в качестве потенциальных детерминант, значительно модифицирующих ВРС [6][8]. Полученные нами корреляции основных параметров ФВД и композитного состава тела человека даже в пределах нормальных значений требуют детального обсуждения. Необходимо отметить, что меньшее содержание ОЖ, но большее количество ТМ сопровождались более выраженными значениями ЖЕЛ и ОФВ1, а повышение ОКВ сопрягалось с возрастанием МПП. Наоборот, увеличение ОЖ и ВЖ связано со снижением индекса Тиффно и МПП.

Поскольку существует сложная взаимосвязь между частотой сердечных сокращений и дыханием, учет дыхательной активности необходим для правильной оценки кардиореспираторной вегетативной регуляции [9][10]. Анализ ВРС и ФВД в общей группе всех обследованных пациентов показал, что прямая корреляция параметра LF/HF и показателей ФВД (ЖЕЛ, МПП, ПСВ), а также SDANN и величин ОФВ6 и ЖЕЛ отражали активацию СНС при повышении значений LF/HF и SDANN. При этом положительная корреляция SDNN и ЖЕЛ характеризовала усиление автономного контура регуляции ВНС при увеличении SDNN. Параметр SDNN считается золотым стандартом для медицинской стратификации риска заболеваемости даже без учета параметра SDANN [11]. В нашем исследовании обратная корреляция SDANN и ПСВ не подтверждает симпатическую активность при понижении SDANN, а отрицательная корреляция pNN50 с ПСВ и с МПП отражает отсутствие парасимпатического превалирования при меньших значениях pNN50. Наоборот, увеличение парасимпатической активности по величине pNN50 характеризует адекватный тренинг при регулярной физической активности [12], что необходимо учитывать в процессе приобщения населения к здоровому образу жизни [13]. Особенную важность при проведении реабилитации, включая постковидную [14], должно иметь изучение ВРС с учетом ФВД [15].

При детальном анализе состава тела человека в общей группе всех обследованных пациентов было обнаружено, что увеличение ОЖ и ТЖ сопряжено с уменьшением ВРС по данным сниженных значений TI, отсутствием усиления автономного контура регуляции на основании уменьшения SDNN, а также снижением парасимпатической активности ввиду снижения rMSSD. В ряде работ по изучению ВРС у молодых мужчин также была определена пониженная парасимпатическая активность при избыточной массе тела по сравнению с нормальной по данным rMSSD [16][17].

Повышение туловищной мышечной массы и ОКВ было сопряжено с превалированием СНС (прямая корреляция SDANN с ТМ и с ОКВ), усилением автономного контура регуляции (прямая корреляция SDNN с ОКВ), усилением ВРС (прямая корреляция TIс ОКВ) и увеличением парасимпатической активности (прямая корреляция rMSSD с ОКВ). Уместно отметить, что rMSSD является наиболее подходящим и привлекательным параметром контроля выносливости [18].

Ограничения исследования

Ограничением данного исследования является небольшая выборка пациентов с ожирением 3-й и 4-й степеней. Данные ограничения могут быть преодолены при увеличении объема выборки, что позволит с большей степенью статистической значимости подтвердить отрицательное влияние жировой массы и висцерального жира на ВРС и ФВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у лиц молодого возраста изменение композитного состава тела с увеличением жировой массы связано со снижением показателей ФВД, связанных с уменьшением ВРС, отсутствием усиления автономного контура регуляции, уменьшением парасимпатической активности и отсутствием симпатической активации. Положительные сдвиги в виде повышения ТМ, ОКВ и снижения ОЖ сопровождаются увеличением ЖЕЛ, ОФВ1, МПП и изменением ВРС с симпатической и парасимпатической активацией, увеличением общей ВРС и усилением автономного контура регуляции ВНС. Для точной и быстрой диагностики вегетативного гомеостаза необходим комплексный коррелятивный анализ параметров, характеризующих ВРС на коротких записях, композитный состав тела человека и ФВД.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.

Участие авторов. Горбань В.В. — существенный вклад в концепцию исследования, внесение важных правок с целью повышения научной ценности статьи, одобрение финальной версии рукописи, согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающее надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы; Свистун О.В. — получение и анализ данных исследования, написание статьи, одобрение финальной версии рукописи, согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающее надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы; Горбань Е.В. — создание дизайна исследования и интерпретация результатов, написание статьи, одобрение финальной версии рукописи, согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающее надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Благодарности. Авторы статьи выражают благодарность Ковригиной Ирине Валерьевне, ассистенту кафедры поликлинической терапии с курсом ОВП (семейной медицины) КубГМУ за оказание технической помощи и помощи в переводе.

Список литературы

1. Voss A., Schroeder R., Heitmann A. et al. Short-term heart rate variability–influence of gender and age in healthy subjects. PLoS One. 2015;10(3):e0118308. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118308.

2. Hoffmann B, Flatt AA, Silva LEV, et al. A pilot study of the reliability and agreement of heart rate, respiratory rate and short-term heart rate variability in elite modern pentathlon athletes. Diagnostics. 2020;10(10):833. doi: https://doi.org/10.3390/diagnostics10100833

3. Giles DA, Draper N. Heart rate variability during exercise: A comparison of artefact correction methods. J Strength Cond Res. 2018;32(3):726-735. doi: https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001800

4. Горбань В.В., Меньших В.С., Горбань Е.В. Особенности вегетативной регуляции ритма сердца в зависимости от композитного состава тела у лиц молодого возраста // Южно-Российский журнал терапевтической практики. — 2021. — Т. 1. — №2. — С. 76-82. doi: https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-1-76-82

5. Алексенко С.Н., Горбань В.В., Черноглазов К.С., Горбань Е.В. Маркеры адаптации к физическим нагрузкам у молодых людей приверженных здоровому образу жизни // Кубанский научный медицинский вестник. — 2019. — Т. 26. — №1. — С. 28-35. doi: https://doi.org/10.25207/1608-6228-2019-26-1-28-35

6. Gąsior JS, Sacha J, Pawłowski M, et al. Normative Values for Heart Rate Variability Parameters in School-Aged Children: Simple Approach Considering Differences in Average Heart Rate. Front Physiol. 2018;9(1):28-35. doi: https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01495

7. Bellenger CR, Fuller JT, Thomson RL, et al. Monitoring Athletic Training Status Through Autonomic Heart Rate Regulation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sport Med. 2016;46(10):1461-1486. doi: https://doi.org/10.1007/s40279-016-0484-2

8. Gąsior JS, Sacha J, Jeleń PJ, et al. Heart Rate and Respiratory Rate Influence on Heart Rate Variability Repeatability: Effects of the Correction for the Prevailing Heart Rate. Front Physiol. 2016;7(10):1461-1486. doi: https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00356

9. Matić Z, Platiša MM, Kalauzi A, Bojić T. Slow 0.1 Hz Breathing and Body Posture Induced Perturbations of RRI and Respiratory Signal Complexity and Cardiorespiratory Coupling. Front Physiol. 2020;11(10):1461-1486. doi: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00024

10. Sala R, Malacarne M, Solaro N, et al. A composite autonomic index as unitary metric for heart rate variability: a proof of concept. Eur J Clin Invest. 2017;47(3):241-249. doi: https://doi.org/10.1111/eci.12730

11. Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front Public Heal. 2017;5(3):241-249. doi: https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258

12. Subash S, Sathiyaseelan M, Ramachandran D. Resting heart rate variability in regular yoga practitioners - A cross-sectional study. Ann Med Physiol. 2020;4(2):12-17. doi: https://doi.org/10.23921/amp.2020v4i2.100521

13. Шальнова С.А., Максимов С.А., Баланова Ю.А., и др. Приверженность к здоровому образу жизни в российской популяции в зависимости от социально-демографических характеристик населения // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2020. — Т. 19. — №2. — С. 33-41. doi: https://doi.org/10.15829/1728-8800-2020-2452.

14. Natarajan A, Su H-W, Heneghan C, et al. Measurement of respiratory rate using wearable devices and applications to COVID-19 detection. npj Digit Med. 2021;4(1):136. doi: https://doi.org/10.1038/s41746-021-00493-6

15. Liu B, Yan S, Wang X, et al. An improved method to evaluate heart rate variability based on time-variant cardiorespiratory relation. J Appl Physiol. 2019;127(2):320-327. doi: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00125.2019

16. Rastovic M, Srdicc-Galicc B, Barak O, et al. Aging, heart rate variability and metabolic impact of obesity. Acta Clin Croat. 2019;58(3):430-438. doi: https://doi.org/10.20471/acc.2019.58.03.05

17. Ramalingam L, Ramesh R, Kuppan R. Assessment of cardiac sympathovagal activity in overweight young adult males. Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2016;6(2):101-105. doi: https://doi.org/10.5455/njppp.2015.5.0111201589

18. da Silva VP, de Oliveira NA, Silveira H, et al. Heart rate variability indexes as a marker of chronic adaptation in athletes: A systematic review. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2015;20(2):108-118. doi: https://doi.org/10.1111/anec.12237

Об авторах

В. В. ГорбаньРоссия

Горбань Виталий Васильевич, доктор медицинских наук

350087, Краснодар, ул. Инициативная, д. 7

Reseacher ID: AAH-5498-2021; eLibrary SPIN: 6305-6187; Author ID: 300603

О. В. Свистун

Свистун Олеся Владимировна

Краснодар

eLibrary SPIN: 5088-2575

Е. В. Горбань

Горбань Елена Витальевна, кандидат медицинских наук

Краснодар

eLibrary SPIN: 4590-0110

Дополнительные файлы

|

|

1. Рисунок 1. Коэффициент корреляции Пирсона между параметрами ФВД и композитным составом тела: 1) ЖЕЛ и ИМТ (r=0,307; p<0,001); 2) ЖЕЛ и БЖМТ (r=0,733; p<0,001); 3) ЖЕЛ и ОЖ (r=-0,239; p<0,001); 4) ЖЕЛ и ТМ (r=0,733; p<0,001); 5) ОФВ1 и ОЖ (r=-0,210; p=0,014); 6) ОФВ1 и ТМ (r=0,175; p=0,041); 7) ОФВ1 и ОКВ (r=0,206; p=0,016); 8) индекс Тиффно и ВЖ (r=-0,232; p=0,006). | |

| Тема | ||

| Тип | Прочее | |

Посмотреть

(580KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

2. Рисунок 2. Коэффициент корреляции Пирсона между параметрами ВРС и ФВД: 1) SDNN и ЖЕЛ (r=0,173; p=0,046); 2) LF/HF и ЖЕЛ (r=0,215; p=0,013); 3) LF/HF и ПСВ (r=0,381; p<0,001); 4) LF/HF и МПП (r=0,193; p=0,024); 5) pNN50 и МПП (r=-0,179; p=0,037); 6) pNN50 и ПСВ (r=-0,176; p=0,040). | |

| Тема | ||

| Тип | Прочее | |

Посмотреть

(411KB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

3. Рисунок 3. Коэффициент корреляции Пирсона между параметрами ВРС и композитным составом тела: 1) ОЖ и rMMSD (r=-0,154; p=0,020); 2) ТЖ и rMMSD (r=-0,154; p=0,021); 3) ТМ и SDANN (r=0,160; p=0,017); 4) ОКВ и rMMSD (r=0,154; p=0,021); 5) ТЖ и TI (r=-0,218; p=0,014); 6) БЖМТ и SDANN (r=0,19; p=0,003); 7) ОКВ и SDANN (r=0,197; p=0,003); 8) ВЖ и SDANN (r=0,141; p=0,037). | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Посмотреть

(584KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Горбань В.В., Свистун О.В., Горбань Е.В. Кардиореспираторные взаимосвязи у лиц молодого возраста в зависимости от композитного состава тела. Ожирение и метаболизм. 2022;19(3):261-270. https://doi.org/10.14341/omet12829

For citation:

Gorban V.V., Svistun O.V., Gorban E.V. Сardiorespiratory relationships in people of young age depending on the composite composition of the body. Obesity and metabolism. 2022;19(3):261-270. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/omet12829

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).